Internationale Revue 43

- 2896 reads

Dekadenz des Kapitalismus (2)

- 3465 reads

Welche wissenschaftliche Methode benötigen wir, um die gegenwärtige gesellschaftliche Ordnung und die Bedingungen und Mittel ihrer Aufhebung zu verstehen?

Im ersten Teil dieser Serie untersuchten wir die Abfolge der Weltkriege, Revolutionen und globalen Wirtschaftskrisen, die den Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsepoche im frühen 20. Jahrhundert ankündeten und die die Menschheit vor die historische Alternative stellen: Errichtung einer höheren Produktionsweise oder Rückfall in die Barbarei. Aber das Verständnis der Ursprünge und Ursachen der Krisen, denen sich die Menschheit gegenübersieht, bedarf einer Theorie, die die gesamte Bewegung der Geschichte umfasst. Allgemeine Geschichtstheorien sind nicht mehr angesagt unter den offiziellen Historikern, die mit Fortdauer der Niedergangsepoche des Kapitalismus zunehmend in Verlegenheit gerieten, irgendeinen Über- und einen wirklichen Einblick in die Quellen der Spirale von Katastrophen anzubieten, die diese Periode gekennzeichnet haben. Große historische Visionen sind nicht mehr in Mode; sie werden abgetan als Abkömmlinge des idealistischen deutschen Philosophen Hegel oder der allzu optimistischen englischen Liberalen, die auf dem gleichen Gebiet die Idee eines stetigen Fortschritts der Geschichte aus der Dunkelheit und Tyrannei zur wunderbaren Freiheit der Bürger im modernen Verfassungsstaat entwickelten.

In der Tat ist diese Unfähigkeit, die historische Bewegung in ihrer Gesamtheit zu sehen, kennzeichnend für eine Klasse, die nicht mehr für den historischen Fortschritt steht und deren Gesellschaftssystem der Menschheit keine Zukunft mehr anbieten kann. Als die Bourgeoisie noch davon überzeugt war, dass ihre Produktionsweise im Vergleich zu früheren Gesellschaftsformen einen fundamentalen Fortschritt für die Menschheit darstellte und als sie die Zukunft mit dem wachsenden Selbstvertrauen einer im Aufstieg befindlichen Klasse betrachten konnte, da konnte sie noch einen längeren Blick zurück, aber auch nach vorn wagen. Die Schrecken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts versetzten diesem Vertrauen den Todesstoß. Nicht nur dass symbolische Ortsnamen wie die Somme oder Passchendaele, wo Zehntausende von jungen Eingezogenen im I. Weltkrieg abgeschlachtet wurden, oder Auschwitz und Hiroshima, synonym für den Massenmord an Zivilisten durch den Staat, oder gleichermaßen symbolische Daten wie 1914, 1929 und 1939 alle früheren Behauptungen über den Fortschritt in Frage stellen; sie legen auch auf alarmierende Weise nahe, dass die gegenwärtige Gesellschaftsordnung nicht so ewig sein wird, wie es einst schien. Insgesamt ziehen es die bürgerlichen Geschichtsschreiber angesichts der Aussicht auf ihr eigenes Dahinscheiden - entweder durch den Kollaps ihrer Ordnung in eine Anarchie oder, was für die Bourgeoisie auf dasselbe hinausläuft, durch ihren Sturz durch die revolutionäre Arbeiterklasse - vor, Scheuklappen aufzusetzen und sich selbst in einem engstirnigen Kurzzeit-Empirismus zu verlieren - kurzzeitig und lokal - oder Theorien wie den Relativismus und Postmodernismus zu entwickeln, die jeglichen Begriff einer fortschrittlichen Bewegung von einer Epoche zur nächsten und jeglichen Versuch ablehnen, ein Entwicklungsmuster in der menschlichen Geschichte auszumachen. Darüber hinaus wird diese Unterdrückung des historischen Bewusstseins täglich im Bereich der Massenkultur verstärkt, intensiviert durch die verzweifelten Bedürfnisse des Marktes: Alles von Wert muss jetzt und neu sein, von nirgendwo kommend, ins Nirgendwo gehend.

Angesichts der Kleingeistigkeit eines großen Teils der etablierten Gelehrtheit ist es kein Wunder, dass so viele, die noch immer danach streben, den allgemeinen Sinn der Geschichte insgesamt zu verstehen, von den Verkäufern des Schlangengifts der Religion und des Okkultismus betört werden. Der Nazismus war eine frühe Manifestation dieses Trends - ein Kunterbunt von okkultistischen Theosophien, Pseudo-Darwinismus und rassistischen Verschwörungstheorien, die eine einfache Lösung all der Probleme der Welt anbieten und jede weitere Notwendigkeit des Denkens wirksam annullieren. Der islamische und christliche Fundamentalismus oder die zahllosen Verschwörungstheorien über die Geheimgesellschaften, die die Geschichte manipulieren, spielen heute dieselbe Rolle. Die offizielle bürgerliche Vernunft versagt nicht nur darin, auch nur eine bescheidene Antwort auf die Probleme im gesellschaftlichen Bereich anzubieten - sie hat es größtenteils aufgegeben, diese Fragen erst zu stellen, und überlässt somit der Unvernunft das Feld, die an ihren eigenen mythologischen Lösungen bastelt.

Die herrschende Weisheit ist sich in einem gewissen Sinn all dessen bewusst. Sie ist bereit, anzuerkennen, dass sie in der Tat einen Verlust ihres Selbstvertrauens erlitten hat. Statt positiv die Lobpreisungen des liberalen Kapitalismus als die feinsten Errungenschaften des menschlichen Geistes nachzubeten, neigt sie nun dazu, ihn als die beste unter den schlechten Lösungen zu porträtieren, sicherlich verunstaltet, aber allemal all den Formen des Fanatismus vorzuziehen, die allem Anschein gegen sie aufgeboten werden. Im Lager der Fanatiker äußert sich dies nicht nur im Faschismus oder im islamischen Terrorismus, sondern betrifft auch den Marxismus, der nun endgültig als ein Markenzeichen für utopischen Messianismus zurückgewiesen wird. Wie oft ist uns erzählt worden, üblicherweise von drittklassigen Denkern, die die Allüren haben, etwas Neues zu sagen: Die marxistische Geschichtsanschauung sei eine bloße Umkehrung des judäisch-christlichen Mythos von der Geschichte als eine Erlösungsgeschichte; der Urkommunismus sei der Garten Eden, der künftige Kommunismus das kommende Paradies; das Proletariat sei das auserwählte Volk oder der leidende Knecht Gottes, die Kommunisten seien die Propheten. Doch uns wird ebenfalls erzählt, dass diese religiösen Projektionen alles andere als harmlos seien: Die Realität der „marxistischen Herrschaft" habe gezeigt, wo solche Versuche, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, enden müssten - in der Tyrannei und in Arbeitslagern, in dem irrsinnigen Projekt, die unvollkommene Menschheit nach seiner Vision von Perfektion zu modellieren.

Und in der Tat wird diese Analyse vom Werdegang des Marxismus im 20. Jahrhundert allem Anschein nach bestätigt. Wer kann leugnen, dass Stalins GPU an die Heilige Inquisition erinnert oder dass Lenin, Stalin, Mao und andere Große Führer zu den neuen Göttern auserkoren wurden? Doch dieser Beweis ist zutiefst unsolide. Er beruht auf der größten Lüge des Jahrhunderts: dass Stalinismus gleich Kommunismus gewesen sei, wo er tatsächlich dessen totale Negation war. Wenn der Stalinismus in der Tat eine Form der kapitalistischen Konterrevolution war, wie wirklich revolutionäre Marxisten meinen, dann muss das Argument, dass die marxistische Theorie unvermeidlich zum Gulag führen musste, in Frage gestellt werden.

Und wir können auch so antworten, wie Engels dies in seinen Schriften über die Frühgeschichte des Christentums getan hatte, nämlich dass die Ähnlichkeiten zwischen den Ideen der modernen Arbeiterbewegung und den Worten der biblischen Propheten oder der frühen Christen nicht befremdlich sind, da auch Letztere das Streben der unterdrückten und ausgebeuteten Klassen und ihre Hoffnungen auf eine Welt, die auf menschlicher Solidarität statt auf Klassenherrschaft beruht, repräsentierten. Wegen der Einschränkungen, die von den Gesellschaftssystemen erzwungen wurden, in welchen sie auftraten, konnten diese frühen Kommunisten nicht über die religiöse oder mystische Vision einer klassenlosen Gesellschaft hinausgehen. Heute ist dies nicht mehr der Fall, weil die historische Entwicklung die kommunistische Gesellschaft zu einer rationalen Möglichkeit sowie zu einer dringenden Notwendigkeit gemacht hat. Nur indem wir den modernen Kommunismus nicht im Lichte alter Mythen betrachten, können wir die alten Mythen im Lichte des modernen Kommunismus begreifen.

Für uns ist der Marxismus, der historische Materialismus nichts, wenn nicht der theoretische Ausblick einer Klasse, die eine neue und höhere gesellschaftliche Form in sich trägt. Ihre Bemühungen, ja ihr Bedürfnis, die Geschichte der Vergangenheit und die Perspektiven für die Zukunft zu untersuchen, sind somit nicht überschattet von den Vorurteilen einer herrschenden Klasse, die letztendlich stets dazu gezwungen ist, die Realität im Interesse ihres Ausbeutungssystems zu leugnen und zu vernebeln. Die marxistische Theorie basiert auch, im Gegensatz zu den romantischen Bestrebungen früherer ausgebeuteter Klassen, auf einer wissenschaftlichen Methode. Sie mag zwar keine exakte Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaften sein, da sie die Menschheit und ihre höchst komplexe Geschichte nicht auf eine Reihe reproduzierbarer Laborexperimente reduzieren kann - aber diesen Gesetzmäßigkeiten ist auch die Evolutionstheorie unterworfen. Der Punkt ist, dass allein der Marxismus in der Lage ist, die wissenschaftliche Methode auf die Untersuchung der herrschenden Gesellschaftsordnung und auf die Gesellschaftsordnungen anzuwenden, die ihr vorausgingen, indem er rigoros die beste geisteswissenschaftliche Forschung nutzt, die die herrschende Klasse anbieten kann, und über sie hinausgeht sowie eine höhere Synthese skizziert.

Vorwort zur Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie

1859 schrieb Marx, der über bis beide Ohren tief n der Arbeit zum späteren Kapital steckte, eine kurze Schrift, dei eine meisterhafte Zusammenfassung seiner gesamten historischen Methode wiedergibt. Es war die Schrift, die „Zur Kritik der politischen Ökonomie" genannt wurde, ein Text, der größtenteils verdrängt und überschattet wurde vom Erscheinen des Kapitals. Nachdem er uns einen komprimierten Bericht über seine Gedankengänge von seinen ersten Wertstudien bis zu seiner damaligen Hauptbeschäftigung, der politischen Ökonomie, gegeben hat, kommt Marx zum springenden Punkt - dem „Das allgemeine Resultat...meine(r) Studien zum Leitfaden diente". Hier wird die marxistische Geschichtstheorie mit meisterhafter Präzision und Klarheit zusammengefasst. Wir beabsichtigen daher, diese Zeilen so getreu wie möglich zu studieren, um die Grundlage für ein wirkliches Verständnis der Epoche zu legen, in der wir leben.

Wir haben die wichtigste Passage aus diesem Text in einem Anhang am Schluss dieses Artikels zusammengefasst, aber hier beabsichtigen wir, jeden seiner Bestandteile im Detail zu betrachten.

Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt."

Der Marxismus wird häufig von seinen Kritikern, bürgerlich-konvertionell oder pseudoradikal, als eine mechanistische, „objektivistische" Theorie karikiert, die danach trachte, die Komplexität des historischen Prozesses auf eine Serie von ehernen Gesetzen zu reduzieren, über die die menschlichen Subjekte keine Kontrolle hätten und die sie wie ein Moloch zu einem schicksalhaften, determinierten äußersten Resultat trieben. Wenn uns nicht gar erzählt wird, dass er eine andere Form der Religion sei, dann wird zumindest gesagt, dass das marxistische Gedankengut ein typisches Produkt der unkritischen Anbetung der Wissenschaft im 19. Jahrhundert und ihrer Illusionen in den Fortschritt sei, das danach strebe, die vorhersagbaren, verifizierbaren Gesetze der natürlichen Welt - physikalisch, chemisch, biologisch - auf die im wesentlichen unvorhersehbaren Muster im gesellschaftlichen Leben anzuwenden. Marx wird schließlich als Autor einer Theorie der unvermeidlichen und linearen Evolution von einer Produktionsweise zur nächsten porträtiert, die unaufhaltsam von der primitiven Gesellschaft über die Sklaverei, den Feudalismus und Kapitalismus zum Kommunismus führe. Und dieser ganze Prozess sei umso mehr vorbestimmt, als er angeblich von einer rein technischen Entwicklung der Produktivkräfte verursacht werde.

Wie alle Karikaturen enthält auch dieses Bild ein Körnchen Wahrheit. Es ist zum Beispiel wahr, dass es in der Periode der Zweiten Internationale, als es eine wachsende Tendenz zur „Institutionalisierung" der Arbeiterparteien gegeben hatte, einen äquivalenten Prozess auf der theoretischen Ebene gab, eine Widerstandslosigkeit gegenüber den vorherrschenden Fortschrittskonzeptionen und eine gewisse Neigung, „Wissenschaft" als ein Ding an sich zu betrachten, losgetrennt von den realen Klassenverhältnissen in der Gesellschaft. Kautskys Idee vom wissenschaftlichen Sozialismus, der durch die Intervention der Intellektuellen in die proletarischen Massen injiziert werden müsse, war ein Ausdruck dieser Tendenz. Dies war umso mehr der Fall, als im 20. Jahrhundert, nachdem so vieles von dem, was einst den Marxismus ausgemacht hatte, nun zu einer offenen Rechtfertigung für die kapitalistische Ordnung geworden war, mechanistische Visionen des historischen Fortschritts nun offiziell kodifiziert wurden. Es gibt keine deutlichere Demonstration dafür als Stalins Fibel des „Marxismus-Leninismus", die Geschichte der KPdSU (Kurzfassung), wo die Theorie des Primats der Produktivkräfte als die materialistische Geschichtsauffassung schlechthin vorgestellt wird:

„Die zweite Besonderheit der Produktion besteht darin, dass ihre Veränderungen und ihre Entwicklung mit Veränderungen und Entwicklungen der Produktivkräfte und vor allem der Produktionsmittel beginnen. Die Produktivkräfte sind deshalb das dynamischste und revolutionärste Element der Produktion. Zunächst verändern sich die Produktivkräfte der Gesellschaft selber und entwickeln sich; dann verändern sich im Verhältnis zu ihnen und in Übereinstimmung mit dieser Veränderung die Produktionsverhältnisse zwischen den Menschen, die wirtschaftlichen Verhältnisse."

Diese Konzeption des Primats der Produktivkräfte fiel nahtlos mit dem fundamentalen Projekt des Stalinismus zusammen: die „Entwicklung der Produktivkräfte" der UdSSR auf Kosten des Proletariats mit dem Ziel, Russland zu einer Hauptmacht auf der Welt zu machen. Es war vollkommen im Interesse des Stalinismus, die Anhäufung von Schwerindustriebetrieben in den 1930er Jahren als Einzelschritte zum Kommunismus darzustellen und jede Untersuchung der hinter dieser „Entwicklung" befindlichen gesellschaftlichen Verhältnisse zu verhindern - die brutale Ausbeutung der Klasse der LohnarbeiterInnen, mit anderen Worten: die Extraktion von Mehrwert mit dem Ziel der Akkumulation des Kapitals.

Marx hat diese ganze Herangehensweise in den ersten Zeilen des Kommunistischen Manifestes widerlegt, die den Klassenkampf als die dynamische Kraft in der historischen Evolution darstellen, mit anderen Worten: den Kampf zwischen verschiedenen Gesellschaftsklassen („Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener") um die Aneignung der Mehrarbeit. Sie wird nicht minder entschieden von den einleitenden Zeilen unseres Zitats aus dem Vorwort widerlegt: „In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein..." Es sind menschliche Wesen aus Fleisch und Blut, die „bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse" eingehen, die Geschichte machen, nicht „Produktivkräfte", nicht Maschinen, auch wenn es notwendigerweise eine enge Verknüpfung zwischen den Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften, die sich für sie „eignen", gibt. Wie Marx es in einer anderen berühmten Stelle im 18. Brumaire des Louis Bonaparte formulierte: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen."

Man beachte dabei: unter Bedingungen, die sie nicht selbst gewählt haben; die Menschen treten in „von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse". Bisher zumindest. Unter den Bedingungen, die in allen bis dahin existierenden Gesellschaftsformen vorgeherrscht hatten, waren die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Menschen unter sich bilden, mehr oder weniger unklar für sie, mehr oder weniger überschattet von mythologischen und ideologischen Darstellungen; aus dem gleichen Grunde tendieren mit dem Aufkommen der Klassengesellschaft die Formen des Reichtums, den die Menschen durch diese Verhältnisse erzeugen, dazu, sich ihnen zu entziehen, zu einer fremden Kraft zu werden, die über ihnen steht. In dieser Sichtweise sind die Menschen keine passiven Produkte ihrer Umwelt oder die Werkzeuge, die sie produzieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, sie sind stattdessen noch nicht Meister ihrer eigenen gesellschaftlichen Kräfte oder der Produkte ihrer eigenen Arbeit.

Gesellschaftliches Sein und gesellschaftliches Bewusstsein

„Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt (...) In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären."

Mit einem Wort, die Menschen machen Geschichte, aber noch nicht in vollem Bewusstsein dessen, was sie tun. Von nun an können wir uns, wenn wir den historischen Wandel untersuchen, nicht damit zufrieden geben, das Gedankengut und den Glauben einer Epoche zu studieren oder die Modifizierungen in den Regierungssystemen und Gesetzen zu prüfen. Um zu begreifen, wie diese Ideen und Systeme entstehen, ist es notwendig, auf die fundamentalen gesellschaftlichen Konflikte, die dahinter liegen, zurück zu gehen.

Noch einmal: diese Herangehensweise an die Geschichte missachtet nicht die aktive Rolle des Bewusstseins, des Glaubens und der legal-politischen Formationen, ihren realen Einfluss auf die Gesellschaftsverhältnisse und die Entwicklung der Produktivkräfte. Zum Beispiel war die Ideologie der Sklavenhalterklasse in der Antike eine Ideologie, die der Arbeit äußerste Geringschätzung entgegenbrachte. Diese Haltung spielte eine wichtige Rolle dabei, dass die Umsetzung der sehr beachtlichen wissenschaftlichen Fortschritte, die von den griechischen Denkern erzielt wurden, in eine praktische Entwicklung der Wissenschaft, in allgemeine Werkzeuge und Techniken, verhindert wurde, was die Arbeitsproduktivität erhöht hätte. Doch die zugrundeliegende Realität hinter dieser Barriere war die sklavische Produktionsweise an sich: Es war die Existenz der Sklaverei im Zentrum der Wohlstandsmehrung der klassischen Gesellschaft, die die Quelle der Geringschätzung der Arbeit durch die Sklavenhalter und ihrer Überzeugung war, dass man, wollte man das Mehrprodukt erhöhen, sich mehr Sklaven verschaffen musste.

In späteren Schriften mussten Marx und Engels ihre theoretische Herangehensweise sowohl gegen Kritiker als auch gegen fehlgeleitete Anhänger verteidigen, die das Diktum, dass es das gesellschaftliche Sein ist, welches das gesellschaftliche Bewusstsein bestimmt, auf die einfachst mögliche Art interpretierten, indem sie beispielsweise vorgaben, dass dies bedeute, dass alle Mitglieder der Bourgeoisie unvermeidlich dazu bestimmt seien, wegen ihrer ökonomischen Gesellschaftsstellung nur in eine Richtung denken, oder, noch absurder, dass alle Mitglieder des Proletariats unweigerlich ein klares Bewusstsein über ihre Klasseninteressen hätten, weil sie der Ausbeutung unterworfen seien. Es war genau solch eine reduktionistische Haltung, die Marx dazu veranlasste zu behaupten: „Ich bin kein Marxist." Es gibt zahllose Gründe, warum in der Arbeiterklasse, so wie sie existiert in der „Normalität" des Kapitalismus, lediglich eine Minderheit ihre reale Klassensituation erkennt: nicht nur Unterschiede in den individuellen Lebensgeschichten und Psychologien, sondern auch und besonders die aktive Rolle, die von der herrschenden Ideologie gespielt wird, um zu verhindern, dass die Beherrschten ihre eigenen Klasseninteressen begreifen - eine herrschende Ideologie, die eine viel längere Geschichte und Auswirkung hat als die unmittelbare Propaganda der herrschenden Klasse, da sie in den Köpfen der Unterdrückten tief verinnerlicht ist. „Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden", wie Marx es gleich nach der Passage aus dem 18. Brumaire über die Menschen formulierte, die Geschichte unter Bedingungen machen, die nicht ihre Wahl sind.

In der Tat zeigt Marx‘ Vergleich zwischen der Ideologie einer Epoche und dem, was ein Individuum über sich selbst denkt, weit entfernt davon, reduktionistisch zu sein, psychologische Tiefe: Es wäre ein schlechter Psychoanalytiker, der kein Interesse daran zeigt, was ein Patient ihm über seine Gefühle und Überzeugungen mitteilt, aber es wäre ein gleichfalls schlechter Analytiker, der kurz vor der Selbstbewusstwerdung des Patienten stoppt und die Komplexität der versteckten und unbewussten Elemente in seinem psychologischen Gesamtprofil ignoriert. Dasselbe trifft auch auf die Geschichte der Ideen und auf die „politische" Geschichte zu. Sie können uns viel darüber erzählen, was in einer vergangenen Epoche geschah, doch für sich genommen, geben sie nur eine verzerrte Widerspiegelung der Realität wider. Daher Marx‘ Ablehnung aller historischen Vorgehensweisen, die an der Oberfläche der Ereignisse bleiben:

„Die ganze bisherige Geschichtsauffassung hat diese wirkliche Basis der Geschichte entweder ganz und gar unberücksichtigt gelassen oder sie nur als eine Nebensache betrachtet, die mit dem geschichtlichen Verlauf außer allem Zusammenhang steht. Die Geschichte muss daher immer nach einem außer ihr liegenden Maßstab beschrieben werden; die wirkliche Lebensproduktion erscheint als Urgeschichtlich, während das Geschichtliche als das vom gemeinen Leben Getrennte, Extra-Überweltliche erscheint. Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist hiermit von der Geschichte ausgeschlossen, wodurch der Gegensatz von Natur und Geschichte erzeugt wird. Sie hat daher in der Geschichte nur politische Haupt- und Staatsaktionen und religiöse und überhaupt theoretische Kämpfe sehen können und speziell bei jeder geschichtlichen Epoche die Illusion dieser Epoche teilen müssen. Z.B. bildet sich eine Epoche ein, durch rein ‚politische‘ oder ‚religiöse‘ Motive bestimmt zu werden, obgleich ‚Religion‘ und ‚Politik‘ nur Formen ihrer wirklichen Motive sind, so akzeptiert ihr Geschichtsschreiber diese Meinung. Die ‚Einbildung‘, die ‚Vorstellung‘ dieser bestimmten Menschen über ihre wirkliche Praxis wird in die einzig bestimmende und aktive Macht verwandelt, welche die Praxis dieser Menschen beherrscht und bestimmt. Wenn die rohe Praxis, in der die Teilung der Arbeit bei den Indern und Ägyptern vorkommt, das Kastenwesen bei diesen Völkern in ihrem Staat und ihrer Religion hervorruft, so glaubt der Historiker, das Kastenwesen sei die Macht, welche die rohe gesellschaftliche Form erzeugt habe."[1]

Epochen der sozialen Revolution

Wir kommen jetzt zur Passage aus dem Vorwort, die am deutlichsten zu einem Verständnis der gegenwärtigen historischen Phase im Leben des Kapitalismus führt: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein."

Auch hier zeigt Marx, dass das aktive Element im historischen Prozess die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, in die sich die Menschen begeben, um das Lebensnotwendige herzustellen. Wenn wir zurückblicken auf die Bewegung von einer Gesellschaftsformation zur nächsten, wird es offensichtlich, dass es eine ständige Dialektik zwischen Perioden, in denen diese Verhältnisse zu einer wirklichen Weiterentwicklung der Produktivkräfte verhelfen, und jenen Perioden gibt, in denen dieselben Verhältnisse zu einer Barriere gegen die Weiterentwicklung werden. Im Kommunistischen Manifest zeigten Marx und Engels auf, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die aus der zerfallenden feudalen Gesellschaft aufgetaucht waren, als eine zutiefst revolutionäre Kraft agierten, indem sie alle stagnierenden, statischen Formen des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens hinwegfegten, die ihnen im Weg standen. Die Notwendigkeit, miteinander zu konkurrieren und so billig wie möglich zu produzieren, zwang die Bourgeoisie, die Produktivkräfte ständig zu revolutionieren. Die unaufhörliche Notwendigkeit, neue Märkte für ihre Waren zu finden, zwang sie, den gesamten Erdball einzunehmen und eine Welt nach ihrem eigenen Bilde zu schaffen.

1848 waren die kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse eindeutig eine „Entwicklungsform" und hatten sich erst in einem oder zwei Ländern fest etabliert. Jedoch veranlasste die Gewaltsamkeit der Wirtschaftskrisen im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts die Autoren des Manifests anfangs zur Schlussfolgerung, dass der Kapitalismus bereits zu einer Fessel der Produktivkräfte geworden sei und die kommunistische Revolution (oder zumindest der schnelle Übergang von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution) auf der unmittelbaren Tagesordnung stünde.

„In den Handelskrisen wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zuviel Zivilisation, zuviel Lebensmittel, zuviel Industrie, zuviel Handel besitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Zivilisation und der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen."[2]

Mit der Niederlage der Revolutionen von 1848 und der enormen Expansion des Weltkapitalismus, die in der folgenden Periode stattfand, sollten sie diese Ansicht revidieren, auch wenn sie noch immer ungeduldig auf die Ankunft des langersehnten Zeitalters der sozialen Revolution warteten, auf den Tag der Abrechnung mit der arroganten Herrschaft des Weltkapitals. Doch der Kern dieser Herangehensweise ist die grundlegende Methode: die Erkenntnis, dass eine Gesellschaftsordnung nicht weggefegt werden kann, ehe sie endgültig in Konflikt mit der Weiterentwicklung der Produktivkräfte getreten ist und die gesamte Gesellschaft in eine Krise gestürzt hat, die keine zeitweilige, keine Jugendkrise ist, sondern ein ganzes „Zeitalter" von Krisen, Erschütterungen, der sozialen Revolution, in einem Wort: eine Krise der Dekadenz.

1858 kehrte Marx erneut zu dieser Frage zurück: „Die eigentliche Aufgabe der bürgerlichen Gesellschaft ist die Herstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen nach, und einer auf seiner Basis ruhenden Produktion. Da die Welt rund ist, scheint dies mit der Kolonisation von Kalifornien und Australien und dem Aufschluss von China und Japan zum Abschluss gebracht. Die schwierige Frage für uns ist die: auf dem Kontinent ist die Revolution imminent und wird sofort einen sozialistischen Charakter annehmen. Wird sie in diesem kleinen Winkel nicht notwendig unterdrückt werden, da auf viel größerem Terrain die Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft noch aufsteigend ist."[3]

Was an diesen Zeilen so interessant ist, das sind genau die Fragen, die sie stellen: Worin bestehen die historischen Kriterien zur Bestimmung des Wechsels zu einer Periode der Revolution im Kapitalismus? Kann es eine erfolgreiche kommunistische Revolution geben, solange der Kapitalismus noch immer ein global expandierendes System ist? Marx war voreilig, als er dachte, dass die Revolution in Europa anstünde. Tatsächlich schien er in einem Brief an Vera Sassulitsch über das russische Problem, 1881 geschrieben, auch hier seine Auffassung modifiziert zu haben, als er im zweiten Entwurf dazu meinte, dass „das kapitalistische System im Westen im Verblühen ist, und sich die Zeit nähert, da es nur noch eine „archaische" Formation sein wird"[4]. 20 Jahre nach 1858 „näherte" sich das System selbst in den fortgeschrittenen Ländern erst seinem „Verblühen". Erneut drückte dies die Schwierigkeiten aus, denen sich Marx angesichts der historischen Lage, in der er lebte, gegenübersah. Wie sich herausstellte, hatte der Kapitalismus noch eine letzte Phase realer globaler Entwicklung vor sich, die Phase des Imperialismus, die in eine Epoche der Erschütterungen auf Weltebene hineinführen sollte und der Indikator für die Tatsache war, dass das System in seiner Gesamtheit, und nicht nur ein Teil von ihm, in seine Senilitätskrise stürzte. Jedoch zeigen Marx‘ Äußerungen in diesen Briefen, wie ernst er das Problem nahm, eine revolutionäre Perspektive von der Entscheidung abhängig zu machen, ob der Kapitalismus diese Stufe erreicht hat oder nicht.

Weg mit den überholten Werkzeugen: die Notwendigkeit von Dekadenzphasen

„Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind."

In der nächsten Passage betont Marx weiterhin, wie wichtig es ist, eine Perspektive der sozialen Revolution nicht auf die rein moralische Abscheu zu basieren, die von einem Ausbeutungssystem ausgelöst wird, sondern auf dessen Unfähigkeit, die Arbeitsproduktivität und allgemein die Kapazitäten des menschlichen Wesens weiterzuentwickeln, seine materiellen Bedürfnisse zu befriedigen.

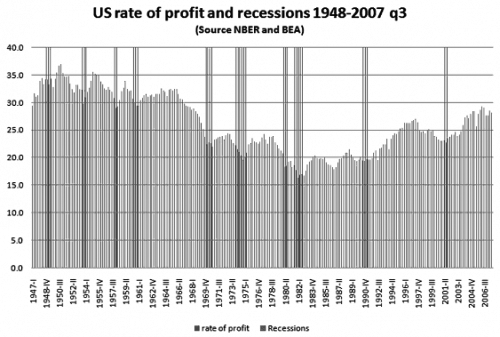

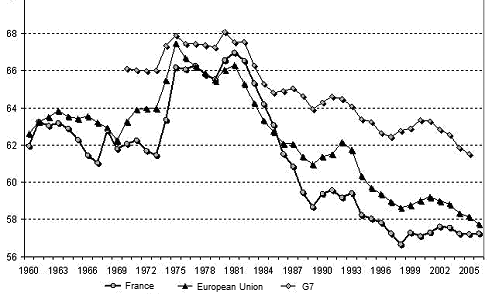

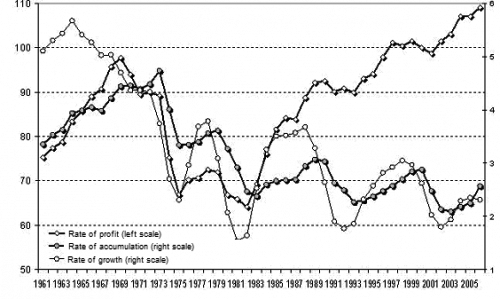

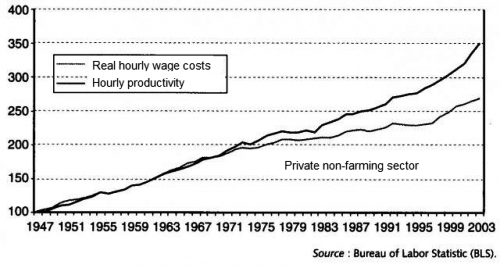

Das Argument, dass eine Gesellschaft niemals ihr Leben aushaucht, ehe sie nicht alle Entwicklungskapazitäten ausgeschöpft hat, ist benutzt worden, um gegen die Idee zu argumentieren, dass der Kapitalismus seine Dekadenzperiode erreicht hat: Der Kapitalismus sei seit 1914 deutlich gewachsen; man könne nicht sagen, dass er dekadent sei, solange nicht sämtliches Wachstum stoppe. Es ist richtig, dass ein großer Teil der Konfusionen durch Theorien wie jene von Trotzki aus dem Jahr 1930 verursacht worden war. Eingedenk dessen, dass der Kapitalismus sich in den heftigsten Kämpfen seiner bis damals größten Depression befand, schien diese Ansicht plausibel; darüber hinaus kann der Gedanke, dass die Dekadenz durch einen vollständigen Stopp in der Entwicklung der Produktivkräfte gekennzeichnet sei, ja sogar durch eine Rückbildung, in einem gewissen Sinn auf die früheren Klassengesellschaften angewendet werden, wo die Krise stets das Resultat der Unterproduktion war, eine absolute Unfähigkeit, genug zu produzieren, um den Grundbedürfnissen der Gesellschaft nachzukommen (und selbst in jenen Gesellschaften lief der Prozess des „Abstiegs" niemals ohne Phasen der scheinbaren Wiedererholung und gar eines kräftigen Wachstums ab). Doch das Grundproblem dieser Ansicht ist, dass sie die fundamentale Realität des Kapitalismus ignoriert - die Notwendigkeit des Wachstums, der Akkumulation, der erweiterten Reproduktion von Werten. Wie wir sehen werden, kann dieser Notwendigkeit in der Dekadenz des Systems dadurch nachgekommen werden, indem immer mehr an den eigentlichen Gesetzen der kapitalistischen Produktion herumgepfuscht wird. Doch wie wir ebenfalls sehen werden, wird dieser Punkt, an dem die kapitalistische Akkumulation absolut unmöglich wird, wahrscheinlich niemals erreicht werden. Wie Rosa Luxemburg in der Antikritik hervorhob, war ein solcher Punkt „eine theoretische Fiktion, gerade weil die Akkumulation des Kapitals nicht bloß ökonomischer, sondern politischer Prozess ist"[5]. Darüber hinaus hatte Marx bereits den Begriff des Wachstums als Rückgang postuliert: „Die höchste Entwicklung dieser Basis selbst (die Blüte, worin sie sich verwandelt; es ist aber doch immer diese Basis, diese Pflanze als Blüte; daher Verwelken nach der Blüte und als Folge der Blüte) ist der Punkt, worin sie selbst zu der Form ausgearbeitet ist, worin sie mit der höchsten Entwicklung der Produktivkräfte vereinbar, daher auch der reichsten Entwicklung der Individuen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, erscheint die weitre Entwicklung als Verfall und die neue Entwicklung beginnt von einer neuen Basis."

Der Kapitalismus hat sicherlich genügend Produktivkräfte für die Entstehung einer neuen und höheren Produktionsweise entwickelt. In der Tat tritt das System in dem Augenblick in den Niedergang, wenn die materiellen Bedingungen für den Kommunismus entwickelt sind. Durch die Schaffung einer Weltwirtschaft - für den Kommunismus fundamental - erreicht der Kapitalismus auch die Grenzen seiner gesunden Entwicklung. Die Dekadenz des Kapitalismus ist also nicht an einer kompletten Aussetzung der Produktion festzumachen, sondern zeichnet sich durch eine wachsende Reihe von Erschütterungen und Katastrophen aus, die die absolute Notwendigkeit für seine Überwindung demonstrieren.

Marx‘ Hauptpunkt ist hier die Notwendigkeit einer Dekadenzperiode. Die Menschen machen keine Revolution, weil es ihnen gefällt, sondern weil sie von der Notwendigkeit gezwungen werden, von dem unerträglichen Leid, das von der Krise eines Systems hervorgerufen wird. Aus dem gleichen Grund ist die Anhänglichkeit am Status quo tief in ihrem Bewusstsein verwurzelt, und es kann nur der wachsende Konflikt zwischen jener Ideologie und der materiellen Wirklichkeit, der sie sich gegenübersehen, sein, der die Menschen dazu bringt, das herrschende System herauszufordern. Dies trifft vor allem auf die proletarische Revolution zu, die das erste Mal in der Geschichte eine bewusste Umwandlung jedes Aspektes des Gesellschaftslebens erfordert.

Die Revolutionäre werden gelegentlich beschuldigt, der Idee: „Je schlechter, desto besser" anzuhängen, der Idee, dass je mehr die Massen leiden, desto wahrscheinlicher sie revolutionär werden. Doch es gibt keine mechanische Beziehung zwischen dem Leid und dem revolutionären Bewusstsein. Das Leid enthält eine Dynamik zum Nachdenken und zur Revolte, aber es enthält auch eine Dynamik zur Abnutzung und Erschöpfung der Fähigkeit zur Revolte. Es kann außerdem leicht zur Praktizierung völlig falscher Formen der Rebellion führen, wie das gegenwärtige Wachstum des islamischen Fundamentalismus zeigt. Die Dekadenzperiode ist notwendig, um die Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass sie eine neue Gesellschaft aufbauen muss, dass aber andererseits eine auf unbestimmte Zeit verlängerte Epoche der Dekadenz die eigentliche Möglichkeit der Revolution gefährden kann, indem sie die Welt in eine Spirale der Katastrophen drängt, die nur dazu dienen, die angehäuften Produktivkräfte und insbesondere die wichtigsten aller Produktivkräfte, das Proletariat, zu zerstören. Dies ist in der Tat die Gefahr, die sich in der finalen Phase der Dekadenz stellt, der Phase, die wir die Zerfallsphase nennen und die unserer Meinung nach bereits begonnen hat.

Dieses Problem einer am lebendigen Leib verfaulenden Gesellschaft ist im Kapitalismus besonders akut, weil im Gegensatz zu früheren Systemen die Reifung der materiellen Bedingungen für die neue Gesellschaft - den Kommunismus - nicht mit der Entwicklung neuer Wirtschaftsformen innerhalb der Hülle der alten Gesellschaftsordnung zusammenfällt. Im Niedergang der römischen Sklaverei war die Entwicklung feudaler Stände oftmals das Werk von Mitgliedern der alten sklavenhaltenden Klasse, die sich selbst vom Zentralstaat distanziert hatten, um den niederschmetternden Lasten ihrer Steuern zu entgehen. In der Periode der feudalen Dekadenz wuchs die neue Bourgeoisie in den Städten - die immer die kommerziellen Zentren des alten Systems gewesen waren - heran und nahm sich vor, die Fundamente einer neuen Wirtschaft zu legen, die auf den Manufakturen und dem Handel basierte. Das Aufkommen dieser neuen Formen war sowohl eine Antwort auf die Krise der alten Ordnung als auch ein Faktor, der sie mehr und mehr zu ihrem endgültigen Ableben trieb.

Mit dem Niedergang des Kapitalismus treten die Produktivkräfte, die er in Bewegung gesetzt hat, ganz sicher mit den Gesellschaftsverhältnissen, in denen sie wirken, in wachsendem Konflikt. Dies wird besonders durch den Kontrast zwischen den enormen Produktionskapazitäten des Kapitalismus und seiner Unfähigkeit, alle Waren, die sie produzieren, zu absorbieren, ausgedrückt - kurz: durch die Überproduktionskrise. Doch während diese Krise die Abschaffung der Warenverhältnisse immer dringender macht und das Wirken der Gesetze der Warenproduktion immer mehr entstellt, resultiert dies nicht in einem spontanen Auftreten kommunistischer Wirtschaftsformen. Anders als frühere revolutionäre Klassen ist die Arbeiterklasse eine eigentumslose, ausgebeutete Klasse und kann nicht ihre eigene Wirtschaftsordnung innerhalb des Rahmens der alten aufbauen. Der Kommunismus kann nur das Resultat eines allzeit bewussteren Kampfes gegen die alte Ordnung sein, der zur politischen Überwindung der Bourgeoisie als Voraussetzung für die kommunistische Transformation des wirtschaftlichen und sozialen Lebens führt. Wenn das Proletariat unfähig ist, seinen Kampf auf die notwendige Höhe des Bewusstseins und der Selbstorganisation zu heben, dann werden die Widersprüche des Kapitalismus nicht zur Ankunft einer höheren gesellschaftlichen Ordnung führen, sondern zum „gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen".

Gerrard

Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort

Im Folgenden die vollständige Stelle aus dem Vorwort:

Das allgemeine Resultat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen, meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden: In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervor wachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab.

[1] Kommunistisches Manifest, Kapitel 1, „Bourgeois und Proletarier". In: MEW, Bd. 4, S. 462 ff.

[2] Marx an Engels, 8. Oktober 1858. In: MEW, Bd. 29, S. 359

[3] K. Marx, Brief an V. I. Sassulitsch. Zweiter Entwurf. In: MEW, Bd. 19, S. 398.

[4] R. Luxemburg, Antikritik, Gesammelte Werke Bd. 5 S. 519

[5] Grundrisse, S. 439

Aktuelles und Laufendes:

Erbe der kommunistischen Linke:

Der G20 Gipfel in London: eine neue kapitalistische Welt ist nicht möglich

- 2851 reads

Natürlich sieht die Wirklichkeit ganz anders aus.

Der einzige Erfolg des Gipfeltreffens der G20 ist, dass es stattgefunden hat!

In den letzten Monaten hat die Wirtschaftskrise die internationalen Spannungen stark angefacht. Zunächst ist die Versuchung des Protektionismus gestiegen. Jeder Staat neigt zunehmend dazu, einen Teil seiner Wirtschaft durch Subventionen und die Gewährung von Privilegien für einheimische Unternehmen gegen die ausländische Konkurrenz zu retten. Das war zum Beispiel beim Unterstützungsplan für die französische Automobilindustrie der Fall, der von Nicolas Sarkozy beschlossen wurde und der von seinen europäischen „Freunden" scharf kritisiert wurde. Schließlich gibt es eine wachsende Tendenz, ohne gemeinsame Absprachen Ankurbelungsprogramme zu verabschieden, insbesondere um den Finanzsektor zu retten. Dabei versuchen viele Konkurrenten, die missliche Lage der USA, dem Epizentrum des Finanzbebens und Schauplatz einer schlimmen Rezession, auszunutzen, um die wirtschaftliche Führungsrolle der USA weiter zu untergraben. Dies ist jedenfalls das Anliegen hinter den Aufrufen Frankreichs, Deutschlands, Chinas, der südamerikanischen Staaten zum „Multilateralismus" ...

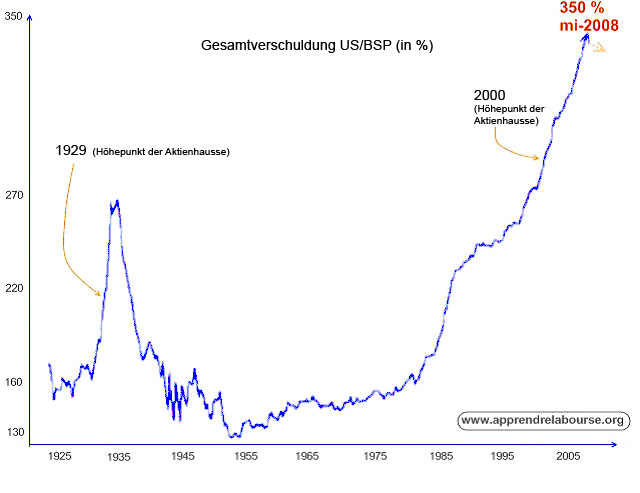

Der Gipfel von London war von Spannungen überschattet, die Debatten müssen in der Tat sehr erregt gewesen sein. Aber man hat den Schein bewahren können. Die Herrschenden konnten das katastrophale Bild eines chaotischen Gipfels vermeiden. Die herrschende Klasse hat nicht vergessen, in welchem Maße mangelnde internationale Abstimmung und die Tendenz des „Jeder für sich" zum Desaster von 1929 beigetragen haben. Damals wurde der Kapitalismus von der ersten großen Wirtschaftskrise im Zeitalter seines Niedergangs erfasst[4]; die herrschende Klasse wusste noch nicht, wie sie reagieren sollte. Und so reagierten die Staaten zunächst überhaupt nicht. Von 1929 bis 1933 wurde fast keine Maßnahme ergriffen, während Tausende von Banken der Reihe nach Bankrott gingen. Der Welthandel brach buchstäblich zusammen. 1933 zeichneten sich erste Reaktionen ab - der New Deal Roosevelts[5] wurde beschlossen. Dieser Ankurbelungsplan umfasste eine Politik der großen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und der staatlichen Verschuldung, aber auch ein protektionistisches Gesetz, den „Buy American Act"[6]. Damals stürzten sich alle Länder in ein protektionistisches Wettrennen. Der Welthandel, der bereits sehr stark geschrumpft war, erlitt einen weiteren Schock. So hat die herrschende Klasse in den 1930er Jahren durch ihre eigenen Maßnahmen die Weltwirtschaftskrise noch verschärft.

Heute also wollen alle Teile der herrschenden Klasse eine Wiederholung dieses Teufelskreises von Krise und Protektionismus verhindern. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie alles unternehmen müssen, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Es war unbedingt erforderlich, dass dieser Gipfel der G20 die Einheit der Großmächte gegenüber der Krise zur Schau stellt, insbesondere um das internationale Finanzsystem zu stützen. Der IWF hat dazu gar einen besonderen Punkt in seinem „Arbeitsdokument" zur Vorbereitung des Gipfels formuliert, um gegen diese Gefahr des „Jeder für sich" zu warnen.[7] Es handelt sich um den Punkt 13: „Das Gespenst des Handels- und Finanzprotektionismus stellt eine wachsende Sorge dar": „Ungeachtet der von den G20-Ländern (im November 2008) eingegangenen Verpflichtungen, nicht auf protektionistische Maßnahmen zurückzugreifen, ist es zu besorgniserregenden Entgleisungen gekommen. Es ist schwer, zwischen dem öffentlichen Eingreifen, das darauf abzielt, die Auswirkungen der Finanzkrise auf die in Schwierigkeiten geratenen Bereiche einzudämmen, und den nicht angebrachten Subventionen für die Industrien zu unterscheiden, deren langfristige Überlebensfähigkeit infrage gestellt werden muss. Bestimmte Unterstützungsmaßnahmen für den Finanzbereich verleiten auch die Banken dazu, Kredite in ihre Länder zu lenken. Gleichzeitig gibt es wachsende Risiken, dass bestimmte Schwellenländer, die mit einem von Außen kommenden Druck auf ihre Konten konfrontiert sind, danach streben, Kapitalkontrollen aufzuerlegen." Und der IWF war nicht der einzige, der solche Warnungen äußerte: „Ich befürchte, dass eine allgemeine Rückkehr des Protektionismus wahrscheinlich ist. Denn die defizitären Länder wie die USA glauben damit ein Mittel gefunden zu haben, die Binnennachfrage und die Beschäftigung anzukurbeln. [...] Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment. Wir müssen eine Wahl treffen zwischen einer Öffnung nach Außen oder einem Rückzug auf Lösungen ‚innerhalb‘ eines Landes. Wir haben diesen zweiten Lösungsansatz in den 1930er Jahren versucht. Dieses Mal müssen wir den ersten versuchen." (Martin Wolf, vor der Kommission auswärtiger Angelegenheit des US-Senats, am 25. 6.2009)[8].

Der Gipfel hat die Botschaft vernommen: Die Führer der Welt konnten das Bild einer scheinbaren Einheit bewahren und dieses in ihrer Abschlusserklärung schriftlich festhalten: „Wir werden die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen". Die Welt atmete auf. Wie die französische Wirtschaftszeitung „Les Echos" am 3. April schrieb: „Die erste Schlussfolgerung, die man nach dem gestrigen G20 von London ziehen kann, ist, dass er nicht gescheitert ist, und das ist schon viel wert. Nach den Spannungen der letzten Wochen haben die 20 größten Länder ihre Einheit gegenüber der Krise gezeigt."

Konkret haben sich die Länder verpflichtet, keine Handelsschranken zu errichten, auch nicht gegen Finanzströme. Die Welthandelsorganisation wurde beauftragt, sorgfältig darauf zu achten, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden. Darüber hinaus wurden 250 Milliarden Dollar für die Unterstützung des Exports oder von Investitionen zugesagt, um den internationalen Handel wieder anzukurbeln. Aber vor allem haben die gestiegenen Spannungen die Atmosphäre auf diesem Gipfel nicht vergiften können, der sonst in einen offenen Faustkampf ausgeartet wäre. Der Schein bleibt also gewahrt. Dies ist der Erfolg des Gipfels der G20. Und dieser Erfolg ist sicherlich zeitlich beschränkt, denn der Stachel der Krise wird die internationalen Divergenzen und Spannungen weiter verschärfen.

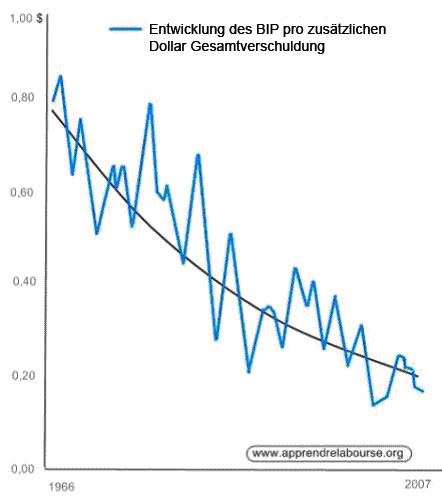

Die Verschuldung von heute bereitet die Krisen von morgen vor

Seit dem Sommer 2008 und der berühmten „Subprime"-Krise verabschiedeten die Regierungen wie entfesselt ein Konjunkturprogramm nach dem anderen. Nach der ersten Ankündigung von massiven Kapitalspritzen im Milliardenumfang kam vorübergehend Optimismus auf. Doch da sich die Krise unbeirrt weiter zuspitzte, wuchs mit jedem neuen Programm auch die Skepsis. Paul Jorion, ein auf den Wirtschaftsbereich spezialisierter Soziologe (er war zudem einer der ersten, die die gegenwärtige Krise ankündigten) macht sich lustig über dieses wiederholte Scheitern: „Wir sind unbemerkt von den kleinen Anschüben des Jahres 2007 im Umfang von einigen Milliarden Euro oder Dollar zu den großen Paketen von Anfang 2008 übergegangen, dann kamen schließlich die gewaltigen Pakete von Ende 2008, die mittlerweile Hunderte von Milliarden Euro oder Dollar umfassen. 2009 ist das Jahr der ‚kolossalen‘ Anschübe, die diesmal Summen von ‚Trillionen‘ Euro oder Dollar beinhalten. Und trotz pharaonischer Ambitionen gibt es noch immer nicht das geringste Licht am Ende des Tunnels"[9].

Und was schlägt der Gipfel vor? Man überbietet sich mit einer Reihe von Maßnahmen, von denen die eine noch unwirksamer ist als die andere! Bis Ende 2010 sollen 5.000 Milliarden Dollar in die Weltwirtschaft gepumpt werden[10]. Die Bourgeoisie verfügt über keine andere „Lösung"; sie offenbart damit ihre eigene Machtlosigkeit[11]. Die internationale Presse hat sich in dieser Hinsicht nicht geirrt. „Die Krise ist noch lange nicht vorüber, man muss naiv sein zu glauben, dass die Beschlüsse des G20 alles ändern werden" (La Libre Belgique), „Sie sind zu einem Zeitpunkt gescheitert, als die Weltwirtschaft dabei war zu implodieren" (New York Times).

Die Vorhersagen der OECD, die normalweise ziemlich optimistisch sind, lassen für 2009 keinen Zweifel daran aufkommen, was auf die Menschheit in den nächsten Monaten zukommen wird. Ihnen zufolge wird die Rezession in den USA zu einer Schrumpfung des Bruttoinlandprodukts von vier Prozent, in der Euro-Zone von 4.1 Prozent und in Japan von 6.6 Prozent führen. Die Weltbank prognostizierte am 30. März für das Jahr 2009 „einen Rückgang des Welt-BIP von 1.7 Prozent, was den stärksten, je registrierten Rückgang der globalen Produktion bedeutet". Die Lage wird sich also in den nächsten Monaten noch weiter zuspitzen, wobei die Krise bereits heute verheerendere Ausmaße als 1929 angenommen hat. Die Ökonomen Barry Eichengreen und Kevin O'Rourke haben errechnet, dass der Rückgang der Weltindustrieproduktion allein in den letzten neun Monaten schon so stark war wie 1929, die Aktienwerte zweimal so schnell verfielen und auch der Welthandel schneller schrumpft[12].

All diese Zahlen entsprechen einer sehr konkreten und dramatischen Wirklichkeit für Millionen von ArbeiterInnen auf der Welt. In den USA, der größten Wirtschaftsmacht der Erde, wurden allein im März 2009 663.000 Arbeitsplätze vernichtet, womit sich die Zahl der vernichteten Arbeitsplätze innerhalb der letzten beiden Jahre auf 5.1 Millionen erhöht hat. Heute werden alle Länder von der Krise brutal erfasst. So erwartet Spanien 2009 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über 17 Prozent.

Aber diese Politik ist heute nicht nur einfach unwirksam; sie bereitet auch noch gewaltigere Krisen in der Zukunft vor. Denn all diese Milliardenbeträge können nur dank massiver Verschuldung zur Verfügung gestellt werden. Doch eines Tages (und dieser Tag liegt nicht in der fernen Zukunft) müssen diese Schulden zurückgezahlt werden. Selbst die Bourgeois sagen: „Es liegt auf der Hand, die Folgen dieser Krise sind mit hohen Kosten verbunden. Die Menschen werden Reichtümer, Erbgüter, Einkommen, Ersparnisse, Arbeitsplätze verlieren. Es wäre demagogisch zu denken, dass irgendjemand davon verschont werden wird, alles oder einen Teil dieser Rechnung zu bezahlen" (Henri Guaino, Sonderberater des französischen Staatspräsidenten, 3.04.2009).[13] Durch die Anhäufung dieses Schuldenbergs ist letzten Endes die wirtschaftliche Zukunft des Kapitalismus mit einer gewaltigen Hypothek belastet.

Und was soll man zu all den Journalisten sagen, die sich darüber freuen, dass der IWF eine viel größere Bedeutung erlangt hat? Seine Finanzmittel sind in der Tat vom Gipfel verdreifacht worden; er verfügt nun über 750 Milliarden Dollar Mittel, hinzu kommen 250 Milliarden Dollar Sonderziehungsrechte.[14] IWF-Präsident Dominique Strauss-Kahn erklärte, dass es sich um den größten „jemals in der Geschichte beschlossenen koordinierten Ankurbelungsplan" handelt. Er wurde beauftragt, „den Schwächsten zu helfen", insbesondere den am Rande der Pleite stehenden osteuropäischen Staaten. Aber der IWF ist eine seltsame letzte Rettung. Denn diese Organisation ist zu Recht verrufen wegen der drakonischen Sparmaßnahmen, die sie in der Vergangenheit stets dann erzwungen hat, wenn ihre „Hilfe" gefordert wurde. Umstrukturierungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Abschaffung bzw. Kürzung von medizinischen Leistungen, Renten usw.- all das sind die Folgen der „Hilfe" des IWF. Diese Organisation hat - um nur ein Beispiel zu nennen - am vehementesten jene Maßnahmen vertreten, die Argentinien in den 1990er Jahren auferlegt wurden, bis dessen Wirtschaft 2001 kollabierte!

Der Gipfel der G20 hat also nicht nur den kapitalistischen Horizont nicht aufgehellt, sondern im Gegenteil bewirkt, dass noch dunklere Wolken aufziehen werden.

Der große Bluff eines moralischeren Kapitalismus

In Anbetracht der sattsam bekannten Unfähigkeit der G20, wirkliche Lösungen für die Zukunft anzubieten, fiel es den Bourgeois schwer, eine schnelle Rückkehr zum Wachstum und zu einer strahlenden Zukunft zu versprechen. Unter den Arbeitern breitet sich eine tiefe Verachtung gegen den Kapitalismus aus; immer mehr machen sich Gedanken über die Zukunft. Die herrschende Klasse ihrerseits ist eifrig darum bemüht, auf ihre Art auf diese Infragestellungen einzugehen. So hat denn auch dieser Gipfel mit großem Tamtam einen neuen Kapitalismus versprochen, der besser reguliert, moralischer, ökologischer sein werde...

Aber dieses Manöver ist so auffällig wie lächerlich. Um zu beweisen, wie ernst sie es mit einem „moralischeren" Kapitalismus meinen, haben die G20-Staaten ihren Zeigefinger gegen einige „Steuerparadiese" erhoben und mit eventuellen Sanktionen gedroht, über die man bis zum Ende des Jahres nachdenken werde (sic!), falls diese Länder keine Anstrengungen um größere „Transparenz" unternehmen. Insbesondere wurde auf vier Länder verwiesen, die nunmehr die berühmte „schwarze Liste" anführten: Costa Rica, Malaysia, die Philippinen, Uruguay. Auch anderen Ländern wurden Vorhaltungen gemacht; sie wurden auf eine „graue Liste" gesetzt. Unter anderem gehören Österreich, Belgien, Chile, Luxemburg, Singapur und die Schweiz dazu.

Die großen „Steuerparadiese" dagegen kommen allem Anschein nach ihren Pflichten nach. Die Kaiman-Inseln und ihre Hedgefonds, die von der britischen Krone abhängigen Territorien (Guernsey, Jersey, Ilse of Man), die Londoner City, die US-Bundesstaaten wie Delaware, Nevada oder Wyoming - all diese Gebiete sind offiziell weiß wie Schnee und gehören der weißen Liste an. Diese Klassifizierung der Steuerparadiese durch den Gipfel der G20 bedeutet, den Bock zum Gärtner zu machen.

Als Gipfel der Heuchelei kündigte nur wenige Tage nach dem Gipfel in London die OECD, die für diese Einstufungen verantwortlich ist, die Streichung der vier oben genannten Länder von der schwarzen Liste an, nachdem diese Anstrengungen zu mehr Transparenz angekündigt hatten!

All dies kann nicht überraschen. Wie könnte man von all diesen Verantwortlichen des Kapitalismus, die in Wirklichkeit Gangster ohne Gesetz und Glauben sind, eine „moralischere Haltung" erwarten?[15] Und wie kann ein System, das auf Ausbeutung und Profitstreben beruht, „moralischer" werden? Niemand erwartete übrigens von diesem Gipfel einen „menschlicheren Kapitalismus". Dieser existiert nicht, auch wenn die politischen Führer davon reden, wie Eltern ihren Kindern vom Weihnachtsmann erzählen. Diese Krisenzeiten enthüllen im Gegenteil noch deutlicher die unmenschliche Fratze dieses Systems. Vor fast 130 Jahren schrieb Paul Lafargue: „Die kapitalistische Moral [...] belegt das Fleisch des Arbeiters mit einem feierlichen Bannfluch: Ihr Ideal besteht darin, die Bedürfnisse des Produzenten (das heißt des wirklich Produzierenden) auf das geringste Minimum zu reduzieren, seine Genüsse und Leidenschaften zu ersticken und ihn zur Rolle einer Maschine zu verurteilen, aus der man ohne Rast und ohne Dank Arbeit nach Belieben herausschindet" (Paul Lafargue, Das Recht auf Faulheit, Vorwort). Wir könnten hinzufügen: Die einzig mögliche „Ruhe" ist die Arbeitslosigkeit und das Elend. Wenn die Krise zuschlägt, werden Beschäftigte entlassen und fliegen auf die Straße wie Ausschuss. Der Kapitalismus ist und bleibt stets ein brutales und barbarisches Ausbeutungssystem.

Aber das Manöver ist so offensichtlich wie entlarvend. Es zeigt, dass der Kapitalismus der Menschheit keinen Ausweg mehr anzubieten hat, außer noch mehr Verarmung und Leid. Die Aussichten auf einen „ökologischen" oder „moralischen" Kapitalismus sind genauso groß wie die Aussichten eines Alchimsten, Blei in Gold zu verwandeln.

Der Londoner Gipfel belegt jedenfalls eins: Eine andere kapitalistische Welt ist nicht möglich. Es ist wahrscheinlich, dass der Krisenverlauf Höhen und Tiefen durchschreiten wird, wobei es zeitweise auch zu einem Wachstum kommen kann. Aber im Wesentlichen wird der Kapitalismus weiter in der Krise versinken, noch mehr Armut und Kriege hervorrufen.

Von diesem System kann man nichts erwarten. Mit ihren internationalen Gipfeln und Konjunkturprogrammen stellt die herrschende Klasse keinen Teil der Lösung dar, sondern sie selbst ist das Problem. Nur die Arbeiterklasse kann die Welt umwälzen, dazu muss sie aber Vertrauen in die Gesellschaft entwickeln, die sie aufbauen muss: den Kommunismus!

Mehdi, 16.04.09

[1] Déclaration de Pascal Lamy, Erklärung des Generaldirektors der Welthandelsorganisation.

[2] Rapport intermédiaire - Zwischenbericht der OECD

[3] Der

G20 besteht aus den Mitgliedsländern des G8 (Deutschland, Frankreich, USA,

Japan, Kanada, Italien, Großbritannien, Russland), zu dem jetzt Südafrika,

Saudi-Arabien, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Südkorea, Indien,

Indonesien, Mexiko, Türkei und schließlich die Europäische Union dazu gekommen

sind. Ein erster Gipfel hatte im November 2008 inmitten der

Finanzerschütterungen stattgefunden.

[4] Siehe unsere Artikelserie „Die Dekadenz des Kapitalismus begreifen"

[5] Weit verbreitet ist heute der Mythos, dass der New Deal von 1933 es der Weltwirtschaft ermöglicht habe, aus dem wirtschaftlichen Schlamassel herauszukommen. Daher die logische Schlussfolgerung, heute zu einem neuen „New Deal" aufzurufen. Aber in Wirklichkeit blieb die US-Wirtschaft zwischen 1933-38 besonders kraftlos. Erst der zweite New Deal, der 1938 beschlossen wurde, ermöglichte die Ankurbelung der Wirtschaft. Doch dieser zweite New Deal war nichts anderes als der Beginn der Kriegswirtschaft (die den 2. Weltkrieg vorbereitete). Es ist verständlich, dass diese Tatsache weitestgehend verschwiegen wird!

[6] Mit diesem Gesetz verpflichteten die US-Behörden zum Kauf von auf US-Märkten hergestellten Produktionsgütern.

[7] Quelle:

https://contreinfo.info/prnart.php3?id_article=2612 [5]

[8] Martin Wolf ist ein britischer Wirtschaftsjournalist. Er war assoziierter freischaffender Redakteur und Chef-Kommentator im Bereich Wirtschaftsfragen bei der Financial Times.

[9] „L'ère des ‘Kolossal' coups de pouce" (Die Ära der „kolossalen" Anschübe), veröffentlicht am 7 April 2009.

[10] Tatsächlich handelt es sich um 4.000 Milliarden Dollar, die von den USA als Rettungsmaßnahmen während der letzten Monate angekündigt wurden.

[11] In Japan wurde jüngst ein neues Konjunkturprogramm im Umfang von 15.400 Milliarden Yen (116 Milliarden Euro) beschlossen. Dies ist das vierte Programm, das innerhalb eines Jahres von Tokio beschlossen wurde!

[12] Quelle: www.voxeu.org [6]

[13] Zur Rolle der Verschuldung im Kapitalismus und zu seinen Krisen siehe den Artikel in dieser Ausgabe der Internationalen Revue Nr. 43, „Die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte des Kapitalismus".

[14] Die Sonderziehungsrechte sind ein Währungskorb, der aus Dollar, Euro, Yen und britischen Pfund-Sterling besteht.

Insbesondere China hat auf diesen Sonderziehungsrechten bestanden. In den letzten Wochen hat das Reich der Mitte mehrere offizielle Erklärungen abgegeben und zur Schaffung einer internationalen Währung aufgerufen, die den Dollar ablösen soll. Zahlreiche Ökonomen auf der Welt haben diese Forderung aufgegriffen und vor dem unaufhaltsamen Verfall der US-Währung und den wirtschaftlichen Erschütterungen gewarnt, die daraus resultieren würden.

Es stimmt, dass die Schwächung des Dollars mit jedem weiteren Versinken der US-Wirtschaft in der Rezession eine echte Bedrohung für die Weltwirtschaft darstellt. Kurz vor Ende des II. Weltkrieges als internationale Leitwährung eingeführt, fungierte der Dollar seither als ein Stützpfeiler für die kapitalistische Stabilität. Dagegen ist die Einführung einer neuen Leitwährung (ob Euro, Yen, Britisches Pfund oder die Sonderziehungsrechte des IWF) vollkommen illusorisch. Keine Macht wird die USA ersetzen können, keine wird deren Rolle als internationaler ökonomischer Stabilitätsanker übernehmen können. Die Schwächung der US-Wirtschaft und ihrer Währung bedeutet somit wachsendes monetäres Chaos.

[15] Lenin bezeichnete den Völkerbund, eine andere internationale Institution, als „Räuberbande".

Aktuelles und Laufendes:

Theoretische Fragen:

Erbe der kommunistischen Linke:

Die Welt am Rande einer Umweltkatastrophe

- 7292 reads

„In den Ländern der Dritten Welt dehnen sich die Hungersnöte aus, und sie werden auch bald aus den Ländern zu vermelden sein, die angeblich „sozialistisch" waren. Gleichzeitig vernichtet man in Westeuropa und in Nordamerika die landwirtschaftlichen Güter massenweise, und bezahlt den Bauern Gelder, damit weniger angebaut und geerntet wird. Sie werden bestraft, wenn sie mehr als die auferlegten Quoten produzieren. In Lateinamerika töten Epidemien wie die Cholera Tausende von Menschen, obgleich diese Geißel schon seit langem gebannt schien. Auch weiterhin fallen Zehntausende von Menschen binnen kürzester Zeit Überschwemmungen und Erdbeben zum Opfer, obgleich die Gesellschaft in der Lage wäre, Deiche und erdbebensichere Häuser zu bauen. Ganz zu schweigen von den Tücken oder „Fatalitäten" der Natur, wenn - wie in Tschernobyl 1986 - die Explosion eines AKW Hunderte (wenn nicht Tausende) Menschen tötet und noch viele mehr in anderen Regionen radioaktiv verstrahlt. Es ist bezeichnend, dass sich in den höchstentwickel-ten Ländern tödliche Unfälle häufen: 60 Tote in einem Pariser Bahnhof, 100 Tote bei einem Brand in der Londoner U-Bahn. Dieses System hat sich als unfähig erwiesen, der Zerstörung der Natur Einhalt zu gebieten, den sauren Regen, die Verschmutzungen jeder Art und insbeson-dere durch die Atomkraftwerke, den Treibhauseffekt, die zunehmende Verwüstung zu bekämpfen; d.h. alle Faktoren, die das Über-leben der Menschheit selbst bedrohen" (1991, Kommunistische Revolution oder Zerstörung der Menschheit" Manifest des 9. Kongresses der IKS 1991).

Die Frage der Umwelt ist schon immer von der Propaganda der Revolutionäre aufgegriffen worden, von Marx und Engels, die die unerträglichen Lebensbedingungen im London des 19. Jahrhunderts bloßlegten, bis hin zu Bordiga und seinen Schriften über die Umweltzerstörungen infolge des unverantwortlichen Handelns des Kapitalismus. Heute ist diese Frage noch zentraler, und sie verlangt verstärkte Anstrengungen seitens der revolutionären Organisationen, um aufzuzeigen, dass die historische Alternative, vor der die Menschheit steht, die Perspektive des Sozialismus gegenüber einer Barbarei ist, die sich nicht nur in den lokalen und allgemeinen Kriegen ausdrückt, sondern auch die Gefahr einer ökologischen und Umweltkatastrophe heraufbeschwört, die sich immer deutlicher abzeichnet.

Mit dieser Artikelserie, möchte die IKS die Umweltfrage aufgreifen. Dabei werden wir auf die folgenden Aspekte eingehen:

Im ersten Artikel versuchen wir eine kurze Bestandsaufnahme der heutigen Lage zu machen und aufzuzeigen, vor welchem globalen Risiko die Menschheit heute steht, indem wir insbesondere auf die destruktivsten der weltweit anzutreffenden Phänomene eingehen wie:

- die Zunahme des Treibhauseffektes;

- die Müllentsorgung;

- die grenzenlose Ausbreitung von Giftstoffen und die damit verbundenen biologischen Prozesse;

- die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder ihre Umwandlung durch Giftstoffe.

Im zweiten Artikel werden wir versuchen aufzuzeigen, dass die Umweltprobleme nicht auf die Verantwortlichkeit Einzelner zurückgeführt werden können (wenngleich es auch individuelle Verantwortung gibt), weil es der Kapitalismus an sich und seine Logik des Profitstrebens sind, die tatsächlich dafür verantwortlich zeichnen. So werden wir sehen, dass die Entwicklung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschung keinem Zufall unterworfen ist, sondern den kapitalistischen Zwangsgesetzen des Höchstprofits unterliegt.

Im dritten Artikel werden wir auf die Lösungsansätze der verschiedenen Bewegungen der Grünen, Ökologen usw. eingehen, um aufzuzeigen, dass trotz ihren guten Absichten und dem guten Willen vieler ihrer Aktivisten diese Lösungsansätze nicht nur völlig wirkungslos sind, sondern die Illusionen über eine mögliche Lösung dieser Fragen innerhalb des Kapitalismus direkt verstärken, wo in Wirklichkeit die einzige Lösung in der internationalen kommunistischen Revolution besteht.

Die Vorboten der Katastrophe

Man spricht immer häufiger über die Umweltprobleme, allein schon weil in der jüngsten Zeit in verschiedenen Ländern der Welt Parteien entstanden sind, die sich den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben haben. Ist das beruhigend? Überhaupt nicht! Wenn jetzt großes Aufheben um diese Frage gemacht wird, geht es nur darum, unsere Köpfe zu verwirren. Deshalb haben wir beschlossen, zunächst jene besonderen Phänomene zu beschreiben, die alle zusammengenommen die Gesellschaft immer mehr an den Rand einer Umweltkatastrophe drängen. Wie wir zeigen werden, ist die Lage im Gegensatz zu all den Beteuerungen in den Medien und insbesondere in den auf Hochglanzpapier gedruckten Fachzeitschriften noch viel schwerwiegender und bedrohlicher, als man sagt. Nicht dieser oder jener profitgierige und unverantwortliche Einzelkapitalist, nicht die Mafia oder Camorra ist für die Lage verantwortlich, sondern das kapitalistische System insgesamt.

Die Auswirkungen des wachsenden Treibhauseffektes

Jedermann spricht von den Auswirkungen des Treibhauseffektes, aber meist beruht dies nicht auf einer wirklichen Sachkenntnis. Es ist wichtig hervorzuheben, dass der Treibhauseffekt für das Leben auf der Erde eine durchaus positive Funktion erfüllt - zumindest für die Art Leben, die wir kennen, weil er es ermöglicht, dass auf der Erdoberfläche eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 15°C herrscht (dieser Durchschnitt berücksichtigt die vier Jahreszeiten und die verschiedenen Breitengrade) statt minus 17°C, d.h. der geschätzten Temperatur, wenn es den Treibhauseffekt nicht gäbe. Man stelle sich vor, wie die Welt aussehen würde, wenn die Temperaturen ständig unter Null lägen, Seen und Flüsse vereist wären... Worauf ist dieser „Überschuss" von mehr als 32°C zurückzuführen? Auf den Treibhauseffekt. Das Sonnenlicht dringt durch die niedrigsten Schichten der Atmosphäre, ohne absorbiert zu werden (die Sonne erwärmt nicht die Luft), und liefert der Erde die Energie. Die dabei entstehende Strahlung setzt sich (wie die von jedem Himmelskörper) hauptsächlich aus Infrarotstrahlen zusammen; sie wird durch einige Bestandteile der Luft, wie Kohlenstoffanhydrid, Wasserdampf, Methan und andere zusammengesetzte Teile wie Fluorchlorkohlenwasserstoff (Abkürzung FCKW), aufgefangen und absorbiert. Die in den unteren Schichten der Atmosphäre dabei entstehende Wärme kommt wiederum der thermischen Bilanz der Erde zugute, weil sie bewirkt, dass die Durchschnittstemperaturen auf der Erde um eben jene besagten 32°C höher ausfallen. Das Problem ist also nicht der Treibhauseffekt als solcher, sondern die Tatsache, dass mit der Entwicklung der Industriegesellschaft Substanzen in die Atmosphäre gelassen wurden, die einen zusätzlichen Treibhauseffekt bewirken und die bei zunehmender Konzentration eine deutliche Erderwärmung verursachen. Bei Untersuchungen von Bohrkernen aus 65.000 Jahre altem Polareis wurde nachgewiesen, dass die gegenwärtige Konzentration von Kohlendioxid (CO2) von 380 ppm (Milligramm pro Kubikdezimeter) in der Luft die höchste je gemessene und vielleicht sogar die höchste seit den letzten 20 Millionen Jahren ist. Die im 20. Jahrhundert ermittelten Temperaturen sind die höchsten seit den vergangenen 20.000 Jahren. Die wahnwitzige Verschwendung fossiler Brennstoffe als Energiequelle und die wachsende Abholzung der Wälder auf der Erde haben seit dem Industriezeitalter das natürliche Gleichgewicht und den Kohlenstoffhaushalt der Erdatmosphäre durcheinander gebracht. Dieses Gleichgewicht ist das Ergebnis der Freisetzung von CO2 in der Atmosphäre einerseits durch die Verbrennung und den Abbau organischer Stoffen, andererseits durch die Fixierung dieses CO2 in der Atmosphäre durch die Photosynthese. Bei diesem Prozess wird das CO2 in Kohlenhydrat und damit in einen komplexen organischen Stoff umgewandelt. Die Veränderung dieses Gleichgewichts zwischen Freisetzung (Verbrennung) und Fixierung (Photosynthese) von CO2 zugunsten der Freisetzung ist der Grund für die gegenwärtige Zuspitzung des Treibhauseffektes.

Wie oben angeführt, spielt nicht nur das Kohlendioxid, sondern auch Wasserdampf und Methan eine Rolle. Der Wasserdampf ist sowohl treibender Faktor als auch Ergebnis des Treibhauseffektes, denn je stärker die Temperatur steigt, desto mehr Wasserdampf entsteht. Die Zunahme von Methan in der Atmosphäre ist wiederum auf eine ganze Reihe von natürlichen Ursachen zurückzuführen, aber sie ist auch Ergebnis der zunehmenden Verwendung dieses Gases als Brennstoff und von Lecks in auf der ganzen Welt verlegten Gaspipelines. Methan, das auch „Moorgas" genannt wird, ist ein Gas, das aus der Gärung organischer Stoffe unter Ausschluss von Sauerstoff entsteht. Die Flutung von bewaldeten Tälern für den Bau von Dämmen für hydroelektrische Kraftwerke ist eine Ursache für die Zunahme der Methankonzentration. Aber das Problem des Methans, das gegenwärtig für ein Drittel der Zunahme des Treibhauseffektes verantwortlich ist, ist sehr viel größer, als es anhand der eben erwähnten Fakten erscheint. Zunächst kann das Methan 23-mal mehr Infrarotstrahlung aufnehmen als Kohlendioxid. Und das ist beträchtlich. Schlimmer noch! All die gegenwärtigen, ohnehin schon katastrophalen Prognosen berücksichtigen nicht das mögliche Szenario infolge der Freisetzung von Methan aus den gewaltigen natürlichen Methanreserven der Erde. Diese befinden sich in abgeschlossenen Gashüllen, bei ungefähr 0° C und einem geringen Atmosphärendruck in besonderen Eisformationen (hydratisierten Gasen). Ein Liter Eiskristall kann ca. 50 Liter Methangas binden. Solche Vorkommen findet man vor allem im Meer, entlang des Kontinentalabhangs und im Innern der Permafrostzone in verschiedenen Teilen Sibiriens, Alaskas und Nordeuropas. Experten in diesem Bereich meinen dazu Folgendes: „Wenn die globale Erwärmung gewisse Grenzen überschreitet (3 - 4°C) und wenn die Temperatur der Küstengewässer und des Permafrostgebietes ansteigen würde, könnte binnen kurzer Zeit (innerhalb von einigen Jahrzehnten) eine gewaltige Emission von freigesetztem Methan durch instabil gewordene Hydrate stattfinden, was zu einer katastrophalen Zunahme des Treibhauseffektes führen würde (...) Im letzten Jahr sind die Methanemissionen auf schwedischem Boden im Norden des Polarkreises um 60 Prozent gestiegen. Der Anstieg der Temperaturen während der letzten 15 Jahre ist im Durchschnitt relativ begrenzt geblieben, aber in dem nördlichen Teil Eurasiens und Amerikas war er sehr ausgeprägt (im Sommer ist die sagenumwobene Nord-Westpassage eisfrei, was eine Durchfahrt vom Atlantik zum Pazifik mit dem Schiff ermöglicht)" [1].

Aber selbst wenn wir diese besonders ernste Warnung einmal übergehen - international anerkannte Prognosen wie die des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der UNO und des MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Boston haben bereits für dieses Jahrhundert eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von mindestens 0,5°C bis zu 4,5°C prognostiziert, ausgehend von der Annahme, dass sich nichts Wesentliches ändern wird. Dabei berücksichtigen solche Prognosen nicht einmal die Umwälzungen, die sich aus dem Auftauchen der beiden neuen Industriemächte China und Indien ergeben, die gefräßige Energieverbraucher sind.

Eine zusätzliche Erwärmung von wenigen Grad würde eine größere Verdampfung des Wassers der Weltmeere verursachen, doch exaktere Untersuchungen deuten darauf hin, dass es immer größere Unterschiede bei der geographischen Verteilung der Niederschlagsmengen geben wird. „Trockene Gebiete werden immer größer und noch trockener. Meeresgebiete mit Oberflächentemperaturen über 27°C, ein kritischer Wert für das Entstehen von Zyklonen, werden um 30 bis 40 Prozent weiter wachsen. Dies würde katastrophale meteorologische Folgen haben - und zu Überschwemmungen und immer neuen Zerstörungen führen. Das Schmelzen eines Großteils der antarktischen Gletscher und der Gletscher Grönlands, der Anstieg der Meereswassertemperaturen lässt den Meeresspiegel ansteigen () damit dringt Salzwasser in immer mehr fruchtbare Küstengebiete vor und überflutet sie (teilweise Bangladesh, viele Inseln in den Ozeanen)" [2].

Aus Platzgründen können wir nicht in die Details gehen, doch wollen wir an dieser Stelle wenigstens auf die katastrophalen Folgen hinweisen, die der durch den Treibhauseffekt bedingte Klimawandel auslösen wird. Um nur einige Beispiele zu nennen:

- Die meteorologischen Extreme werden sich intensivieren; fruchtbare Böden werden von immer stärkeren Regenfällen ausgewaschen, was dazu führt, dass die Erträge der Böden sinken. Auch in den gemäßigteren Klimazonen, wie zum Beispiel in Piemont (Italien), schreitet die Versteppung der Böden voran.

- Im Mittelmeer und in anderen einst mäßig warmen Meeren entstehen Bedingungen, die das Überleben von Lebewesen ermöglichen, die bislang nur in tropischen Gewässern existierten. Damit wird es zur „Einwanderung" von bislang nicht einheimischen Lebewesen kommen, was zu Störungen im ökologischen Gleichgewicht führt.

- Aufgrund der Ausbreitung von Klimabedingungen, die das Wachstum und die Verbreitung von Krankheitsträgern wie Mücken usw. begünstigen, kommt es zu einem Wiederaufleben alter, längst ausge-rotteter Krankheiten wie Malaria.

Das Problem der Produktion und der Umgang mit Abfall

Ein zweites Problem, das typisch ist für diese Phase der kapitalistischen Gesellschaft, ist die exzessive Produktion von Abfällen und die daraus resultierende Schwierigkeit ihrer Entsorgung. Wenn in der letzten Zeit Meldungen über Müllberge in den Straßen Neapels und in Kampanien in den internationalen Medien auftauchten, ist das auch darauf zurückzuführen, dass dieser Teil der Welt noch immer als ein Teil der Industrieländer und damit als ein Teil der fortgeschrittenen Länder betrachtet wird. Dass die Peripherien vieler Großstädte in der Dritten Welt zu offenen Müllhalden geworden sind, ist mittlerweile sattsam bekannt und keine Rede mehr wert.

Diese unglaubliche Anhäufung von Müll ist der Logik der Funktionsweise des Kapitalismus geschuldet. Die Menschheit hat immer Unrat produziert, doch wurde dieser in der Vergangenheit stets verwertet und neu verwendet. Erst nach dem Einzug des Kapitalismus wird der Müll aufgrund der besonderen Funktionsweise dieser Gesellschaft zu einem Problem. Deren Mechanismen stützen sich sämtlichst auf ein grundlegendes Prinzip: Jedes Produkt menschlicher Aktivität wird als Ware betrachtet, d.h. als etwas, das verkauft werden muss, um auf einem Markt, auf dem gnadenlose Konkurrenz herrscht, ein Höchstmaß an Profit zu erzielen. Dies musste eine Reihe von verheerenden Konsequenzen nach sich ziehen:

1. Warenproduktion kann aufgrund der Konkurrenz unter den Kapitalisten weder mengenmäßig noch zeitlich geplant werden. Sie unterliegt einer irrationalen Logik, die dazu führt, dass jeder einzelne Kapitalist seine Produktion ausdehnt, um mit möglichst niedrigen Kosten zu verkaufen und seinen Profit zu realisieren. Dadurch stapeln sich Berge von unverkauften Waren. Gerade diese Notwendigkeit, den Konkurrenten niederzuringen und die Preise zu senken, zwingt die Produzenten dazu, die Qualität der hergestellten Waren zu senken. Dadurch sinkt ihre Haltbarkeit drastisch. Folge: die Produkte verschleißen viel schneller und wandern früher in die Mülltonne.

2. Es gibt eine irrsinnige Produktion von Verpackungen und Aufmachung aller Art, oft unter Verwendung giftiger Substanzen, die, obwohl sie nicht abbaubar sind, einfach auf den Müll landen und letztendlich in den natürlichen Kreislauf gelangen. Diese Verpackungen, die oft keinen Nutzen haben, außer die Produkte „ansehnlicher", für den Verkauf attraktiver zu machen, sind häufig schwerer und platzraubender als der Inhalt der verkauften Ware selbst. Man geht davon aus, dass gegenwärtig ein Müllsack, bei dem keine Abfalltrennung vorgenommen wurde, bis zur Hälfte mit Verpackungsmaterial vollgestopft ist.