Dezember 2008

- 782 Aufrufe

Bewegung an den Universtäten in Italien: Wir zahlen nicht für die Krise

- 3463 Aufrufe

Wie vor genau 40 Jahren, seit die Bewegung des französischen Mai 68 nach Italien und in die ganze Welt getragen wurde, sind die Schüler und die Angestellten der Universitäten wieder auf den Strassen Italiens, um sich dem sogenannten Dekret Gelmini (Gelmini ist die Ministerin für Bildung, Hochschule und Erziehung) entgegenzustellen.

Wir zahlen nicht für die Krise[1]

„Wir zahlen nicht für die Krise.“ (1) Wie vor genau 40 Jahren, als die Bewegung des französischen Mai 68 nach Italien und in die ganze Welt getragen wurde, sind die SchülerInnen und die Angestellten der Universitäten wieder auf den Straßen Italiens, um sich dem so genannten Gelmini-Dekret (Gelmini ist die Ministerin für Bildung, Hochschulen und Erziehung) entgegenzustellen. Die Gründe sind bekannt, wir beschränken uns darauf, sie kurz zu wiederholen.

Auf der Ebene der Schule beinhaltet das Gelmini-Dekret - abgesehen vom Zwang, Schuluniformen zu tragen, was in der endgültigen Version des Dekrets nicht mehr erwähnt wurde, oder z. B. die Wiedereinführung der Kopfnote - vor allem Kürzungen, die den Bildungsbereich und die Qualität der Dienstleistung für die SchülerInnen und StudentInnen betreffen.

Die Einsparungen auf Kosten der SchülerInnen durchzusetzen beinhaltet:

- eine Einschränkung der Schulzeit in der Primärschule und im Kindergarten;

- eine drastische Einschränkung des Personals (DozentInnen, Verwaltung und technisches Personal), indem man den Zugang blockiert, restrukturiert und Arbeitszeiten reduziert: 87.000 DozentInnenen werden in eine prekäre Situation geraten (Zeitarbeitsverträge), und 45.000 Aushilfskräfte (Sekretärinnen und Hausmeister) werden nicht mehr zur Arbeit gerufen;

- Zunahme der SchülerInnen in den Klassen;

- Wegfall des technischen Unterrichts und der zweiten Fremdsprache in der Oberstufe;

- Reduzierung der Schulzeit in den technischen Schulen und Berufsschulen.

Auf der Ebene der Universitäten gibt es, jenseits der Märchen, die uns die Regierung erzählt:

- eine Kürzung der Budgets von über 500 Mio. Euro in den nächsten drei Jahren;

- eine Reduzierung des Personals der Universitäten in den Jahren 2010 und 2011, so dass auf fünf Pensionierungen nur eine Neuanstellung kommt;

- Vorbereitung für die Umwandlung der öffentlichen Universitäten in privatrechtliche Stiftungen.

Dies sind die wesentlichen Elemente des Regierungsmanövers. Wie man sieht, reicht dies, um die öffentliche Bildung in Italien verwahrlosen zu lassen, weil es sich nicht um Gesetze handelt, welche die öffentliche Bildung in Italien reorganisieren. Es geht vielmehr darum, die öffentliche Bildung teilweise stillzulegen sowie die Ressourcen und das Personal auf Null zu setzen. Genau das hat das betroffene Personal, das in diesen Bereichen arbeitet, zum Widerstand angestachelt, ganz besonders die Jungen und die ZeitarbeiterInnen, was personell fast identisch ist. Die Betroffenen im Studentenbereich sehen in der Gelmini-Reform, in den finanziellen Manövern der Berlusconi-Regierung berechtigterweise einen Angriff auf ihre eigene Zukunft. Bei einer weiteren Deklassierung der Bildung in Italien und der Umgestaltung von Universitäten in Stiftungsuniversitäten (ungeachtet der Diskussionen, ob nun das Private oder das Öffentliche besser ist) werden in Zukunft nur noch jene eine Chance haben, die sich den Zugang zu guter Bildung erkaufen können. „Es stellt ein eindeutiges Signal für das abnehmende Interesses des Staates an der Förderung des öffentlichen Bildungssystems dar, das für jeden den Zugang zu den höchsten Ebenen der Bildung garantiert.“ (2)

Dieses Gefühl der Zukunftslosigkeit erfasst die Bewegung der StudentInnen und ZeitarbeiterInnen umso mehr, weil dies vor dem Hintergrund einer noch nie dagewesenen Wirtschaftskrise geschieht, die außergewöhnlich besorgniserregend ist.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass diese Bewegung nur schwach studentisch geprägt ist. Ihre größte Kraft gewinnt sie daraus, dass der Angriff der Berlusconi-Regierung ausgerechnet inmitten der Wirtschaftskrise stattfindet, die Italien und die ganze Welt betrifft. In diesem Sinn erinnert die Bewegung in Italien stark an die Bewegung der französischen StudentInnen 2006, die sich gegen das „CPE“-Gesetz (Vertrag zur Ersteinstellung) gewandt hatten. Ein Gesetz, das, wenn es angenommen worden wäre, die Arbeitsbedingungen der jungen ArbeiterInnen massiv verschlechtert hätte. Beide Bewegungen gingen bzw. gehen von den materiellen Bedingungen aus, welche die beruflichen und Lebensperspektiven der neuen Arbeitergenerationen betreffen, und stellen sich somit auf proletarisches Terrain. Es ist kein Zufall, dass die Parole der Studenten und ZeitarbeiterInnen heißt: „Wir zahlen nicht für die Krise!“

Dies drückt sich darin aus, dass dem Gerede darüber, „dem Land in Schwierigkeiten zur Hand zu gehen“ oder „in diesen schwierigen Zeiten Opfer auf sich zu nehmen“, kein Glauben geschenkt wird.

Die schwache studentische Ausprägung der Bewegung wird auch in dem Willen ersichtlich, sich für eine gemeinsame Zukunft in allen Lebensbereichen einzusetzen. Man sieht dies auch an anderen Faktoren, z.B. daran, dass es im Gegensatz besonders zu den 68er Bewegungen keinen Gegensatz zwischen den Generationen und auch keine Konfrontation zwischen StudentInnen und DozentInnen gibt. Es gibt hingegen eine Tendenz, zusammen zu kämpfen. Außerdem ist die Bewegung wenig ideologisch, was sich darin ausdrückt, dass sie sich weder als links noch als rechts charakterisiert und auch nicht von linken oder rechten Parteien benutzt werden kann. Jedoch hat die Bewegung ein klares Bewusstsein darüber, dass ihr Kampf den Sieg davontragen muss.

Die Fallen, die der Bewegung gestellt werden

Trotz allem hat die Bewegung, die sich auf den Straßen Italiens zeigt, auch eine Reihe von Schwächen, die die herrschende Klasse bewusst ausnutzt, um die Bewegung zum Scheitern zu bringen. Eine dieser Schwächen ist das Fehlen von klaren Zielen. Anders als in Frankreich, wo die Reife der StudentInnen durch einen frontalen Angriff der Regierung gefördert wurde, hat der indirekte Charakter des Angriffs in Italien weniger für Klarheit gesorgt. Wie gesagt, ist es richtig, dass ein wichtiger Faktor, der die Bewegung antreibt, die Wirtschaftskrise ist, in der sich Italien und der Rest der Welt befinden. Aber was bedeutet diese Krise genau? Eine Finanzkrise, welche von skrupellosen Spekulanten hervorgerufen wurde? Eine Krise, die dem ungezügelten Konsum oder der Überbevölkerung weltweit zuzuschreiben ist? Eine Krise, die von der Invasion des Weltmarktes durch die Chinesen verursacht wurde? Oder ist es nicht doch eine unlösbare Krise des Systems, in dem wir leben?

Es ist klar, dass die eine oder andere dieser Erklärungen dazu verleiten kann, sich den Wechsel zu den Obamas oder Veltronis (dem Oppositionsführer der Linken in Italien) zu wünschen, zur Linken allgemein, die als der gutgesinnte Teil der Gesellschaft hingestellt wird, als jener, der fähig ist, gut und gerecht zu regieren. Andernfalls müsste man die ganze Gesellschaftsordnung in Frage stellen, die Ausbeutung, die sich seit Jahrhunderten, ganz unabhängig von dieser oder jenem Regime, ständig fortgesetzt hat.

In dieser Hinsicht wird in den Medien viel Aufhebens über die Eigenschaften der Gelmini gemacht. Sie sei „eine dem verhassten Berlusconi würdige Ministerin“; sie wird dafür verantwortlich gemacht, „die öffentliche Schule in die Hände von Privaten zu legen“. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Maßnahmen der Berlusconi-Regierung drakonisch sind und dass Schulen sowie Universitäten stark davon betroffen sind. Aber man muss sich von der Logik befreien, dass dies die rechte Regierung nur gemacht habe, um sich eines politisch gefährlichen Sektors zu entledigen, wie dies aus einer Rede von Calamandrei aus dem Jahre 1950 hervorgeht, in der er ausführt, wie man eine öffentliche Schule in eine parteihörige Schule umwandelt. Diese Rede wird im Moment bewusst lanciert, wobei behauptet wird, dass eine linke Regierung diesen Sektor nie angerührt hätte. (3)

„Wie etabliert man in einem Land parteihörige Schulen? Man kann es auf zwei Arten tun. Einerseits mit einem offenen Totalitarismus. Na ja, wir haben diese Erfahrung schon mit dem Faschismus gemacht. Aber es gibt weitere Formen, Schulen in partei- oder sektenhörige Schulen umzuwandeln. Nehmen wir einmal an, ganz abstrakt, es gäbe eine Partei an der Macht, eine dominierende Partei, die das Grundgesetz respektieren will. Sie will es nicht brechen, sie will nicht auf Rom marschieren und die Aula in eine Schaltzentrale der Macht verwandeln, aber sie will, ohne dass es so aussehen soll, eine Diktatur in versteckter Form durchsetzen. Also, was soll man tun, um sich eine Schule anzueignen und die öffentlichen Schulen in parteihörige Schulen umzuwandeln? Man stellt fest, dass die Schulen den Makel haben, unparteiisch zu sein. Es gibt einen gewissen Widerstand, auch während des Faschismus gab es ihn. Also folgt die dominierende Partei einem anderen Weg (um es klar zu sagen, all dies ist nur eine theoretische Überlegung). Man fängt damit an, die öffentlichen Schulen zu vernachlässigen, sie zu diskreditieren, sie verarmen zu lassen. Man lässt zu, dass sich die öffentlichen Schulen auflösen, und beginnt damit, die privaten Schulen zu bevorzugen. Nicht alle privaten Schulen, sondern nur die Schulen, die dieser Partei hörig sind. Dann fließt alle Fürsorge nur in diese Schulen. Fürsorge in Form von Geld und Privilegien. Dann rät man den Jungen, in diese Schulen zu gehen, weil sie im Grunde genommen besser als die staatlichen Schulen seien. Da die dominierende Partei nicht in der Lage ist, die öffentliche Schule offen in eine parteihörige Schule zu verwandeln, lässt sie einfach die öffentlichen Schulen vor die Hunde gehen, um so dann den privaten Schulen den Vorzug zu geben.“ (4)

Abgesehen von der Illusion, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft eine unabhängige Schule geben könnte, eine Kultur, die über den Parteien steht, verhält es sich in der Realität so, dass, wer auch immer an der Regierungsspitze steht, nicht anders kann, als zu versuchen, die kapitalistische Ökonomie aus der Krise zu retten. Was zu nichts anderen führen kann als zu immer aggressiveren Angriffen gegen die Bevölkerung. Es spielt keine große Rolle, wenn die Kultur eines Landes darunter leidet. Es ist richtig, dass die Regierung Berlusconis in ihrer Rohheit einen harten Sparplan durchgesetzt hat. Man sollte aber nicht denken, dass dies bloß ein politisches Manöver ist; es ist notwendig für den Staat, den Gürtel enger zu schnallen. (5)

Aber dies sind noch nicht alle Fallen! Gerade weil sich eine kämpferische Dynamik an den Universitäten und Schulen verbreitet hat, beginnt sich die herrschende Klasse Sorgen zu machen und setzt weitere Hebel in Bewegung, um sich zu verteidigen. Zuerst hat Berlusconi davon gesprochen, dass es nötig sei, die Besetzung der Schulen und Universitäten zu verhindern, indem er Innenminister Maroni entsprechende Instruktionen erteilt hat. Später hat er dies quasi dementiert, um nachher vom Ex-Ministerpräsidenten Cossiga korrigiert zu werden. Dieser hat als „Weiser“ der Bourgeoisie mit großer Unverfrorenheit eine Reihe von Ratschlägen für den „Ehrenmann“ Berlusconi herausgearbeitet, die wir hier wegen ihrer Brisanz wiedergeben wollen, um zu verstehen, was auf den Straßen und Plätzen Italiens geschieht, und möglicherweise auch vorauszusehen, welche Maßnahmen die herrschenden Klasse gegen die Bewegung ergreifen wird:

„Präsident Cossiga, denken Sie dass man mit der Androhung von staatlicher Gewalt gegen die Studenten übertrieben hat?“

„Das hängt davon ab, ob der Ratspräsident (Berlusconi) sich für einen Präsidenten eines starken Staates hält. Nun, dann hat er richtig gehandelt. Aber weil Italien einen schwachen Staat hat und in der Opposition nicht die eiserne PCI (partito comunista italiano, die ehemalige stalinistische Partei Italiens) steht, sondern die in der Auflösung begriffene PD (partito democratico di sinistra; eine der Nachfolgeparteien des PCI), befürchte ich, dass den Worten keine Taten folgen werden und Berlusconi somit dumm dastehen wird.“

„Welche Taten sollten folgen?“

„An diesem Punkt sollte Maroni (Innenminister) das tun, was ich tat, als ich Innenminister war.“

„Das heißt?“

„Sie machen lassen, die Polizei aus den Straßen und den Universitäten abziehen, gleichzeitig die Bewegung mit Agents Provocateurs (Spitzeln) infiltrieren, die zu allem bereit sind, und die Demonstranten etwa zehn Tage lang Läden zerstören lassen, Autos in Brand stecken lassen und zuschauen, wie die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird.“

„Danach?“

„Danach werden, unter Beifall der Bevölkerung, die Sirenen der Krankenwagen jene der Polizei übertönen.“

„In welchem Sinn?“

„In dem Sinne, dass die Ordnungskräfte die Demonstranten massakrieren, ohne Gnade alle spitalreif schlagen sollen. Man soll sie nicht verhaften, die Richter würden sie sowieso gleich wieder auf freien Fuß setzen, aber sie blutig schlagen und mit ihnen auch die Dozenten, die sie anstifteten.“

„Auch die Dozenten?“

„Vor allem die Dozenten. Nicht die alten, sicher, aber besonders die jungen Lehrerinnen, die schon. Sind Sie sich bewusst, was da vor sich geht? Es gibt Lehrkräfte, die Kinder indoktrinieren und sie dazu bringen, auf der Straße zu demonstrieren. Das ist ein kriminelles Verhalten.“ (6)

Wenn man dieses Interview liest, kommt man nicht umhin, einen Zusammenhang mit den Geschehnissen am 29. Oktober auf der Piazza Navona (Rom) herzustellen. Eine Gruppe Neofaschisten provozierte einen Zusammenstoß mit den Studenten, die an der Demonstration teilnahmen. Tatsächlich setzt der Staat mit seinen Medien und materiellen Möglichkeiten (Presse, TV, Polizei etc.) bereits den Entwurf von Cossiga um.

Die Provokation geht nicht nur von den infiltrierten Provokateuren aus, die es sicherlich gibt, sondern auch vom Antifaschismus, der durch eine ganze Reihe von Provokationen wiederbelebt wird. Vor und nach der Episode auf der Piazza Navona gab es unzählige Provokationen durch neofaschistische Banden, die die Konfrontation gewaltsam austragen wollen und so das Ganze auf einen Diskurs für die Verteidigung der Demokratie, des Respekts für die Legalität und der Ordnung lenken, wie es Ex-Präsident Cossiga vorhersagte. Doch zum Glück widersteht die Bewegung diesen Fallen sehr gut; bei vielen Gelegenheiten wird deutlich, was auch durch zahlreiche kürzlich erschienene Videos und Blogs belegt wird: dass die Bewegung sich bewusst nicht auf einen falschen Zusammenstoß mit den Faschisten einlässt, sondern weiterhin auf den bisherigen Grundlagen ihres Kampfes besteht.

Die Perspektive der Bewegung

Eine Bewegung, die auch nach der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes, dem Ausgangspunkt der Bewegung, durch den Senat aktiv bleibt, demonstriert einen Willen, der nicht oberflächlich ist, sondern aus einem tiefen Leid gespeist wird. Auch wenn wir im Augenblick nicht in der Lage sind zu sagen, wie die nächste Zukunft dieser Bewegung aussehen wird, denken wir, dass Bewegungen dieser Art eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen. Die ökonomische wie auch die politische und soziale Situation ist auf einem Tiefpunkt.

Die Bewegung in Italien hat noch nicht die politische Reife erlangt, wie sie die Studentenbewegung in Frankreich hatte, als diese gegen die CPE demonstrierte. Dies, weil die Bewegung keine klare Instanzen hervorgebracht hat, wie z. B. Vollversammlungen, auf denen die Delegationen gewählt und jederzeit wieder abgewählt werden können.

Wenn auch kein klares Bewusstsein über die Notwendigkeit einer Verbindung zu anderen Gesellschaftsschichten während des Kampfes bestand, so hat die Bewegung trotzdem Folgendes ausgedrückt:

- eine klare Unabhängigkeit gegenüber Parteien und Gewerkschaften, ohne dabei der Entpolitisierung anheimzufallen;

- das ausdrückliche Anliegen, der Bevölkerung die Gründe ihres Kampfes mitzuteilen, nicht nur durch Demonstrationen und Transparente, sondern auch durch die „Straßenlektionen“, die von Dozenten vor einer großen Anzahl von Studenten abgehalten wurden, die sogenannten „weißen Nächte“ usw.

Die Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei. Die Demonstrationen in ganz Italien am Tag der Verabschiedung des Gelmini-Gesetzes (29.10), der Streik von einer Million Schülern am 30. Oktober und die emsigen Aktivitäten, die sich im Umfeld von Schulen und Universitäten entwickelten, führten am 14. November zu einer nationalen Demonstration. Sie war ein lebendiger Ausdruck des Kampfes und der Aktivitäten, die die Bewegung dazu bringen könnte, wie ein einheitlicher Körper agieren und zu anderen gesellschaftlichen Bereichen, die sich im Kampf befinden, eine Brücke zu schlagen.

4.11.2008 Ezechiele

[1] Parole, die die ganze italienische Studentenbewegung erobert hat.

[2] Aus dem Antrag der wissenschaftlichen Fakultät der Universität Federico II in Neapel 29.10.2008.

[3] Eigentlich wurde der erste Teil der Kürzungen - die Abschaffung von Schulklassen, Dozenten und technischem Personal - von der Prodi-Regierung durchgesetzt.

[4] Aus einer Rede von Piero Calamandrei am 11. Februar 1950 zur Verteidigung einer nationalen Schule.

[5] Es gibt eine weitere politische Mystifizierung, die dazu tendiert, alles auf die Kürzungen in der Grundlagenforschung zu fokussieren. Dabei wird beklagt, dass unsere „klugen Köpfe“ dazu gezwungen werden, auszuwandern, wie es in der TV-Sendung von Michele Santoro dargestellt wurde; es lief darauf hinaus, dass die Angelegenheit einer ganzen Generation so hingestellt wird, als betreffe sie nur eine kleine Minderheit.

[6] Interview von Andrea Cangini mit Cossiga vom 23. Oktober 2008 mit dem Titel: „Man muss sie aufhalten, auch der Terrorismus fing in den Universitäten an.“ (aus der Zeitung Quotidiano nationale, man kann das ganze Interview lesen unter:

Geographisch:

- Italien [2]

Aktuelles und Laufendes:

- Studentenbewegung Italien [3]

- 2008 [4]

- Klassenkampf [5]

Erbe der kommunistischen Linke:

Das Wachstum in Asien: ein Ausdruck der Krise und der Dekadenz des Kapitalismus

- 22754 Aufrufe

Bislang hat sich der Kapitalismus als unfähig erwiesen, zwei Drittel der Menschheit an seiner Entwicklung teilnehmen zu lassen. Nach dem gewaltigen Wirtschaftswachstum in Indien und China - und insgesamt in Ostasien - wird lauthals verkündet, dass er nun dazu in der Lage sei, der Hälfte der Menschheit eine Entwicklung anzubieten. Und er wäre dazu um so mehr in der Lage, wenn man ihn von all seinen Fesseln befreien würde. So verkündet man, dass mit Löhnen und Arbeitsbedingungen auf dem Niveau Chinas im Westen ebenfalls Wachstumsraten von 10% pro Jahr erreicht werden könnten.

Die theoretische und ideologische Herausforderung ist also ziemlich groß: Spiegelt die Entwicklung in Ostasien eine Erneuerung des Kapitalismus wider, oder handelt es sich nur um eine einfache Schwankung in seinem normalen Krisenverlauf? Auf diese wesentliche Frage versuchen wir eine Antwort zu geben. Während wir auf die gesamte Entwicklung im asiatischen Subkontinent eingehen wollen, werden wir jedoch insbesondere den Fall Chinas behandeln, da er am bekanntesten ist und in den Medien am meisten behandelt wird.

Wir werden auf diese Herausforderungen und Fragen in den folgenden Kapiteln eingehen.

Einige Fragen an die revolutionäre Theorie aufgrund der Entwicklung des asiatischen Subkontinentes

1. Während 25 Jahren Wirtschaftswachstum und ‚Globalisierung'[1] (1980-2005), während dessen Europa sein Bruttoinlandprodukt (BIP) auf das 1,7-Fache vergrößerte, die USA ihres auf das 2,2-Fache, die Welt auf das 2,5-Fache, konnte Indien sein BIP auf das Vierfache, das sich entwickelnde Asien auf das Sechsfache, China seins auf das Zehnfache erhöhen. Chinas Entwicklung war also viermal schneller als der Weltdurchschnitt - und das, während die Welt in einer Wirtschaftskrise steckt. Das bedeutet, dass das Wachstum im ostasiatischen Subkontinent den fortgesetzten Fall des weltweiten BIP-pro-Kopf-Wachstums seit Ende der 1960er Jahre abgefedert hat: 1960: 3,7% (1960-69); 2,1% (1970-79); 1,3% (1980-89); 1,1% (1990-1999) und 0,9% (2000-2004)[2]. Die erste Frage, vor der wir stehen, ist folgende: Kann diese Region der Krise entweichen, in welcher der Rest der Weltwirtschaft steckt?

2. Die USA brauchten 50 Jahre zur Verdoppelung ihres Prokopfeinkommens von 1865 und dem 1. Weltkrieg (1914); China gelang dies doppelt so schnell, zudem noch im Zeitraum der Dekadenz und der Krise des Kapitalismus! Während 1952 noch 84% der Bevölkerung Chinas auf dem Land lebte, beträgt heute die Zahl der in der Industrie beschäftigten Arbeiter (170 Millionen) 40%; sie übersteigt damit die Zahl aller Arbeiter in der OECD (123 Millionen Beschäftigte in der Industrie)! Das Land wurde zur Werkstatt der Welt und die Beschäftigung im Dienstleistungsbereich steigt enorm schnell an. Die Umwälzung der Beschäftigungsstrukturen ist eine der schnellsten in der ganzen Geschichte des Kapitalismus gewesen.[3] So ist China mittlerweile zur viertgrößten Wirtschaft der Erde aufgestiegen, wenn man sein BIP in Dollars berechnet und China steht an zweiter Stelle bei Kaufkraftparität.[4] All diese Faktoren verlangen eine Antwort auf die Frage, ob es in diesem Land nicht eine wahre ursprüngliche Akkumulation und eine industrielle Revolution gibt wie die, welche im 18. und 19. Jahrhundert in den entwickelten Ländern stattgefunden hat. Anders ausgedrückt: gibt es einen Raum für das Auftauchen von neuen Kapitaleinheiten und neuen Ländern im Zeitalter der Dekadenz? Wäre gar ein Aufholprozess denkbar, wie in seiner aufsteigenden Phase? Wenn die gegenwärtigen Wachstumszahlen anhalten, würde China zu einer der größten Wirtschaftsmächte innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten werden. Dies war im 19. Jahrhundert auch den USA und Deutschland gelungen, als diese England und Frankreich ein- und überholten, obwohl diese erst später ‚gestartet' waren.

3. Das Wachstum des BIP Chinas ist ebenfalls das höchste, das jemals in der Geschichte des Kapitalismus registriert wurde: Während der letzten 25 Jahre ist es im Jahresdurchschnitt um 8-10% gewachsen, trotz weltweiter Krise. Das Wachstum Chinas übertrifft sogar noch die Wachstumsrekorde Japans in der Blütephase nach dem 2. Weltkrieg. Damals wuchs die Wirtschaft Japans um 8.2% zwischen 1950-1973 und die Koreas um 7.6% zwischen 1962-1990. Darüber hinaus ist der Wachstumsrhythmus Chinas im Augenblick größer und stabiler als der seiner schon industrialisierten Nachbarn (Südkorea, Taiwan, Hongkong). Gibt es also ein Wirtschaftswunder in China?

4. Zudem begnügt sich China nicht mehr damit, Grundstoffe zu produzieren und zu exportieren oder Waren wieder auszuführen, die in Chinas Fabriken mit Billiglöhnen veredelt wurden. Immer mehr produziert und exportiert China hochwertige Güter wie z.B. Elektronikware und Transportmittel. Kommt es somit in China zum Aufbau neuer Industriezentren wie in den NIL (Neu industrialisierten Ländern) (Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur)? Wird China es wie diese Länder schaffen, seine Exportabhängigkeit zu reduzieren und den Binnenmarkt zu entwickeln? Sind Indien und China nur Sternschnuppen, deren Licht irgendwann verlöschen wird, oder werden sie zu neuen global players auf Weltebene?

5. Die schnelle Herausbildung von großen Arbeiterkonzentrationen in Asien, von denen die meisten Beschäftigten noch sehr jung und unerfahren sind, wirft jedoch eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Entwicklung des Klassenkampfes und des Einflusses auf das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen auf Weltebene auf. Die Zunahme von Klassenkämpfen und das Auftauchen von politischen Minderheiten sind dafür eindeutige Zeichen.[5] Im Gegenzug werden die sehr niedrigen Löhne und die extrem prekären Beschäftigungsverhältnisse in Ostasien von der herrschenden Klasse der entwickelten Länder dazu benutzt, um die Beschäftigten mit Arbeitsplatzverlust (Verlagerung des Arbeitsplatzes usw.) und Lohnsenkungen und einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu erpressen.

Wir können nur auf all diese Fragen Antworten geben und die wahren Hintergründe, Widersprüche und Grenzen des Wachstums in Asien aufzeigen, wenn wir den ganzen Fragenkomplex in den weltweiten Kontext der Entwicklung des Kapitalismus auf historischer und internationaler Ebene einbetten. Nur indem man die gegenwärtige Entwicklung in Ostasien einerseits in den Zeitraum des Beginns der Dekadenzphase seit 1914 einordnet (dies werden wir im 1. Teil tun), und andererseits die internationale Krisenentwicklung seit Ende der 1950er Jahre berücksichtigt (dies geschieht im 2. Teil), kann man umfassend das Wachstum in Asien erklären (3. Teil). Diese Achsen werden wir in diesem Artikel aufgreifen.[6]

Teil 1

Ein für den dekadenten Kapitalismus typischer Verlauf

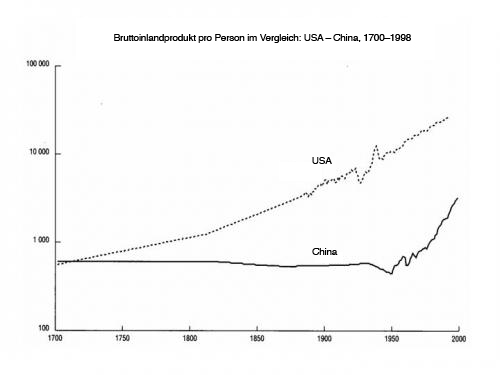

Der Werdegang Chinas, der geprägt wurde durch das Joch des Kolonialismus und seine nicht abgeschlossene, mehrfach abgewürgte bürgerliche Revolution, ist typisch für jene Länder, die während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus keine industrielle Revolution mehr durchführen konnten. Während China mit seinem BIP, das ein Drittel aller produzierten Güter der Welt umfasste, noch bis 1820 die erste Wirtschaftsmacht der Ende war, betrug das chinesische BIP 1950 nur noch 4.5% der Weltproduktion; d.h. ein Siebtel des vorherigen Wertes.

Grafik 1, Quelle Angus Maddison, Die Weltwirtschaft, OECD 2001: 45.

Die obige Statistik zeigt einen Rückgang des BIP Pro-Kopf in China von 8% während der gesamten aufsteigenden Phase des Kapitalismus. Es fiel von 600$ 1820 auf 552$ 1913. Dies verdeutlicht, dass eine richtige bürgerliche Revolution ausgeblieben ist, und dass das Land ständigen Konflikten zwischen Kriegsherren innerhalb einer geschwächten herrschenden Klasse ausgeliefert war, sowie unter dem furchtbaren Gewicht des kolonialen Jochs gelitten hat, der es nach der Niederlage im Opiumkrieg 1840 ausgesetzt wurde. Diese Niederlage stellte den Auftakt zu einer Reihe von demütigenden Verträgen dar, welche zur Aufteilung Chinas unter die Kolonialmächte führte. Derart geschwächt, war China schlecht gerüstet, um für die Bedingungen des einsetzenden Niedergangs des Kapitalismus gewappnet zu sein. Die relative Sättigung der Märkte und ihre Beherrschung durch die Großmächte, die während der gesamten Zeit des Niedergangs des Kapitalismus vorherrschen, haben China eine absolute Unterentwicklung während des größten Teils dieses Zeitraums aufgezwungen, da sein pro Kopf BIP zwischen 1913 (552$) und 1950 (439$) noch schneller zurückging (-20%).

All diese Fakten bestätigen vollauf die von der Kommunistischen Linken entwickelte Analyse, der zufolge es in der Dekadenz des Kapitalismus nicht mehr möglich ist, dass neue Länder und Mächte in einem Umfeld des global gesättigten Weltmarktes aufstreben[7]. Erst in den 1960er Jahren konnte China sein BIP wieder auf das Niveau von 1820 (600$) anheben. Danach stieg es beträchtlich an, aber erst während der letzten 30 Jahre ist das Wachstum förmlich explodiert und hat bislang in der Geschichte des Kapitalismus nie erreichte Werte erreicht[8]. Diese jüngste und außergewöhnliche Phase der Geschichte Chinas bedarf einer Erklärung, denn diese Phase scheint auf den ersten Blick viele Erkenntnisse über die Entwicklung des Kapitalismus zu widerlegen. Aber bevor wir die Wirklichkeit dieses gewaltigen Wachstums in Ostasien ergründen, müssen wir auf zwei andere Merkmale des dekadenten Kapitalismus eingehen, die von den Linkskommunisten aufgedeckt worden sind, und die den asiatischen Subkontinent stark geprägt haben: Die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus einerseits, und die Eingliederung eines jeden Landes in einen imperialistischen Block mit jeweiligem Führer andererseits. Auch auf dieser Ebene scheint die jüngste Entwicklung Chinas diesen Merkmalen zu widersprechen, da China auf internationaler Ebene eher als "Einzelkämpfer" auftritt. Darüber hinaus werden ständig Reformen verabschiedet und Deregulierungen getroffen, die eher dem Manchesterkapitalismus gleichen, so wie Marx ihn in ‚Das Kapital' oder Engels in "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" beschrieben haben. Wir wollen hier vorgreifend sagen, dass all dem nicht so ist. Einerseits werden all diese Reformen aufgrund staatlicher Initiativen und unter der strengen Kontrolle des Staates durchgeführt; andererseits hat die Implosion der beiden imperialistischen Blöcke, d.h. des US- und sowjetisch geführten, es nach 1989 ermöglicht, dass jedes Land eigenmächtig handelt. Wir wollen auf diese beiden Tatsachen näher eingehen, bevor wir den wirtschaftlichen Erfolg Ostasiens während des letzten Vierteljahrhunderts untersuchen.

Die allgemeine Infrastruktur des Staatskapitalismus im Zeitalter der Dekadenz

Wie wir 1974 in einer umfangreichen Untersuchung des Staatskapitalismus schrieben:

„Die Tendenz zur staatlichen Kontrolle ist der Ausdruck der permanenten Krise des Kapitalismus seit 1914. Es handelt sich um eine Art Anpassung des Systems, um in einem Zeitraum zu überleben, in welchem die wirtschaftliche Dynamik des Kapitalismus auf ihre historischen Grenzen stößt. Wenn die Widersprüche des Kapitalismus nur dazu führen können, dass die Welt durch eine Reihe von unvermeidbaren imperialistischen Rivalitäten und Kriegen erschüttert wird, ist der Staatskapitalismus der Ausdruck der Tendenz zur Autarkie, zur permanenten Kriegswirtschaft, der Bündelung der nationalen Kräfte, um das nationale Kapital zu schützen (...) Im Zeitalter des Niedergangs hat die permanente Krise aufgrund der relativen Sättigung der Märkte bestimmte Änderungen der Organisationsstruktur des Kapitalismus aufgezwungen (...) Weil es keine rein wirtschaftliche Lösung für diese Schwierigkeiten gibt, darf man es nicht zulassen, dass die Gesetze des Kapitalismus blind walten. Die Bourgeoisie versucht, deren Konsequenzen mit Hilfe des Staates zu beherrschen: Subventionen, Verstaatlichung von defizitären Bereichen, Kontrolle der Rohstoffe, Planung auf Landesebene, Eingriffe in die Wechselkurse usw." (Révolution Internationale, Alte Serie, Nr. 10, S. 13-14).

Diese Analyse ist nichts anderes als die Position, die die Kommunistische Internationale 1919 bezogen hatte: „Der nationale Staat, der der kapitalistischen Entwicklung einen mächtigen Impuls gegeben hat, ist für die Fortentwicklung der Produktivkräfte zu eng geworden" (Manifest der Komintern). Dieser Widerspruch zwischen den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und der Bremswirkung, die sie seitdem auf die Entwicklung der Produktivkräfte ausüben, ist die Ursache für die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus in der Niedergangsphase des Kapitalismus. Die erbarmungslose Konkurrenz auf einem mittlerweile global gesättigten und von den Großmächten kontrollierten Weltmarkt hat jeden Nationalstaat dazu gezwungen, für seine Interessen zu kämpfen, indem der Staat auf allen Ebenen eingreift: auf sozialer, politischer und ökonomischer. Im Allgemeinen spiegelt die Entwicklung des Staatskapitalismus in der Dekadenz den mittlerweile unüberwindbaren Widerspruch zwischen den immer mehr weltweiten Akkumulationsbedürfnissen des Kapitals und der engen nationalen Grundlage der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse: „Die Verstaatlichung des wirtschaftlichen Lebens, gegen welche sich der kapitalistische Liberalismus so sträubte, ist zur Tatsache geworden. Nur zum freien Wettbewerb, sondern auch zur Herrschaft der Trusts, Syndikate und anderer wirtschaftlicher Ungetüme, gibt es keine Rückkehr", hob das Manifest der Kommunistischen Internationale ebenso hervor.

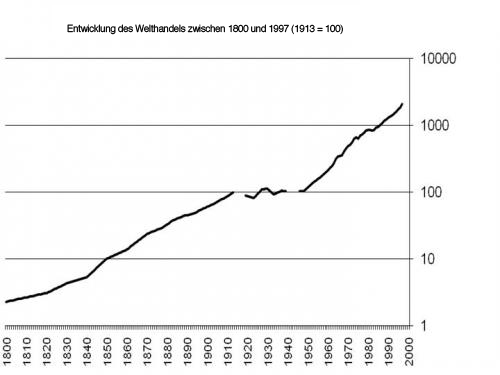

Diese Tendenzen, die nationalen Interessen des Staates in die Hände zu nehmen und sich auf den nationalen Rahmen zurückzuziehen, führten zu einer brutalen Stockung der Expansion und der Internationalisierung des Kapitals, welche die aufsteigende Phase geprägt hatten. So wuchs der Anteil der Exporte der entwickelten Länder in der aufsteigenden Phase ständig, bis er sich mehr als verdoppelte, denn von 5.5% 1830 war er 1914 auf 12.9% gestiegen (Tabelle 2). Dies verdeutlicht die frenetische Eroberung der Welt durch den Kapitalismus während der damaligen Phase.

Der Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase sollte jedoch einen brutalen Stopp des kapitalistischen Vordringens auf der Welt bewirken. Die Stagnation des Welthandels zwischen 1914-1950 (siehe Tabelle 2), der um die Hälfte sinkende Anteil der Exporte der entwickelten Ländern an der weltweiten Produktion (von 12.9% 1913 auf 6.2% 1938 - Tabelle 2), und die Tatsache, dass das Wachstum des Welthandels oft unter dem der Produktion lag, zeigen jeweils den relativ starken Rückgang im Rahmen des Nationalstaates während der Dekadenzphase. Selbst in den ‚fettesten' Jahren des Wirtschaftswunders, in denen es zu einem starken Anstieg des internationalen Handels bis in den 1970er Jahren kam, blieb der Anteil der Exporte der entwickelten Länder (10.2%) immer noch unter dem Niveau von 1914 (12.9%) und selbst unter dem Niveau, das 1860 (10.9% - siehe Tabelle 2[9]) erreicht worden war. Erst mit dem Einzug der "Globalisierung" Mitte der 1980er Jahre überstieg der Exportanteil das ein Jahrhundert zuvor erreichte Niveau. Diese gleiche, entgegen gesetzte Dynamik zwischen aufsteigender und niedergehender Phase des Kapitalismus findet man auch auf der Ebene der Investitionsströme zwischen den Ländern. Der Anteil der direkten Auslandsinvestitionen stieg 1914 auf einen Prozentsatz von 2% des Weltbruttoindustrieproduktes, während sie trotz einer deutlichen Zunahme in der Zeit der Globalisierung 1995 nur die Hälfte des früheren Wertes (1%!) erreichten. Das Gleiche trifft für die Auslandsdirektinvestitionen der entwickelten Länder zu. Während diese von 6.6% 1980 auf 11.5% 1995 anstiegen, lag dieser Prozentsatz immer noch nicht über dem von 1914 (zwischen 12-15%). Diese ökonomische Ausrichtung auf den nationalen Rahmen und der entwickelten Länder im Zeitalter der Dekadenz kann auch noch durch folgende Tatsache verdeutlicht werden. „Am Anfang des Ersten Weltkriegs wurden 55-65% der direkten Auslandsinvestitionen in der Dritten Welt getätigt und nur 25-35% wurden in den entwickelten Ländern vorgenommen. Ende der 1960er Jahre hatte sich dieses Verhältnis umgekehrt, da 1967 nur 31% der direkten Auslandsinvestitionen der entwickelten Länder des Westens in der Dritten Welt getätigt worden waren und 61% in den entwickelten Staaten des Westens. Und seitdem hat sich diese Tendenz nur noch verstärkt (...) Gegen 1980 stieg dieser Anteil auf 78% der direkten Auslandsinvestitionen in den entwickelten Ländern und 22% in der Dritten Welt. (...) Der Umfang gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt in den westlichen Industriestaaten betrug Mitte der 1990er Jahre zwischen 8.5% und 9%, gegen 3.5%-4% gegen 1913, d.h. mehr als das Doppelte"[10]

Während der aufsteigende Kapitalismus die Welt nach seinem Bild formte, indem immer mehr Staaten in seinen Bann gezogen wurden, sollte der Niedergang des Systems die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Höhepunktes des Systems "einfrieren".

„Dass es unmöglich geworden ist, neue, große kapitalistische Einheiten zur Entstehung zu verhelfen, drückt sich unter anderem in der Tatsache aus, dass die sechs größten Industrieländer bereits am Vorabend des Ersten Weltkriegs die führenden Wirtschaftsmächte, wenn auch in einer anderen Reihenfolge, gestellt hatten". (Der Kampf des Proletariats im aufsteigenden und dekadenten Kapitalismus, in Internationale Revue Nr. 23, S. 25) All dies verdeutlicht den spektakulären Rückzug auf den nationalen Rahmen, welcher die ganze Niedergangsphase des Kapitalismus mittels eines massiven Rückgriffs auf die Politik staatskapitalistischer Maßnahmen prägte.

Grafik 2, Quelle: Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press 1978 : 662

Tabelle 2

|

Exportquote der entwickelten westlichen Staaten (% des BIP) |

|

|

1830 |

5,5 |

|

1860 |

10,9 |

|

1890 |

11,7 |

|

1913 |

12,9 |

|

1929 |

9,8 |

|

1938 |

6,2 |

|

1950 |

8 |

|

1960 |

8,6 |

|

1970 |

10,2 |

|

1980 |

15,3 |

|

1990 |

14,8 |

|

1996 |

15,9 |

|

Philippe Norel, L'invention du marché, Seuil, 2003 : 431. |

Ganz Ostasien sollte von dieser umfangreichen Rückzugsbewegung auf den Rahmen des Nationalstaates erfasst werden. Nach dem 2. Weltkrieg lebte fast die Hälfte der Weltbevölkerung außerhalb des Weltmarktes; sie war durch die Bipolarisierung der Welt zwischen zwei geostrategischen Blöcken "eingepfercht". Dieser Zustand wurde erst im Laufe der 1980er Jahre beendet. Davon betroffen waren die Ostblockstaaten, Indien, mehrere Staaten in der Dritten Welt wie Kuba, Vietnam, Kambodscha, Algerien, Ägypten usw. Diese brutale Abschottung der Hälfte der Welt vom Weltmarkt ist eine klare Verdeutlichung der relativen Sättigung des Weltmarktes. Diese Sättigung zwingt jedes nationale Kapital, direkt die Verteidigung seiner Interessen auf nationaler Ebene zu übernehmen und sich der Politik der beiden Blockführer zu unterwerfen, um in der Hölle der Dekadenz zu überleben. Diese Zwangspolitik musste allerdings scheitern. Dieser ganze Zeitraum bedeutete nur ein sehr mäßiges Wachstum für China und Indien. Vor allem im Falle Indiens lag dieses Wachstum noch unter dem Afrikas.

Tabelle 3:

|

BIP pro Kopf (Indiz 100 = 1950) |

||

|

|

1950 |

1973 |

|

Japan |

100 |

594 |

|

Westeuropa |

100 |

251 |

|

USA |

100 |

243 |

|

Welt |

100 |

194 |

|

China |

100 |

191 |

|

Afrika |

100 |

160 |

|

Indien |

100 |

138 |

|

Quelle : : Angus Maddison, L'économie mondiale, annexe C, OCDE, 2001. |

Es stimmt, dass das Wachstum Chinas das Wachstum der gesamten Dritten Welt zwischen 1950-73 übertroffen hat; aber dennoch blieb das Wachstum in diesem Zeitraum unter dem weltweiten Durchschnitt. Es war geprägt von einer schrecklichen Ausbeutung der Bauern und Arbeiter, und es war erst möglich geworden durch die intensive Unterstützung des Ostblocks bis Anfang der 1960er Jahre sowie durch die Eingliederung in den amerikanischen Einflussbereich. Zudem wurde sie geschwächt durch zwei bedeutende Rückgänge während des genannten Zeitraums - während des "Großen Sprungs nach vorne" (1958-61) und der "Kulturrevolution" (1966-70), die zum Tod von Dutzenden Millionen Bauern und Arbeitern aufgrund schrecklicher Hungersnöte und materiellen Leidens führten. Dieses globale Scheitern der Autarkiepolitik des Staates wurde von uns schon vor einem viertel Jahrhundert festgestellt: "Die protektionistische Politik hat im 20. Jahrhundert völlig ausgedient. Sie bietet der Wirtschaft in den unterentwickelten Ländern keine Gelegenheit mehr zum Luftholen, sondern führt im Gegenteil zu ihrer Strangulierung" Internationale Revue; Nr. 23, S. 27, engl./franz./span. Ausgabe). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Staatskapitalismus keine Lösung für die Widersprüche des Kapitalismus darstellt, sondern nur ein Mittel, um Zeit zu gewinnen.

China in den jeweiligen Machtbereichen der beiden großen imperialistischen Blöcke

Da China der Konkurrenz des global gesättigten Weltmarktes, welcher von den Großmächten kontrolliert wurde, allein gegenüberstand, konnte China seine nationalen Interessen am besten vertreten, indem es sich zunächst bis Anfang der 1960er Jahre in den sowjetischen Block eingliederte, um dann später in den 1970er Jahren auf die amerikanische Seite zu wechseln. Seine Entwicklung fand auf einem Hintergrund statt, wo der Aufstieg neuer Mächte nicht mehr möglich war und diese ihre Verspätung nicht mehr aufholen konnten, wie das in der aufsteigenden Phase noch möglich gewesen war. Die Verteidigung nationalistischer Projekte der "Entwicklung" in der Dekadenz (das Projekt des Maoismus) war nur unter dieser Bedingung möglich. China bot sich dem meistbietendem in einer Zeit der bipolaren imperialistischen Blockkonfrontation in der Zeit des kalten Krieges (1945-89) an. Die Abschottung vom Weltmarkt, die Eingliederung in den sowjetischen Block und dessen massive Hilfe an China lieferten die Grundlagen für ein sicherlich sehr bescheidenes Wachstum - da es gerade unter dem Weltdurchschnitt lag - aber noch über dem Indiens und dem Rest der Dritten Welt. Tatsächlich hatte sich Indien nur teilweise vom Weltmarkt zurückgezogen. Es war gar eine Zeit lang als Führer der Blockfreien Staaten[11] aufgetreten und es musste dafür den Preis zahlen in Gestalt eines niedrigeren Wirtschaftswachstums als das Afrikas in der Zeit von 1950-73. Der Zusammenbruch der imperialistischen Blöcke nach dem Fall der Berliner Mauer (1989) und der fortgesetzte Verlust der US-Führungsrolle auf der Welt haben diesen Zwang zu einer internationalen Bipolarisierung überwunden, wodurch alle Staaten einen größeren Spielraum bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen erhalten haben.

Teil 2

Stellung und Entwicklung Ostasiens in der Geschichte der kapitalistischen Entwicklung

Die Scherenbewegung in Ostasien historisch betrachtet (1700-2006)

Nachdem wir die Entwicklung Ostasiens in den historischen Kontext der aufsteigenden und dekadenten Phase des Kapitalismus und in den Rahmen der Entwicklung des Staatskapitalismus und der Integration in die beiden imperialistischen Blöcke eingeordnet haben, müssen wir nun versuchen zu begreifen, warum diese Gegend der Erde die historische Tendenz zur Marginalisierung hat umkehren können. Die unten aufgeführte Tabelle zeigt, dass Indien und China 1820 mehr als die Hälfte der auf der Welt produzierten Güter (48.9%) umfassten, während ihr Anteil 1973 auf 7.7% abgefallen war. Das Gewicht der Geißel des Kolonialismus, schließlich der Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase, führten zu einem Rückgang des Anteils Indiens und Chinas am Weltbruttosozialprodukt um das sechsfache. Oder anders ausgedrückt, als Europa und die neuen Länder sich entwickelten, kam es in Indien und China zu einem relativen Rückgang. Heute beobachten wir genau das Gegenteil. Seitdem die entwickelten Länder in die Krise geraten sind, hat sich Ostasien weiter entwickelt, so dass sein Anteil an der Weltproduktion 2006 auf 20% angestiegen ist. Wir beobachten hier also eine deutliche Scherenbewegung über die Jahre betrachtet. Als die Industriestaaten sich mächtig entwickelten, war die Entwicklung in Asien relativ rückläufig, und seitdem sich die Krise dauerhaft in den entwickelten Ländern niedergelassen hat, hat Asien angefangen, einen Boom zu durchlaufen.

Tabelle 4

|

Anteil der verschiedenen Gebiete der Welt in Prozent am weltweiten Bruttoinlandsprodukt |

||||||||

|

|

1700 |

1820 |

1870 |

1913 |

1950 |

1973 |

1998 |

2001 |

|

Europa und die neuen Länder (*) |

22,7 |

25,5 |

43,8 |

55,2 |

56,9 |

51 |

45,7 |

44,9 |

|

Rest der Welt |

19,7 |

18,3 |

20,2 |

22,9 |

27,6 |

32,6 |

24,8 |

(°) |

|

Asien |

57,6 |

56,2 |

36,0 |

21,9 |

15,5 |

16,4 |

29,5 |

|

|

Indien |

24,4 |

16,0 |

12,2 |

7,6 |

4,2 |

3,1 |

5,0 |

5,4 |

|

China |

22,3 |

32,9 |

17,2 |

8,9 |

4,5 |

4,6 |

11,5 |

12,3 |

|

Rest Asiens |

10,9 |

7,3 |

6,6 |

5,4 |

6,8 |

8,7 |

13,0 |

(°) |

|

(*) Neuen Länder = USA, Kanada, Australien, Neuseeland (°) = 37,4 : Rest der Welt und Rest Asiens |

||||||||

|

Quelle : Angus Maddison, L'économie mondiale, OCDE, 2001 : 280 |

Die Entwicklung Asiens nach dem 2. Weltkrieg

Diese Scherenbewegung wird auch anhand der Entwicklung der Wachstumszahlen in China im Vergleich zum Rest der Welt nach dem 2. Weltkrieg deutlich. Die Tabellen 3 (siehe oben) und 5 (siehe unten) zeigen, während in den entwickelten Ländern ein fortgesetztes Wachstums registriert wird, hinkten Indien und China hinterher: zwischen 1950 und 1973 erzielte Europa doppelt so hohe Werte wie Indien, Japans Wachstum war dreimal so hoch wie das Chinas und viermal so hoch wie das Indiens. Das Wachstum Indiens und Chinas lag unter dem Weltdurchschnitt. Aber danach trat genau das Gegenteil ein: zwischen 1978 und 2002 war der Jahresdurchschnitt des BIP Wachstums Chinas (pro Kopf) viermal so hoch (5.9%) wie der Weltdurchschnitt (1.4%) und Indien vervierfachte sein BIP, während dieses sich weltweit zwischen 1980 - 2005 nur um das 2.5-fache erhöhte.

Tabelle 5

|

Durchschnittliche Jahreswachstumsraten des BIP (pro Kopf) in %: |

||

|

|

1952-1978 |

1978-2002 |

|

China (bereinigte Zahlen) |

2,3 |

5,9 |

|

Welt |

2,6 |

1,4 |

|

Quelle : F. Lemoine, L'économie chinoise, La Découverte : 62. |

Erst als die zentralen Länder des Kapitalismus in die Krise gerieten, erlebten China und Indien ihren Aufschwung. Warum? Wie kann man diese Schwerenbewegung erklären? Warum kam es zu einem Wachstumsschub in Ostasien, während der Rest der Welt in die Krise abrutschte? Warum diese Kehrtwende? Wie konnte es in Ostasien zu dem starken Aufstieg kommen, während die Wirtschaftskrise sich international weiter ausdehnte. Wir werden versuchen darauf zu antworten.

Das Wiederauftauchen der Wirtschaftskrise offenbart das Scheitern all der nach dem 2. Weltkrieg eingesetzten Hilfsmittel

Als die Wirtschaftskrise Ende der 1960er Jahre wieder auftauchte, wurden all die Wachstumsmodelle, welche nach dem 2. Weltkrieg aufgeblüht waren, beiseite gefegt: das stalinistische Modell im Osten, das Keynessche Modell im Westen und das nationalistisch-militaristische Modell in der 3. Welt. Dadurch wurden die jeweiligen Ansprüche, sich als eine Lösung gegenüber den unüberwindbaren Widersprüchen des Kapitalismus zu preisen, zunichte gemacht. Die Zuspitzung derselben während der 1970er Jahre offenbarte das Scheitern der neo-keynesianischen Rezepte in allen Ländern der OECD, sie führte zum Zusammenbruch des Ostblocks während des nachfolgenden Jahrzehnts und zeigte die Machtlosigkeit all der "Alternativen" der 3. Welt (Algerien, Vietnam, Kambodscha, Iran, Kuba usw.). All diese Modelle, die während der "fetten" Jahre des Wirtschaftswunders viele Illusionen geschaffen hatten, sind später durch die darauf folgenden Rezessionen zusammengebrochen - dadurch wurde erkennbar, dass sie keineswegs eine Überwindung der inneren Widersprüche des Kapitalismus ermöglichen.

Die Konsequenzen und Reaktionen gegenüber dem Scheitern all dieser Formen waren ganz unterschiedlich. Von 1979-80 an vollzogen die westlichen Staaten eine Umkehr hin zu einem deregulierten Staatskapitalismus (der "neoliberalen" Wende, wie sie von den Medien und der Extremen Linke genannt wird). Aber weil sie durch einen ridigen Staatskapitalismus stalinistischer Art regiert wurden, sollten die Ländern Osteuropas erst nach dem Zusammenbruch des Ostblocks einen ähnlichen Weg antreten. Und es war auch der starke Druck durch die Wirtschaftskrise, welcher verschiedene Länder und Modelle in der 3. Welt dazu trieb, immer mehr in eine endlose Spirale der Barbarei hineinzurutschen (Algerien, Iran, Afghanistan, Sudan usw.), oder einfach in den Bankrott zu geraten (Argentinien, eine Vielzahl afrikanischer Staaten usw.), oder sie standen vor solch großen Schwierigkeiten, dass sie ihre Ansprüche, als Erfolgsmodelle aufzutreten, (die asiatischen Tiger und Drachen) herunterschrauben mussten. Dagegen gelang es einigen Ländern Ostasiens wie China und Vietnam, oder Indien Reformen durchzuführen, welche sie dem Weltmarkt zuführten und während der 1980er Jahre in den internationalen Akkumulationszyklus eingliederten.

Diese verschiedenen Reaktionen führten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wir wollen hier nur auf die westlichen Länder und Ostasien eingehen. Genau wie die Krise zunächst in den Industriezentren auftauchte, um anschließend auf die Länder der Peripherie überzuschwappen, sollte die wirtschaftliche Kehrtwende, die Anfang der 1980er Jahre in den entwickelten Ländern eintrat, die Stellung der Länder des ostasiatischen Subkontinentes im internationalen Akkumulationszyklus bestimmen.

Der Einzug des deregulierten Staatskapitalismus und einer pervertierten Globalisierung

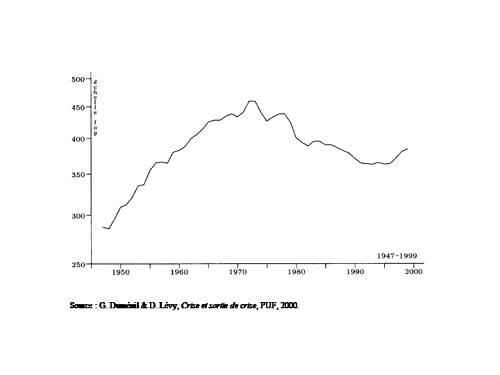

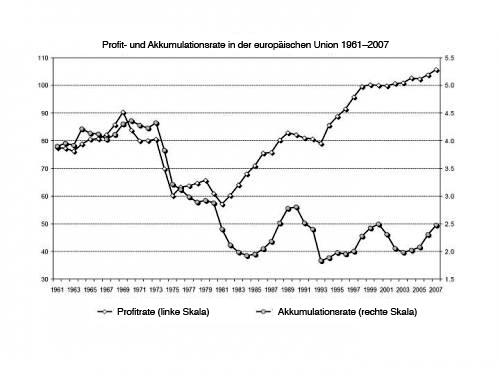

All diesen neokeynesianischen Wiederankurbelungsmaßnahmen, welche während der 1970er Jahre angewandt wurden, gelang es nicht, eine zwischen den 1960er und 1980er Jahren um auf die Hälfte gesunkene Profitrate (siehe Tabelle unten)[12] zu erhöhen. Dieses ununterbrochene Abfallen der Rentabilität des Kapitals trieb eine Reihe von Betrieben an den Rand des Bankrotts. Die Staaten, welche sich zur Stützung ihrer Wirtschaft stark verschuldet hatten, standen praktisch vor der Zahlungsunfähigkeit. Dieser quasi-Bankrott Ende der 1970er Jahre war der Hauptgrund für den Wechsel zum deregulierten Staatskapitalismus - die pervertierte Globalisierung war die dazugehörige Begleiterscheinung. Die Hauptstoßrichtung dieser neuen Politik bestand in einem massiven und frontalen Angriff gegen die Arbeiterklasse mit dem Ziel der Wiederherstellung der Rentabilität des Kapitals. Zu Beginn der 1980er Jahre leitete die herrschende Klasse eine Reihe von massiven Angriffen gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse ein. Viele neokeynesianischen Rezepte wurden fallen gelassen. Die Arbeitskraft musste nunmehr international direkt miteinander durch Arbeitsplatzverlagerungen konkurrieren. Überall hielt international die Konkurrenz mit ihrer Deregulierung Einzug. Dieser massive gesellschaftliche Rückschritt ermöglichte eine spektakuläre Wiederherstellung der Profitraten auf einer Höhe, die heute sogar höher liegen als während des Wirtschaftswunders (siehe Tabelle 6 unten).

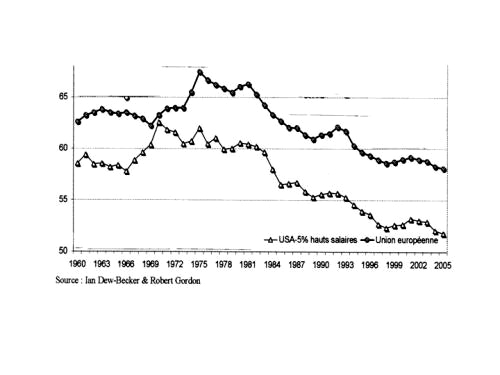

Die Grafik 3 weiter unten veranschaulicht diese gnadenlose Deregulierungspolitik. Mit ihrer Hilfe konnte die Bourgeoisie schon den Anteil der Lohnmasse am Bruttosozialprodukt international auf +/-10% senken. Diese Senkung ist nichts Anderes als die Umsetzung der spontanen Tendenz zur Erhöhung des Mehrwerts oder des Ausbeutungsgrades der Arbeiterklasse[13]. Diese Grafik zeigt uns auch die Stabilität der Mehrwertrate während der Zeit vor den 1970er Jahren. Diese Stabilität, die mit großen Produktivitätsfortschritten einherging, lieferte die Grundlagen für die Erfolge des Wirtschaftswunders. Diese Rate sank gar während der 1970er Jahre infolge des Drucks durch den Klassenkampf ab, welcher Ende der 1960er Jahre wieder massiv seinen Einzug hielt:

Grafik 3. Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt: USA und die Europäische Union 1960-2005.

Diese Senkung des Lohnanteils der Arbeiterklasse am Gesamtprodukt war in Wirklichkeit oft stärker als durch die Grafik deutlich wird, da diese Grafik alle Kategorien von Beschäftigten umfasst, auch beinhaltet die Grafik die Löhne, die sich die Bourgeoisie selber auszahlt[14]. Nachdem er zur Zeit des Wirtschaftswunders gesunken war, vergrößerte sich die Bandbreite der Einkommen. Der Rückgang des Lohnanteils war noch umfangreicher bei den Beschäftigten. Die Statistiken mit Unterscheidung der sozialen Kategorien belegen nämlich, dass für viele Beschäftigte - zumindest für die Qualifizierten - dieser Rückgang noch viel größeren Ausmaß war, da ihre Löhne auf das Niveau der 1960er Jahre sanken, wie dies schon in den USA bei den in der Produktion Beschäftigten der Fall war (Wochenverdienst). Während sich ihre Reallöhne zwischen 1945-1972 nahezu verdoppelt hatten, sind sie danach wieder auf das Niveau von 1960 gesunken.

Grafik 4 - Wochenverdienst eines in der Produktion Beschäftigten (Dollarwerte von 1990): USA

Seit einem Vierteljahrhundert hat sich eine massive und breite Bewegung der absoluten Verarmung der Arbeiterklasse auf der ganzen Welt durchgesetzt. Der durchschnittliche Verlust des relativen Anteils am BIP betrug ca. +/-15-20%. Dies ist ein beträchtliches Ausmaß - zu dem auch noch die tiefgreifende Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinzugefügt werden muss. Wie Trotzki auf dem 3. Kongress der Kommunistischen Internationale sagte: SEQ CHAPTER \h \r 1"Die Theorie der Pauperisierung der Massen wurde unter den misstrauischen Pfiffen der Eunuchen, die die Tribünen der bürgerlichen Universitäten bevölkern und den Mandarinen des opportunistischen Sozialismus, begraben geglaubt. Jetzt zeigt sich nicht nur die soziale, sondern auch noch eine physiologische und biologische Pauperisierung, in ihrer ganzen Schrecklichkeit." (Eigene Übersetzung aus dem französischen)

Mit anderen Worten: die Konzessionen des Keynesschen Staatskapitalismus während des Wirtschaftswunders - die Reallöhne verdreifachten sich im Durchschnitt zwischen 1945-1980 - werden vom deregulierten Staatskapitalismus wieder zunichte gemacht. Abgesehen von diesem zeitlich begrenzten Zeitraum nach dem 2. Weltkrieg wird dadurch die Analyse der Kommunistischen Internationale und der Kommunistischen Linken vollauf bestätigt, denen zufolge in der Niedergangsphase des Systems keine wirklichen, vor allem dauerhaften Reformen mehr möglich sind.

Diese massive Senkung der Löhne führte zu zweierlei Konsequenzen. Einerseits konnte dadurch die Mehrwertrate gesteigert, damit wieder eine beträchtliche Profitrate sichergestellt werden. Diese hat nunmehr wieder das Niveau aus der Zeit des Wirtschaftswunders erreicht und dieses sogar übertroffen (siehe Grafik Nr. 6). Indem die Kaufkraft um +/-10 à 20% drastisch gesenkt wurde, sank das Volumen der aufnahmefähigen Märkte weltweit entsprechend. Damit sind direkt verbunden die schwerwiegende Zuspitzung der Überproduktionskrise auf internationaler Ebene und der Rückgang der Akkumulationsrate (das Wachstum des fixen Kapitals) auf ein historisch sehr niedriges Niveau (siehe Grafik 6). Diese doppelte Bewegung mit dem Ziel der Rentabilitätserhöhung zur Wiederherstellung der Profitrate, sowie die Notwendigkeit, neue Märkte für die Aufnahme von Waren zu finden, liegt an der Wurzel des Phänomens der Globalisierung, das in den 1980er Jahren auftauchte. Diese Globalisierung ist nicht zurückzuführen, wie uns die Vertreter der Extremen Linken und die anderen Globalisierungsgegner glauben machenwollen, auf die Dominierung durch das (bösartige) unproduktive Finanzkapital über das (gute) produktive industrielle Kapital. Einige Vertreter der Extremen Linken verlangen, das Finanzkapital müsse abgeschafft werden (oft berufen sie sich dabei unberechtigterweise auf Lenins "Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus"), andere verlangen die Besteuerung (Tobinsteuer) oder die Regulierung, je nach Antiglobalisierungscouleur oder linkssozialdemokratischer Orientierung usw.

Die historische Bedeutung der Globalisierung heute

Die ganze Literatur zur Globalisierung, ob aus linker oder rechter, aus Antiglobalisierungs- oder linksextremer Feder, stellt die Globalisierung als eine Wiederauflage der Eroberung der Welt durch kapitalistische Warenbeziehungen dar. Sehr oft stößt man dabei sogar auf berühmte Stellen aus dem Kommunistischen Manifest, wo Marx die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie und die Ausdehnung des Kapitalismus auf den ganzen Planeten beschrieb. Sie wird als ein umfassender Vorläufer der Herrschaft und der Herstellung der Warenbeziehung über alle Aspekte des Lebens durch kapitalistische Verhältnisse bezeichnet. Man behauptet sogar, dass es sich um die zweite Globalisierung nach der von 1875-1914 handele.

Gemäß dieser Darstellung der gegenwärtigen Globalisierung wäre der ganze Zeitraum seit dem 1. Weltkrieg bis zu den 1980er Jahren nur eine Zwischenphase isolationistischer (1914-45) oder regulierter Art (1945-1980). Während dieser Zeit hätte eine Sozialpolitik zugunsten der Arbeiterklasse (so die Vertreter der Extremen Linken) betrieben werden können, oder in dieser Zeit sei der Kapitalismus daran gehindert worden, sich grenzenlos zu entfalten (die liberale Variante). Kommen wir auf diese "glücklichen Tage" aus der Sicht der Ersten zurück oder derjenigen, die fordern "deregulieren" und "liberalisieren" wir so stark wie möglich, wie es die Letztgenannten wollen. Die Liberalen meinen, wenn man dem Markt seine ganze "Freiheit" und sein "Handlungsvermögen" ließe, würden überall auf der Welt gleich hohe Wachstumszahlen erzielt wie in China. Indem man die Arbeitsbedingungen und Löhne auf dem Niveau der Arbeiter Chinas akzeptiert, würde die Tür zu einem Paradies fulminanten Wachstums aufgestoßen! Nichts ist aber irreführender. Sowohl die linksextreme wie auch die liberale Darstellung täuschen darüber hinweg, dass die gegenwärtigen Wurzeln der Globalisierung nicht vergleichbar sind mit der Dynamik der Internationalisierung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert:

1) Die erste Globalisierung (1880-1914) entsprach der Bildung des Weltmarktes und dem tiefen Eindringen der kapitalistischen Warenbeziehungen auf der ganzen Welt. Sie spiegelte die geographische Ausdehnung des Kapitalismus und seiner Herrschaft auf dem ganzen Planeten wider; durch die Lohn-und Nachfragesteigerungen weltweit wurde das Akkumulationsniveau angehoben Während die Dynamik des Kapitalismus im 19. Jahrhundert in eine nach oben gerichtete Spirale mündete, ist die gegenwärtige Globalisierung nur ein Phase der Entwicklung des Kapitalismus, dessen Akkumulations- und Wachstumsraten weltweit absinken. Die Lohnmasse und die kaufkraftfähige Nachfrage gingen zurück. Heute dagegen sind die Globalisierung und die grenzenlose Deregulierung nur Mittel, um den zerstörerischen Auswirkungen der historischen Krise des Kapitalismus entgegenzutreten. Die 'neoliberale' Politik der Globalisierung und Deregulierung sind eine von unzähligen Versuchen, das Scheitern früherer Mittel - Keynesianismus und Neokeynesianismus- auszugleichen. Heute befinden wir uns nicht in der Phase des triumphierenden Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, sondern seit den 1970er Jahren stecken wir in der Phase der langsamen Agonie.

Dass das neue Ende des Akkumulationskreislaufs, der seit Ende der 1980er Jahre weltweit Einzug gehalten hat, durch eine örtlich beschränkte Entwicklung des asiatischen Subkontinentes geprägt ist, ändert nichts an dieser Charakterisierung der pervertierten Globalisierung, denn diese Entwicklung umfasst nur einen kleinen Teil der Erde. Sie ist nur möglich für eine kurze Zeit und entspricht in Wirklichkeit einem weit reichenden und massiven sozialen Rückschritt auf internationaler Ebene.

2) Während die erste Globalisierung der weltweiten Eroberung und dem Eindringen kapitalistischer Produktionsverhältnisse entsprach, und dabei immer mehr neue Nationen in diese Warenverhältnisse eingezogen wurden und die Vorherrschaft der alten Kolonialmächte noch verstärkt wurde, beschränkt sich diese heute hauptsächlich auf den südasiatischen Kontinent und lässt die Wirtschaft der entwickelten Länder und des Restes der Dritten Welt immer zerbrechlicher werden und gefährdet diese gar. Während die erste Globalisierung die geographische Ausdehnung und die Vertiefung der kapitalistischen Verhältnisse bedeutete, ist diese heute nur eine Schwankung des allgemeinen Prozesses der weltweiten Zuspitzung der Krise. Die Entwicklung beschränkt sich auf einen Teil der Welt- Ostasien- , während sich die Lage in anderen Teilen verschlechtert. Zudem kann dieser kurze Zeitraum der auf einige Gebiete beschränkten Entwicklung des asiatischen Subkontinentes nur solange dauern, wie die Rahmenbedingungen dafür bestehen. Aber diese Zeit läuft ab (siehe unten und die folgenden Teile dieses Artikels).

3) Während die erste Globalisierung mit einer allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse einherging, sich dabei die Reallöhne verdoppelten, bewirkt die gegenwärtige Globalisierung eine massive gesellschaftliche Regression: Druck zur Senkung der Löhne, absolute Verarmung von Dutzenden Millionen von Proletariern, massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, schwindelerregende Verschärfung des Ausbeutungsgrades usw. Während die erste Globalisierung einen Fortschritt für die Menschheit mit sich brachte, verbreitet die gegenwärtige Globalisierung die Barbarei auf Weltebene.

4) Während die erste Globalisierung eine Integration von immer mehr Arbeitern in die Lohnarbeitsverhältnisse der Produktion bedeutete, zerstört die gegenwärtige Globalisierung - auch wenn durch sie ein junges und unerfahrenes Proletariat in der Peripherie entsteht, die Arbeitsplätze und wälzt die Sozialstruktur der Länder um, in denen die erfahrensten Teile der Weltarbeiterklasse leben. Während die erste Globalisierung dazu neigte, die Bedingungen und das Gefühl der Solidarität zu vereinigen, verschärft die gegenwärtige Globalisierung die Konkurrenz und des "jeder für sich" im Rahmen des allgemeinen Zerfalls der gesellschaftlichen Beziehungen.

Aus all diesen Gründen ist es völlig falsch die gegenwärtige Globalisierung als eine Neuauflage des Zeitraums der aufsteigenden Phase des Kapitalismus zu bezeichnen, und zu diesem Zweck die berühmten Passagen des Kommunistischen Manifestes zu zitieren, in denen Marx die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie zum damaligen Zeitraum beschrieb. Heute gehört der Kapitalismus auf den Misthaufen der Geschichte. Das 20. Jahrhundert war das barbarischste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte. Seine Produktionsverhältnisse ermöglichen heute keinen Fortschritt mehr für die Menschheit, sondern treiben diese in eine immer größere Barbarei und erhöhen die Gefahr einer weltweiten Zerstörung der Umwelt. Die Bourgeoisie war eine fortschrittliche Klasse, welche im 19. Jahrhundert die Produktionsverhältnisse vorantrieb. Sie ist heute eine historisch überholte Klasse, welche den Planeten zerstört und nur noch Misere verbreitet, so dass die ganze Zukunft der Menschheit selbst in Frage gestellt wird. Deshalb darf man eigentlich nicht von Globalisierung reden, sondern von einer pervertieren Globalisierung.

Die politische Bedeutung der Deregulierung und der Globalisierung

Alle Medien und linken Kritiker der Globalisierung bezeichnen die neue Politik der Deregulierung und der Liberalisierung, welche von der Bourgeoisie seit den 1980er Jahren betrieben wird, als "neoliberale" Globalisierung. Diese Bezeichnungen werden ideologisch zu einem völlig verschleiernden Zweck eingesetzt. Einerseits wurde die sogenannte 'neoliberale' Deregulierung aufgrund einer Initiative und unter der Kontrolle des Staates eingeführt. Dies bedeutet bei weitem nicht, dass der 'Staat schwach' ist und die Regulierung nur durch den Markt erfolgte. Andererseits hat die heutige Globalisierung, wie wir weiter oben gesehen haben, nichts mit dem zu tun, was Marx in seinen Werken beschrieben hat. Sie spiegelt eine Etappe der Zuspitzung der Krise auf internationaler Ebene wider - und stellt keinesfalls eine wirkliche schrittweise Ausdehnung des Kapitalismus dar, wie dies in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus im 19. Jahrhundert der Fall war; in Wirklichkeit handelt es sich um eine pervertierte Globalisierung. Dies schließt jedoch keineswegs aus, dass die Warenbeziehungen und die Lohnarbeit sich punktuell und örtlich begrenzt entwickeln (wie in Ostasien zum Beispiel), sondern der grundlegende Unterschied besteht darin, dass dieser Prozess in einem völlig unterschiedlichen Rahmen stattfand als jener während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus.

Diese beiden Arten Politik (deregulierter Staatskapitalismus und die pervertierte Globalisierung) bringen keineswegs eine Erneuerung des Kapitalismus und auch nicht die Einführung eines neuen "Finanzkapitalismus" zum Ausdruck, wie uns die vulgären Linken und die Antiglobalisierungsbewegung weismachen wollen. Sie spiegeln vor allem die Zuspitzung der Weltwirtschaftskrise wider, da sie das Scheitern all der bislang benutzten klassischen staatskapitalistischen Maßnahmen verdeutlichen. Und die ständigen Aufrufe von gewissen Teilen der Bourgeoisie zur Erweiterung und Generalisierung dieser Politik belegen auch nichts Anderes als ein Scheitern dieser Politik. Zudem hat ein mehr als ein Viertel Jahrhundert deregularisierter und weltweit handelnder Kapitalismus die Wirtschaftskrise international nicht überwinden können. Nachdem diese Politik angewandt wurde, ist das pro-Kopf BIP seit Jahrzehnten gesunken; auch wenn es in bestimmten Regionen vorübergehend angestiegen ist (wie in Ostasien) und ein spektakuläres Wachstum stattgefunden hat.

Der Einzug des deregulierten Staatskapitalismus und die pervertierte Globalisierung sind ein klarer Ausdruck der Dekadenz des Kapitalismus

Die andauernde Krise und der fortdauernde Fall der Profitrate in den 1970er Jahren haben die Rentabilität des Kapitals und der Unternehmen angeschlagen. Ende der 1970er Jahre mussten diese sich sehr stark verschulden. Viele von ihnen standen am Rande des Bankrotts. Zusammen mit dem Scheitern der neo-keynesianischen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft erzwang dieser Bankrott die Aufgabe der keynesianischen Rezepte zugunsten eines deregulierten Staatskapitalismus und einer pervertierten Globalisierung, deren Hauptziele in der Wiederherstellung der Profitrate, der Rentabilität der Unternehmen und der Öffnung der Märkte für den Weltmarkt liegen. Diese Umorientierung der Wirtschaftspolitik der Bourgeoisie stellte also vor allem eine Stufe der Zuspitzung der Krise auf internationaler Ebene dar. Sie bedeutete keineswegs eine neue Blütephase, die von der sogenannten "neuen Wirtschaft" getragen wurde, wie uns ständig die Medienpropaganda eintrichtern will. Die Krise hatte solche Ausmaße angenommen, dass die herrschende Klasse keine andere Möglichkeit hatte, als auf die "liberaleren" Maßnahmen zurückzugreifen, während diese die Krise und die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Wirklichkeit nur noch weiter verschärft haben. 27 Jahre deregulierter Staatskapitalismus und die Globalisierung haben gar nichts gelöst, sondern tatsächlich die Wirtschaftskrise noch weiter zugespitzt.

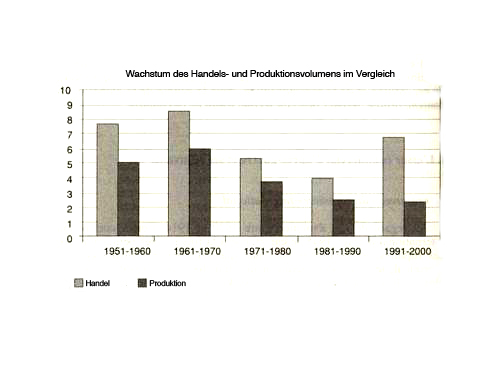

Die beiden Hauptstützen der pervertierten Globalisierung, welche mit der Einführung des deregulierten Staatskapitalismus seit 1980 verbunden sind, stützten sich zum einen auf die frenetische Suche nach Standorten mit geringen Lohnkosten, um entsprechende Profitraten der Betriebe (Lieferanten usw. eingeschlossen) aufzutreiben. Andererseits suchte man unaufhörlich eine Nachfrage aus dem Ausland, um den massiven Einbruch der Binnennachfrage nach den Sparmaßnahmen mit dem Ziel der Wiederherstellung der Profitraten auszugleichen. Von dieser Politik profitierte direkt Ostasien, das sich auf diese Entwicklung entsprechend einstellte. Anstatt zur Erhöhung des internationalen Wirtschaftswachstums beizutragen, hat das sehr spektakuläre Wachstum in Ostasien zum Rückgang der Endnachfrage durch die Senkung der Lohnmasse auf Weltebene beigetragen. Deshalb haben diese beiden Formen der Politik wesentlich zur Zuspitzung der internationalen Krise des Kapitalismus geführt. Dies wird sehr deutlich anhand der unten folgenden Grafik, welche eine logische und konstante Parallele zwischen der Entwicklung der Produktion und dem Welthandel seit dem 2. Weltkrieg aufzeigt, mit Ausnahme des Zeitraums seit den 1990er Jahren, als zum ersten Mal seit 60 Jahren eine Abweichung auftauchte zwischen einem Welthandel, der an Geschwindigkeit gewann, und einer schlapp bleibenden Produktion:

Grafik 5. Quelle: Die Erfindung des Marktes, Philippe Norel, Seuil, 2004, S.430.

Der Handel mit der Dritten Welt, welcher während des Wirtschaftswunders um mehr als die Hälfte gesunken war, stieg ab den 1990er Jahren infolge der Globalisierung wieder an. Aber davon profitierten nur einige Länder der Dritten Welt, d.h. genau diejenigen, welche sich seitdem zu den "Werkstätten" der Welt für Waren entwickelt haben, die mit Billiglöhnen hergestellt wurden[15]. Dass die Zunahme des Welthandels und der Exporte seit den 1980er Jahren nicht mit einem Anstieg des Wirtschaftswachstums einhergingen, belegt das, was wir vorhin aufgezeigt haben. Im Gegensatz zur ersten Globalisierung im 19. Jahrhundert, welche die Produktion und die Lohnmasse erweiterten, wird die heutige Globalisierung in dem Sinne pervertiert, da diese zu einem Schrumpfen der Lohnmasse führt und auch die Grundlagen der Akkumulation auf Weltebene begrenzt. Die gegenwärtige "Globalisierung" bedeutet letzten Endes nichts Anderes als ein gnadenloser Kampf zur Kürzung der Produktionskosten mittels einer massiven Reduzierung der Reallöhne. Sie offenbart, dass der Kapitalismus der Menschheit außer Verarmung und wachsender Barbarei nichts mehr anzubieten hat. Die sogenannte 'neoliberale Globalisierung' hat also nichts zu tun mit einer Rückkehr zur Eroberung der Welt durch einen triumphierenden Kapitalismus wie im 19. Jahrhundert, sondern sie bringt vor allem das Scheitern all der Hilfsmittel zum Ausdruck, um eine Wirtschaftkrise zu bekämpfen, die langsam aber unaufhörlich den Kapitalismus in den Abgrund führt.

Teil 3

Ostasien im weltweiten Akkumulationszyklus

Eine doppelte Bewegung ermöglichte somit Ostasien, sich von Beginn der 1990er Jahre an zu seinen Gunsten in den weltweiten Akkumulationszyklus einzubringen. Einerseits die Wirtschaftskrise, welche Indien und China zwang, ihre jeweiligen Modelle des stalinistischen und nationalistischen Staatskapitalismus fallen zu lassen; andererseits hat die Globalisierung Ostasien die Möglichkeit geboten, sich in den Weltmarkt einzugliedern, indem dort seitens der entwickelten Länder Investitionen getätigt und Arbeitsplätze verlagert wurden, um billige Arbeitskräfte für ihre Produktion aufzutreiben. Diese beiden Tendenzen erklären die Scherenbewegung, eines auf Weltebene rückläufigen, aber im asiatischen Subkontinent stark steigenden Wachstums.

Die Zuspitzung der Wirtschaftskrise ist somit die Ursache für diesen Abschluss des weltweiten Akkumulationszyklus, welcher Ostasien die Eingliederung als Werkstätte der Welt erlaubte. Dies geschah, indem dort Investitionen getätigt, Produktionsstätten und Zuliefererbetriebe aus den entwickelteren Ländern verlagert wurden, welche nur billige Arbeitskräfte suchten, indem die zu Billigstlöhnen produzierten Konsumgüter wieder exportiert wurden, und indem schließlich hochwertige, in Asien veredelte Waren sowie auch Luxusgüter an die neuen Reichen in Asien verkauft wurden, welche in den entwickelten Ländern hergestellt wurden.

Das Wachstum in Ostasien spiegelt keine Erneuerung des Kapitalismus sondern seine Krise wider

Das Scheitern der neokeynesianischen Maßnahmen während der 1970er Jahre in den zentralen Ländern stellte somit eine bedeutende Stufe der Zuspitzung der Wirtschaftskrise auf internationaler Ebene dar. Dieses Scheitern war die Ursache für die Aufgabe des keynesianischen Staatskapitalismus zugunsten einer mehr deregulierten Variante, deren wesentliche Achse in einem massiven und frontalen Angriff gegen die Arbeiterklasse mit dem Ziel bestand, eine seit Ende der 1960 Jahre um die Hälfte gesunkene Profitrate (siehe Grafik 6) wiederherzustellen. Dieser massive gesellschaftliche Rückschritt nahm vor allem die Form einer systematischen Politik der Verstärkung der weltweiten Konkurrenzverhältnisse unter den Lohnabhängigen an. Indem sie in die neue internationale Arbeits- und Lohnteilung eingegliedert wurden, konnten Indien und China daraus einen großen Nutzen ziehen. Während das Kapital die Entwicklungsländer in der Zeit des Wirtschaftswunders fast total vernachlässigte, wird heute massiv (fast ein Drittel) in diesen Ländern investiert. Dabei fließen die Investitionen hauptsächlich in einige asiatische Länder. Dadurch sind Indien und China zu einer Plattform für die Herstellung und den Neuexport von Waren geworden, die in ohnehin relativ produktiven Betrieben hergestellt werden, aber deren Arbeitsbedingungen mit denen der Gründerzeit des Kapitalismus vergleichbar sind. Dies ist im Wesentlichen die Erklärung für den Erfolg dieser Länder.

Ab den 1990er Jahren strömten große Kapitalmengen in diese Länder. Auch wurden viele Betriebe dorthin verlagert, um so zu den Werkstätten der Welt zu werden. Der Weltmarkt wurde mit dort zu Billiglöhnen hergestellten Waren überschwemmt. Im Gegensatz zu früher, als die Lohnunterschiede in den veralteten Betrieben und die protektionistische Politik es den Entwicklungsländern nicht gestatteten, auf den Märkten der zentralen Länder zu konkurrieren, ermöglicht heute die Liberalisierung die Produktion mit geringen Lohnkosten in den ausgelagerten Fabriken. Dadurch können viele Produkte vom Markt verdrängt werden, die in den westlichen Industriestaaten produziert werden. Das spektakuläre Wachstum Ostasiens stellt somit keine Erneuerung des Kapitalismus dar, sondern ein momentanes Aufbäumen bei seinem langsamen internationalen Abstieg. Während diese Schwankung einen beträchtlichen Teil der Welt (Indien und China) dynamisieren und gar zur Aufrechterhaltung des Weltwachstums beitragen konnte, handelt es sich in Wirklichkeit um ein Paradox, wenn man es in den Kontext der langsamen internationalen Entwicklung der Krise und der historischen Phase der Dekadenz einbettete.[16] Nur indem man mit Abstand und Überblick urteilt und all diese besondere Entwicklung in ihrem globaleren Kontext sieht, kann man ihre wirkliche Bedeutung verstehen und daraus etwas ableiten. Wenn man in der Biegung eines Mäanders steckt, kann man daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass der Fluss vom Meer in die Berge fließt.[17]

Die offensichtlich werdende Schlussfolgerung, welche mit Nachdruck betont werden muss, lautet, dass das Wachstum in Ostasien keinesfalls eine Erneuerung des Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Dadurch kann die Vertiefung der Krise auf internationaler Ebene und vor allem in den zentralen Ländern nicht ausgemerzt werden. Das offensichtliche Paradox kann dadurch erklärt werden, dass Ostasien zu einem günstigen Zeitpunkt handeln konnte, um von einer Stufe der Zuspitzung der internationalen Krise zu profitieren, mit Hilfe derer es zur Werkstatt der Welt mit Niedrigstlöhnen werden konnte.

Das Wachstum Asiens beschleunigt die Depression weltweit

Dieser neue 'Abschluss' der Akkumulation auf Weltebene trägt zur Verschärfung der wirtschaftlichen Depression auf Weltebene bei, da sein Warenausstoß die Überproduktion nur noch weiter erhöht, indem die Endnachfrage aufgrund der relativen Senkung der weltweiten Kaufkraft und der Zerstörung einer Reihe von Gebieten oder Bereichen, die nicht mehr der weltweiten Konkurrenz standhalten können, sinkt.

Marx zeigte auf, dass es im Wesentlichen zwei Wege zur Wiederherstellung der Profitrate gibt: entweder "von oben", indem Produktivitätsgewinne erzielt werden durch die Investitionen in neue Maschinen und Produktionsverfahren, oder "von unten", indem die Löhne gesenkt werden. Da die Rückkehr der Krise Ende der 1960er Jahre sich durch einen quasi ununterbrochenen Rückgang der Produktivitätsgewinne äußerte, bestand der einzige Weg zur Wiederherstellung der Profite in einer massiven Kürzung der Löhne.[18] Die unten aufgeführte Grafik zeigte diese depressive Dynamik deutlich auf: Während des Wirtschaftswunders entwickelten sich Profitraten und die Akkumulation parallel auf einem hohen Niveau. Seit dem Ende der 1960er Jahre sind die Profitraten und die Akkumulation um die Hälfte gesunken. Nach der Einführung der Politik des deregulierten Staatskapitalismus seit den 1980er Jahren ist die Profitrate spektakulär angestiegen und sie hat sogar die Raten der Zeit des Wirtschaftswunders übertroffen. Aber trotz der Wiederherstellung der Profitraten ist die Akkumulationsrate nicht dem gleichen Rhythmus gefolgt und sie befindet sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Dies ist direkt auf die Schwäche der Endnachfrage zurückzuführen, welche durch die massive Kürzung der Lohnmasse herbeigeführt wurde, welche die Grundlage für die Wiederherstellung der Profitrate ist. Heute befindet sich der Kapitalismus in einer langsam wirkenden Rezessionsspirale: Seine Betriebe sind nunmehr rentabel, aber sie sie funktionieren auf einer immer eingeschränkteren Basis, da das Problem der Überproduktion akuter ist als je zuvor und dadurch die Akkumulationsgrundlagen begrenzt werden.

Grafik 6, Quelle: Michel Husson

Deshalb ist das gegenwärtige Wachstum in Ostasien keinesfalls ein asiatisches Wirtschaftswunder; auch handelt es sich nicht um eine Erneuerung des Kapitalismus auf Weltebene, sondern es handelt sich um eine Erscheinungsform des Versinkens in der Krise.

Schlussfolgerung

Der Ursprung, das Zentrum und die Dynamik der Krise rühren aus den zentralen Ländern. Die Verlangsamung des Wachstums, die Arbeitslosigkeit, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sind alles Erscheinungen, die vor dem Entwicklungsschub in Ostasien aufgetreten sind. Es waren gerade die Folgen der Krise in den entwickelten Ländern, die einen "Abschluss" der Akkumulation auf Weltebene und damit die Integration Asiens in den Weltmarkt als Werkstatt der Welt bewirkt haben. Dieser neue Abschluss verstärkt im Gegenzug die wirtschaftliche Depression in den zentralen Ländern, da auf internationaler Ebene die Überproduktion weiter zunimmt (das Angebot), während der zahlungskräftige Markt (Nachfrage ) schrumpft, nachdem die Löhne gesenkt wurden (ein für die Wirtschaft ausschlaggebender Faktor) und indem ein Großteil der weniger konkurrenzfähigen Wirtschaft in der Dritten Welt (ein marginaler Faktor auf ökonomischer, aber ein dramatischer Faktor auf menschlicher Ebene) zerstört wurde.

Die Rückkehr der historischen Krise des Kapitalismus Ende der 1960er Jahre, deren Zuspitzung in den 1970er Jahren sowie das Scheitern der seitdem eingesetzten neokeynesianischen Hilfsmittel haben den Weg bereitet für einen deregulierten Staatskapitalismus, welcher später eine pervertierte Globalisierung in den 1990er Jahren eingeleitet hat. Einige Länder konnten so zu Werkstätten mit Niedriglöhnen werden. Dies ist die Grundlage des spektakulären Wachstums in Ostasien, welches zusammen mit der Krise des stalinistischen und nationalistischen Modells der autarken Entwicklung, sich zu einem richtigen Zeitpunkt in den neuen weltweiten Akkumulationszyklus eingliedern konnte.

Frühjahr 2008, C.Mcl

[1] Siehe unseren Artikel: „Hinter der ‚Globalisierung' die Krise des Kapitalismus" in Internationale Revue 18

[2] Quellen: Weltbank: Indikatoren der Entwicklung auf der Welt 2003 (Online-Version) und Weltweite Wirtschaftsperspektiven 2004

[3] Tabelle 1: Strukturelle Verteilung als Prozent des produzierten Werts und Beschäftigung

|

Bereich |

Primärer (Landwirtschaft) |

Sekundärer (Industrie) |

Tertiärer (Dienstleistungen) |

|||

|

|

Wert |

Beschäftigung |

Wert |

Beschäftigung |

Wert |

Beschäftigung |

|

1952 |

51 |

84 |

21 |

7 |

29 |

9 |

|

1978 |

28 |

71 |

48 |

17 |

24 |

12 |

|

2001 |

15 |

50 |

51 |

22 |

34 |

28 |

|