Internationale Revue - 2000s

- 4140 Aufrufe

Internationale Revue - 2000

- 3978 Aufrufe

Internationale Revue 25

- 2738 Aufrufe

100 Ausgaben der International Review

- 2330 Aufrufe

Der folgende Artikel erschien in der hundertsten Ausgabe derInternational Review (engl./frz./

span. Ausgabe). Obwohl die Internationale Revue in deutscherSprache bis jetzt noch nicht so häufig erscheint, wie die vierteljährlicheenglische, französische und spanische Ausgabe, sind die Aussagen über dieBedeutung der Revue auch im deutschen Sprachraum gültig. Darüber hinaus gibtder Artikel gerade für diejenigen, die nicht regelmäßig die vierteljährlicheRevue lesen oder dies erst seit kurzem tun, einen guten Überblick über dieArtikel und Serien, die schon vor längerer Zeit publiziert wurden und teilweisebis jetzt auf Deutsch nicht zu lesen waren.

Die eher beiläufige Tatsache, dass die hundertste Ausgabeder International Review (eng./

franz./span. Ausgabe[i] [1])mit dem Beginn des Jahres 2000 zusammenfällt, ist nicht rein zufällig. Die IKSwar früh im Jahr 1975 offiziell gegründet worden, und die erste Ausgabe derReview erschien kurz darauf als ein Ausdruck der internationalen Einheit derStrömung. Von Beginn an war sie als theoretisches Organ gedacht, dasvierteljährlich in den drei Hauptsprachen der IKS – Englisch, Französisch undSpanisch – und weniger häufig in einer Anzahl weiterer Sprachen – Italienisch,Deutsch, Holländisch, Schwedisch – erschien. Vier Ausgaben im Jahr mal 25 Jahreergeben 100 Ausgaben. Dies ist an sich schon von einiger politischer Tragweite.In dem Artikel, den wir anlässlich des 20. Geburtstages der IKS veröffentlichthaben (International Review Nr. 80), bemerkten wir, dass nur wenigeinternationale proletarische Organisationen über so lange Zeit existiert haben.Und diese „Dauer“ muss angesichts einer Periode, in der so viele Gruppen, dieaus der Wiederbelebung des Klassenkampfes Ende der 60er Jahre entstanden waren,sich seitdem im Nichts aufgelöst haben, als eine besondere Leistung gewürdigtwerden. Wir haben keinen Hehl aus unserer Zustimmung zu Lenins Sichtweisegemacht, dass die Verpflichtung zu einer regelmäßigen Presse das sine qua noneiner ernsthaften revolutionären Organisation ist; dass die Presse für jedeGruppe, die vom Parteigeist und nicht vom Zirkelgeist beseelt ist, derHaupt„organisator“ ist. Die International Review ist nicht die einzigeregelmäßige Publikation der IKS; letztere veröffentlicht 12 territorialeZeitungen oder Revuen in sieben verschiedenen Sprachen, desgleichen Bücher,Broschüren und viele Beilagen. Auch die territorialen Zeitungen erscheinenbeständig und regelmäßig. Die Review ist jedoch unsere zentrale Publikation,das Organ, durch das die IKS klar und deutlich und mit einer Stimme spricht unddas die eher lokalen Publikationen mit den grundsätzlichen Orientierungenversorgt.

Letztlich ist jedoch das Wichtigste an der InternationalReview nicht so sehr ihre Regelmäßigkeit noch ihr internationaler,zentralisierter Charakter, sondern ihre Fähigkeit, als ein Instrument dertheoretischen Klärung zu agieren. „Die Review wird vor allem der Ausdruck dertheoretischen Bemühungen unserer Strömung sein, da nur diese theoretischenBemühungen, basierend auf einer Kohärenz der politischen Positionen undOrientierungen, die Grundlage für die Umgruppierung und die reale Interventionder Revolutionäre schaffen kann.“ (Vorwort zur ersten Ausgabe der International

Review, April 1975)

Der Marxismus ist als der theoretische Standpunkt derrevolutionären Klasse im Nachdenken des Menschen über die gesellschaftlicheRealität am weitesten vorangeschritten. Doch Marx bestand in den Thesen überFeuerbach darauf, dass die Richtigkeit einer Denkweise nur in der Praxisgetestet werden kann. Der Marxismus hat seine Überlegenheit über alle anderengesellschaftlichen Theorien demonstriert, weil er fähig ist, ein globalesVerständnis der Wendungen der menschlichen Geschichte anzubieten und die Linienihrer weiteren Entwicklung vorauszusagen. Aber es reicht nicht zu behaupten,Marxist zu sein, um sich diese Methoden wirklich anzueignen, sie zum Leben zuerwecken und richtig anzuwenden. Wenn wir meinen, dass uns dies während derletzten drei Jahrzehnte einer sich beschleunigenden Geschichte gelungen ist,dann nicht deshalb, weil wir denken, dass uns dies vom Himmel gefallen war,sondern weil wir meinen, dass wir unsere Anregungen während dieser Periode ausden besten Traditionen der internationalen Linkskommunisten gewonnen haben.Zumindest war dies eines unserer ständigen Ziele gewesen. Und um dieseBehauptung zu untermauern, können wir keinen besseren Beweis dafür anführen alsunseren Fundus von etwas mehr als 600 Artikeln aus 100 Ausgaben der InternationalReview.

Kontinuität, Bereicherung und Debatte

Der Marxismus ist eine lebendige historische Tradition.Einerseits bedeutet dies, dass er sich vollkommen über die Notwendigkeit imKlaren ist, sich allen Problemen, mit denen er konfrontiert ist, von einemhistorischen Ausgangspunkt anzunähern, sie nicht als völlig „neu“ hinzustellen,sondern als Produkt eines langen historischen Prozesses. Vor allem erkennt erdie wesentliche Kontinuität des revolutionären Denkens an, die Notwendigkeit,auf den soliden Fundamenten der früheren revolutionären Minderheitenaufzubauen. Zum Beispiel sah sich in den 20er und 30er Jahren des 20.Jahrhunderts die italienische Linksfraktion, die während der 30er Jahre dieZeitschrift Bilan herausgab, der absoluten Notwendigkeit gegenüber, denCharakter des konterrevolutionären Regimes zu begreifen, das in Russlandentstanden war. Doch sie lehnte jede voreilige Schlussfolgerung ab undkritisierte besonders jene, die zwar früher als die Italienische Linke einekorrekte Charakterisierung der stalinistischen Macht (eine Form desStaatskapitalismus) entwickelt hatten, dies aber um den Preis der Deklassierungder gesamten Erfahrung des Bolschewismus und der Oktobererhebung als vonvornherein „bürgerlich“ taten. Bilan dachte gar nicht daran, die Kontinuität,in der sie mit der revolutionären Energie stand, die die bolschewistischePartei, die Rätemacht und die Kommunistische Internationale einst verkörperthatte, in Frage zu stellen.

Die Fähigkeit, die Verbindungen mit der vergangenenrevolutionären Bewegung aufrechtzuerhalten bzw. zu erneuern, war besonders indem proletarischen Milieu wichtig, das aus dem Wiedererwachen desKlassenkampfes Ende der 60 Jahre entstanden war, ein Milieu, das sichgrößtenteils aus neuen Gruppen zusammensetzte, die ohne organisatorische odergar politische Bindungen zu früheren Generationen von Revolutionären waren.Viele dieser Gruppen fielen der Illusion zum Opfer, dass sie aus dem Nirgendskommen, und blieben in völliger Unkenntnis der Beiträge der vergangenenGeneration, welche fast vollständig durch die Konterrevolution ausgelöschtworden war. Im Falle derjenigen, die von rätekommunistischen odermodernistischen Ideen beeinflusst waren, war die „alte Arbeiterbewegung“ in derTat etwas, was mit allen Mitteln zurückgelassen werden musste. Tatsächlich wardies eine theoretische Rechtfertigung für einen Bruch, der vom Klassenfeinddurchgesetzt worden war. In Ermangelung eines Ankers in der Vergangenheit hattedie große Mehrheit dieser Gruppen bald auch keine Zukunft mehr und verschwand.Es ist daher nicht überraschend, dass das heutige revolutionäre Milieu sichfast vollständig aus Gruppen zusammensetzt, die auf der einen oder anderenWeise von der linken Strömung abstammen, die am klarsten diese Frage der historischenKontinuität begriffen hat – die italienische Fraktion. Wir sollten hinzufügen,dass dieser historische Anker heute wichtiger denn je ist, angesichts derKultur des kapitalistischen Zerfalls, eine Kultur, die mehr denn je danachtrachtet, das historische Gedächtnis der Arbeiterklasse auszuradieren, und dieohne jegliche eigene Zukunftsperspektive nur versuchen kann, das Bewusstseinauf das Nächstliegende zu verengen, in der das Neue die einzige Tugend ist.

Andererseits ist der Marxismus nicht die bloße Verewigungeiner Tradition; er ist auf die Zukunft gerichtet, auf das endgültige Ziel desKommunismus, und muss daher ständig seine Fähigkeit erneuern, die Richtung derrealen Bewegung, der ewig schwankenden Gegenwart zu erfassen. In den 50erJahren versuchte der bordigistische Sprössling der Italienischen Linken, in derErfindung der Idee einer „Invarianz“ Zuflucht vor der Konterrevolution zufinden, und widersetzte sich jedem Versuch, das kommunistische Programm zubereichern. Aber diese Herangehensweise unterschied sich vollkommen vom GeistBilans, die, auch wenn sie nie die Verbindung zur revolutionären Vergangenheitabgebrochen hatte, auf der Notwendigkeit bestanden hatte, neue Situationen„ohne Tabus und Verfemung“, ohne Furcht davor, programmatisches Neuland zubetreten, zu prüfen. Vor allem hatte sich die Fraktion nicht davor gefürchtet,selbst die Thesen des II. Kongresses der Kommunistischen Internationale inFrage zu stellen, etwas, wozu der „Bordigismus“ der späteren Jahre nicht fähigwar. In den 30er Jahren hatte Bilan einer neuen Situation gegenüber gestanden,die aus der Niederlage der Weltrevolution hervorgegangen war; auch die IKS wardazu gezwungen, ihre Analysen den neuen Bedingungen anzupassen, die durch dasEnde der Konterrevolution in den späten 60ern und erst jüngst durch die Periodegeschaffen wurden, die dem Zusammenbruch des Ostblocks folgte. Angesichts solchwechselnder Umstände können sich Marxisten nicht auf die Wiederholung erprobterund vertrauter Formeln beschränken, sondern müssen ihre Hypothesen einerständigen praktischen Verifizierung unterziehen. Dies bedeutet, dass sich derMarxismus wie jeder andere wissenschaftliche Zweig tatsächlich ständig neubereichert.

Gleichzeitig ist der Marxismus keine Form des akademischenWissens, des Lernens um des Lernens willen; er kämpft unerbittlich gegen dievorherrschende Ideologie an. Die kommunistische Theorie ist per Definition einepolemische und kämpferische Form des Wissens; ihr Ziel ist es, dasproletarische Klassenbewusstsein durch die Entlarvung und Verbannung derEinflüsse bürgerlicher Mystifikationen voran zu bringen, ob dieseMystifikationen nun in ihrer gröbsten Form innerhalb der Massen der Arbeiteroder in ihrer subtileren Verkleidung in den Reihen der proletarischen Avantgardeselbst auftreten. Es ist daher eine zentrale Aufgabe für jede gewissenhafterevolutionäre Organisation, eine ständige Kritik an den Konfusionen zu üben,die sich in anderen revolutionären Gruppen oder in den eigenen Reihen breitmachen. Es kann keine Klarheit erreicht werden, wenn man der Debatte und derKonfrontation ausweicht, wie dies leider zu oft der Fall ist innerhalb desheutigen politischen Milieus des Proletariats, das den Kontakt zu denTraditionen der Vergangenheit verloren hat – den Traditionen, die von Leninverteidigt worden waren, der nie vor einer Polemik, ob mit der Bourgeoisie, mitkonfusen Gruppen innerhalb der Arbeiterbewegung oder mit seinen eigenenGenossen, zurückgescheut war; Traditionen, die auch Bilan vertreten hatte,welche in ihrem Streben, das kommunistische Programm im Gefolge der vergangenenNiederlagen zu vervollkommnen, sich in Debatten mit all den verschiedenenStrömungen innerhalb der damaligen internationalen Arbeiterbewegung (die ausder internationalen Linksopposition, aus der Holländischen und Deutschen Linkenstammenden Gruppen, etc.) engagiert hatte.

In diesem Artikel können wir nicht einen komplettenÜberblick über all die Texte geben, die in der International Review erschienensind, obwohl wir beabsichtigen, eine vollständige Liste der Inhaltsangaben aufunserer Web Site zu veröffentlichen. Was wir versuchen werden, ist, zu zeigen,wie die International Review im Mittelpunkt unserer Bemühungen stand und steht,diese drei Schlüsselaspekte der theoretischen Auseinandersetzung des Marxismuszu erfüllen.

Die Wiederherstellungder revolutionären Vergangenheit des Proletariats

In Anbetracht der endlosen Diffamierungskampagnen gegen dieErinnerung an die Russische Revolution und der Bemühungen bürgerlicherHistoriker, das internationale Ausmaß der von der Oktobererhebung ausgelöstenrevolutionären Welle zu verschleiern, hat sich ein großer Teil der Reviewnotwendigerweise der Rekonstruktion der wahren Geschichte dieser Ereignissegewidmet, um die proletarische Erfahrung gegen die offenen Lügen undAuslassungen der Bourgeoisie zu bekräftigen und zu verteidigen und sowohl gegendie Verzerrungen durch den linken Flügel des Kapitals als auch gegen dieirrigen Schlussfolgerungen innerhalb der heutigen revolutionären Bewegung ihreauthentischen Lehren zu ziehen.

Um die wichtigsten Beispiele zu zitieren: Die InternationalReview Nr. 3 enthält einen Artikel, der einen Rahmen zum Verständnis derDegeneration der Russischen Revolution ausgearbeitet hat; eine Antwort auf dieKonfusionen innerhalb des damaligen revolutionären Milieus (in diesem Fall dieRevolutionary Workers Group aus den USA); sie enthält außerdem eine langeStudie der Lehren aus dem Kronstädter Aufstand, jenem Schlüsselmoment imZerfall der Revolution. Die International Review Nr. 12 und 13 enthaltenArtikel, die den proletarischen Charakter der bolschewistischen Partei und derOktobererhebung gegen die semi-menschewistischen Auffassungen desRätekommunismus neu bekräftigten; diese Artikel hatten ihren Ursprung in einerDebatte innerhalb jener Gruppe, die der direkteste Vorläufer der IKS war – derGruppe Internacionalismo aus Venezuela in den 60er Jahren - und wurden in derForm einer Broschüre mit dem Titel 1917, start of the world revolution (1917 –der Beginn der Weltrevolution) wiederveröffentlicht. Infolge des Zusammenbruchsder stalinistischen Regimes veröffentlichten wir in der International ReviewNr. 71, 72 und 75 eine Reihe von Artikeln als Antwort auf das propagandistischeSperrfeuer über den Tod des Kommunismus, in denen vor allem die Fabelzurückgewiesen wurde, dass der Oktober 1917 nichts anderes als einStaatsstreich durch die Bolschewiki gewesen war, und detailliert aufgezeigtwurde, dass es vor allen Dingen die Isolation der russischen Bastion gewesen war,die zu ihrem Ableben geführt hatte. Wir setzten 1997 dieses Thema mit einerweiteren Reihe von Artikeln fort, die einen näheren Blick auf denentscheidenden Zeitraum zwischen Februar und Oktober 1917 warf (s.International Review

Nr. 89, 90, 91). Von Anfang an bestand die Position der IKSin einer militanten Verteidigung der Russischen Revolution, doch gibt es keinenZweifel darüber, dass mit der Reifung der IKS schrittweise dierätekommunistischen Einflüsse über Bord geworfen wurden, die zum Zeitpunkt ihrerGründung noch sehr stark waren, und die Schüchternheit in der Frage der Parteioder solch bedeutender historischer Persönlichkeiten wie Lenin oder Trotzkiabgelegt wurde.

Die International Review enthält in einer ihrer erstenAusgaben (Nr. 2) auch eine Untersuchung der Lehren aus der DeutschenRevolution, und zwei weitere Artikel erschienen anlässlich des 70. Jahrestagesdieses äußerst wichtigen Ereignisses, das von der bürgerlichen

Geschichtsschreibung so sorgsam verdeckt worden war(International Review Nr. 55 und 56). Aber wir kehrten noch ausgiebiger zurDeutschen Revolution in einer Reihe von Artikeln zurück, die in derInternational Review Nr. 81-83, 85, 88–90, 93, 95, 97–99 veröffentlicht wurde.Einmal mehr sehen wir hier eine deutliche Reifung in der Herangehensweise derIKS an ihr Thema, auch hier kritisch gegenüber den politischen undorganisatorischen Mängeln der deutschen kommunistischen Bewegung und auf eintieferes Verständnis in der Frage des Aufbaus einer revolutionären Parteifußend. Eine Reihe von Artikeln befasste sich etwas allgemeiner auch mit derrevolutionären Welle von 1917–23, besonders die Artikel über Zimmerwald in derInternational Review Nr. 44, über die Gründung der KommunistischenInternationale in Nummer 57, über das Ausmaß und die Bedeutung derrevolutionären Welle in Nummer 80, über die Beendigung des Krieges durch dasProletariat in Nummer 96.

Auch anderen Schlüsselereignissen in der Geschichte derArbeiterbewegung wurde Platz in eigenen Artikeln in der International Revieweingeräumt: die Revolution in Italien (Nr. 2); Spanien 1936, insbesondere dieRolle des Anarchismus und der „Kollektive“ (Nr. 15, 22, 47, etc.); die Kämpfein Italien 1943 (Nr. 75) und, allgemeiner; Artikel, die die Verbrechen der„Demokratien“ während des Zweiten Weltkrieges an den Tag gelegt hatten (Nr. 66,79, 83); eine Reihe von Artikeln über den Klassenkampf im Ostblock, die sichmit den massiven Klassenbewegungen 1953, 1956 und 1970 befassten (Nr. 27 - 29);eine Reihe über China, die den Mythos des Maoismus entlarvte (Nr. 81, 84, 94,96); Reflexionen über die Bedeutung der Ereignisse in Frankreich im Mai 1968(Nr. 14, 53, 74, 93, etc.).

Eng verknüpft mit diesen Studien, hat es ständige Bemühungendarum gegeben, die fast verloren geglaubte Geschichte des Linkskommunismus indiesen gewaltigen Ereignissen wiederzuentdecken, was unser Verständniswiderspiegelt, dass es uns ohne diese Geschichte nicht geben würde. DiesesBemühen hat sowohl in Form von Veröffentlichungen seltener Texte, oft zumersten Mal in andere Sprachen übersetzt, als auch in Form eigenerNachforschungen der Positionen und der Entwicklung linker Strömungenstattgefunden. Wir wollen folgende Studien erwähnen, obwohl auch hier die Listenicht vollständig ist: über die russischen Linkskommunisten, deren Geschichtenatürlich direkt mit dem Problem der Degeneration der Russischen Revolutionverknüpft ist (International Review Nr. 8 und 9); über die Deutsche Linke(Artikelreihen über die Deutsche Revolution, s.o.; Wiederveröffentlichung vonKAPD-Texten – „Thesen über die Partei“ in der International Review Nr. 41 – undihres Programms in der International Review

Nr. 94); über die Holländische Linke, mit einer langenArtikelserie (Nr. 45–50, 52), die die Grundlage für das Buch bildete, das aufFranzösisch, Spanisch und Italienisch veröffentlicht wurde und demnächst aufEnglisch erscheint; über die italienische Linksfraktion, insbesondere durch dieVeröffentlichung von Texten über den spanischen Bürgerkrieg (InternationalReview Nr. 4, 6, 7), über den Faschismus (Nr. 71) und über die Volksfront (Nr.47); über die französischen Linkskommunisten in den 40er Jahren durch dieWiederveröffentlichung ihrer Artikel und Manifeste gegen den Zweiten Weltkrieg(Nr. 79 und 88), ihrer zahllosen Polemiken mit der Partito ComunistaInternazionalista (Nr. 33, 34, 36), ihrer Texte über den Staatskapitalismus unddie Organisation des Kapitalismus in seiner dekadenten Phase (Nr. 21, 61) undihrer Kritik an Pannekoeks Buch „Lenin als Philosoph“ (Nr. 27, 28, 30); über diemexikanische Linke (Texte aus den 30er Jahren über Spanien, China,Nationalisierungen in der International Review Nr. 19 und 20); über diegriechische Linke um Stinas (Nr. 72).

Ebenfalls untrennbar verbunden mit diesem historischenRekonstruktionswerk war die Energie gewesen, die wir in die Texte gesteckthatten, mit denen wir versuchten, unsere Positionen zu fundamentalenKlassenpositionen zu erarbeiten, die sowohl aus der praktischen Erfahrung desKlassenkampfes selbst als auch aus der theoretischen Interpretation dieserErfahrungen durch kommunistische Organisationen herstammen. In diesemZusammenhang sei auf solche Fragen hingewiesen wie:

– dieÜbergangsperiode, insbesondere die Lehren, die aus der russischen Erfahrungüber das Verhältnis zwischen dem Proletariat und dem Übergangsstaat gezogenwerden müssen. Dies war eine wichtige Debatte im proletarischen Milieu, als dieIKS gegründet wurde, eine Tatsache, die durch die Veröffentlichung zahlreicherDiskussionstexte verschiedener Gruppen in der allerersten Ausgabe derInternational Review zum Ausdruck kam. Diese Debatte wurde in der IKSfortgesetzt und eine Reihe von Texten für oder gegen die Mehrheitspositioninnerhalb der IKS veröffentlicht (Nr. 6, 11, 15, 18);

– dienationale Frage: Eine Artikelfolge, welche die Art und Weise untersucht, wiesich diese Frage in der Arbeiterbewegung der ersten beiden Jahrzehnte des 20.Jahrhunderts gestellt hatte, wurde in der International Review Nr. 37 und 42veröffentlicht. Eine zweite Artikelserie erschien in den Nummern 66, 68 und 69,die den weiten Bereich von der revolutionären Welle bis zum Los der „nationalenBefreiungskämpfe“ in der Phase des kapitalistischen Zerfalls abdeckte;

– dieökonomischen Fundamente des Imperialismus und der kapitalistischen Dekadenz: Ineiner Anzahl von Texten haben wir in unserer Entgegnung auf die Kritik andererproletarischer Gruppen für die Kontinuität gestritten, die im wesentlichenzwischen der Krisentheorie von Marx und der von Rosa Luxemburg in „DieAkkumulation des Kapitals“ und anderen Texten entwickelten Analyse besteht(siehe z.B. Nr. 13, 16, 19, 22, 29, 30). Parallel dazu haben wir eine ganzeArtikelreihe der Verteidigung des fundamentalen Konzeptes der kapitalistischenDekadenz gegen seine „radikalen“ Verunglimpfer aus dem parasitären Lager odersonstwoher gewidmet (Nr. 48, 49, 54, 55, 56, 58, 60)..

– auch mitanderen allgemeinen Fragen haben wir uns beschäftigt, einschließlich derGewerkschaftsfrage in der Kommunistischen Internationale (Nr. 24 und 25), derBauernfrage (Nr. 24), der Theorie der Arbeiteraristokratie (Nr. 25), derkapitalistischen Umweltbedrohung, d.h. die „Ökologie“ (Nr. 63), des Terrors,Terrorismus und der Klassengewalt, letzteres ebenfalls das Produkt einerwichtigen Debatte in der IKS, insbesondere darüber, ob das Kleinbürgertumirgendwelche politischen Ausdrücke in der Periode der Dekadenz hat. DieUnterscheidung zwischen dem Staatsterror und dem kleinbürgerlichen Terrorismusund zwischen beiden und der proletarischen Klassengewalt durch die IKS beantwortetediese Frage voll und ganz (Nr. 14 und 15).

Dies ist vielleicht der geeignetste Moment, um auf dieArtikelserie über den Kommunismus hinzuweisen, die seit 1992 regelmäßig in derInternational Review erscheint und uns noch eine Weile erhalten bleibt.Ursprünglich war dieses Projekt als eine Reihe von vier oder fünf Artikelnvorgesehen, in denen die wahre Bedeutung des Kommunismus entgegen derbürgerlichen Lügen von der Gleichsetzung des Kommunismus mit dem Stalinismusgeklärt werden sollte. Aber bei dem Versuch, die historische Methode so rigoroswie möglich anzuwenden, wuchs sich diese Serie aus zu einer tieferenUntersuchung der Biografie des sich ständig weiter entwickelndenkommunistischen Programms, das durch die Schlüsselerfahrungen der Klasse im allgemeinenund durch die Beiträge und Debatten der revolutionären Minderheiten imbesonderen immer weiter bereichert wurde. Obgleich die Mehrheit der Artikeldieser Reihe sich notwendigerweise mit den fundamentalen politischen Fragenbefasst, da der erste Schritt zur Schaffung des Kommunismus die Errichtung derDiktatur des Proletariats ist, ist es ebenfalls Prämisse dieser Reihe,darzustellen, dass der Kommunismus die Menschheit aus dem Reich der Politikführen und ihre wahre soziale Natur befreien wird. Diese Reihe stellt somit dasProblem der marxistischen Anthropologie aufs Trapez. Die Verflechtung der„politischen“ und „anthropologischen“ Dimensionen in dieser Reihe wartatsächlich eines ihrer Leitmotive. Der erste Teil dieser Reihe begann (abInternational Review Nr. 68) mit den Vorläufern des Marxismus und mit dergrandiosen Vision des jungen Marx von den endgültigen Zielen des Kommunismus;er endete auf dem Höhepunkt der Massenstreiks von 1905, die signalisierthatten, dass der Kapitalismus sich auf eine neue Epoche zu bewegte, wo sich diekommunistische Revolution von einer globalen Perspektive der Arbeiterbewegungzu einer dringenden Notwendigkeit auf der historischen Tagesordnung entwickelte(International Review Nr. 88). Der zweite Teil hat sich größtenteils auf dieDebatten und programmatischen Dokumente konzentriert, die aus der großenrevolutionären Welle von 1917- 23 entstanden waren; noch muss er sich durch dieJahre der Konterrevolution und der darauffolgenden Wiederbelebung der Debattenüber den Kommunismus in der Periode nach 1968 durcharbeiten und denDiskussionsrahmen über die Bedingungen der Revolution von morgen klären. AmEnde jedoch wird diese Reihe zur Frage zurückkehren, wie es mit unserer Speziesim künftigen Reich der Freiheit aussehen wird.

Eine weitere wichtige Komponente in den Bemühungen derReview, den von den Revolutionären vertretenen Klassenpositionen eine größereshistorisches Gewicht zu verleihen, war ihre konstante Verpflichtung zur Klärungder Organisationsfrage gewesen. Dies war sicherlich die schwierigste allerFragen für jene Generation von Revolutionären, die den späten 60ernentstammten, vor allem aufgrund des Traumas der stalinistischenKonterrevolution und des mächtigen Einflusses des individualistischen,anarchistischen und rätekommunistischen Verhaltens auf diese Generation. Weiterunten werden wir einige der zahlreichen Polemiken erwähnen, die die IKS mitanderen Gruppen des proletarischen Milieus über diese Frage geführt hatte. Doches trifft ebenso zu, dass einige der wichtigsten Texte in der Review überFragen der Organisation das direkte Produkt von Debatten innerhalb der IKSselbst und oft schmerzvoller Auseinandersetzungen waren, die die IKS in ihreneigenen Reihen führen musste, um sich die marxistische Auffassung von einerrevolutionären Organisation wieder anzueignen. Seit dem Beginn der 80er Jahrehat die IKS drei ernste innere Krisen durchlaufen, von denen jede in Spaltungenund Austritten endete, aus denen aber die IKS politisch wie organisatorisch gestärkthervorging. Um diese Schlussfolgerung zu stützen, verweisen wir auf dieQualität der Artikel, die aus diesen Kämpfen entstanden und das verbesserteVerständnis der IKS für die Organisationsfrage zusammenfassten. Soveröffentlichten wir in Antwort auf die Spaltung mit der Chenier-Tendenz in denfrühen 80ern zwei wichtige Texte – einen über die Rolle der revolutionärenOrganisation innerhalb der Klasse (Nr. 29), den anderen über ihre interneFunktionsweise (Nr. 33). Insbesondere der letztere war und bleibt einSchlüsseltext, denn die Chenier-Tendenz drohte, alle fundamentalen Auffassungenin unseren Statuten, unsere Funktions“regeln“, über Bord zu werfen. Der Text inder International Review Nr. 33 war eine klare Darstellung und Ausarbeitungjener Auffassungen (hier sollten wir auch auf einen weit früheren Text in derInternational Review Nr. 5 über die Statuten verweisen). Mitte der 80er Jahremachte die IKS einen weiteren Schritt in der Abrechnung mit den verbliebenenanti-organisatorischen und rätekommunistischen Einflüssen in ihrer Mitte, undzwar durch die Debatte mit der Tendenz, die dazu übergegangen war, eine„Externe Fraktion der IKS“ zu bilden, jetzt „Internationalist Perspective“genannt, ein typisches Element des parasitären Milieus. Die Haupttexte, die inder International Review im Rahmen dieser Debatte veröffentlicht wurden,veranschaulichen diese eminent wichtigen Streitpunkte: die Einschätzung derGefahr, die von den rätekommunistischen Ideen für das revolutionäre Lager vonheute ausgeht (Nr. 40 – 43); die Frage des Opportunismus und Zentrismus in derArbeiterbewegung (Nr. 43 und 44). Durch diese Debatte – und durch dieAusarbeitung ihrer indirekten Folgen für unsere Intervention im Klassenkampf –nahm die IKS endgültig das Verständnis einer revolutionären Kampforganisationan, einer militanten politischen Führung innerhalb der Klasse. Die dritteDebatte Mitte der 90er Jahre kehrte, auf einer höheren Ebene, zur Frage derFunktionsweise zurück und spiegelte die Bestimmtheit wider, mit der die IKSalle Überbleibsel des Zirkelgeistes anging, der während ihrer Anfangsphasegeherrscht hatte, um die offene und zentralisierte Funktionsweise zu stärken,die auf den von allen akzeptierten Statuten basieren, gegen anarchistischePraktiken, die auf freundschaftlichen Netzwerken und sippenhaften Intrigengegründet sind. Auch hier drückt eine Anzahl von Texten von echter Qualitätunsere Bemühungen aus, die marxistische Position zur innerorganisatorischenFunktionsweise wieder zu etablieren und zu vertiefen: insbesondere die Reihevon Texten, die sich mit dem Kampf zwischen dem Marxismus und dem Bakuninismusin der Ersten Internationale befassten (Nr. 84, 85, 87, 88) und die beidenArtikel „Sind wir Leninisten geworden?“ in den Nummern 96 und 97.

Die Analyse derrealen Bewegung

Die zweite Schlüsselaufgabe, die zu Beginn dieses Artikelshervorgehoben wurde – die ständige Einschätzung einer sich konstant änderndenWeltlage–, war immer auch ein zentrales Element in der International Review.

Fast ausnahmslos jede Ausgabe beginnt mit einem Editorialüber die wichtigsten Ereignisse des internationalen Geschehens. Diese Artikelstellen die allgemeine Orientierung der IKS hinsichtlich dieser Ereignisse dar,indem sie die Positionen lenken und zentralisieren, die von unserenterritorialen Publikationen angenommen wurden. Wenn man durch diese Editorialsblättert, kann man sich ein prägnantes Bild von der Antwort der IKS auf allewichtigen Ereignisse der 70er, 80er und 90er Jahre machen: die zweite unddritte Welle des internationalen Klassenkampfes; die Offensive desUS-Imperialismus in den 80er Jahren; die Kriege im Nahen Osten, im Golf vonPersien, in Afrika, auf dem Balkan; der Zusammenbruch des Ostblocks und dieEröffnung der Periode des kapitalistischen Zerfalls; die Schwierigkeiten desKlassenkampfes angesichts dieser neuen Periode und so weiter. Parallel dazumachte auch der regelmäßige Bericht zur Frage: „Welchen Punkt hat die Kriseerreicht?“ es möglich, die wichtigsten Trends und Momente im langen Abstieg desKapitalismus in den Morast seiner eigenen Widersprüche zu erkennen. Zusätzlichzu diesen vierteljährlichen Einschätzungen veröffentlichten wir auch Texte, diedie Entwicklung der Krise aus längerfristigem Blickwinkel betrachten, seitdemsie Ende der 60er Jahre ans Tageslicht trat; hierzu besonders erwähnenswertunsere aktuelle Artikelserie „30 Jahre offene Krise“ (International Review Nr.96 – 98). Längerfristige Analysen aller Aspekte der internationalen Lage sindauch in den Berichten und Resolutionen unserer alle zwei Jahre stattfindendeninternationalen Kongresse enthalten, die immer so vollständig wie möglich inder International Review veröffentlicht werden (s. Nr. 8, 11, 18, 26, 35, 44,51, 59, 67, 74, 82, 90, 92, 97, 98).

Im Grunde ist es nicht möglich, einen striktenTrennungsstrich zwischen Texten, die die gegenwärtige Situation analysieren,und historisch-theoretischen Artikeln zu ziehen. Die analytischen Bemühungenstimulieren unvermeidlich die Reflexion und Debatte, welche ihrerseits denAnlass zu wichtigen Orientierungstexten liefern, die die allgegenwärtigeDynamik der Periode feststellen und bestimmte grundsätzliche Konzepte klären.Diese Texte sind häufig das Produkt der internationalen Kongresse oder derTreffen des Zentralorgans der IKS.

Zum Beispiel nahm der III. Kongress der IKS 1979 solcheOrientierungstexte über den historischen Kurs und den Wechsel der linkenParteien des Kapitals in die Opposition an, womit der grundsätzliche Rahmen zumVerständnis des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen in der Periode, diedurch das Wiedererwachen des Klassenkampfes 1968 eröffnet wurde, und zumVerständnis der überwiegend politischen Antwort der Bourgeoisie auf denKlassenkampf der 70er und 80er Jahre abgesteckt wurde (s. International ReviewNr. 18). Weitere Aufklärung darüber, wie die herrschende Klasse den Wahlprozessmanipuliert, bis er ihren eigenen Bedürfnissen entspricht, verschaffte derArtikel über den „Machiavellismus“ der Bourgeoisie in der International ReviewNr. 31 und die internationalen Korrespondenz über dieselbe Frage in Nr 39.Ebenso ist die erst kürzlich erfolgte Rückkehr der Bourgeoisie zu ihrerStrategie, die linken Parteien in der Regierung zu installieren, in einem Textdes XIII. Kongresses der IKS analysiert und in der International Review Nr. 98veröffentlicht worden.

Der IV. Kongress – 1981, im Gefolge des Massenstreiks inPolen, abgehalten – nahm einen Text über die Bedingungen für dieGeneralisierung des Klassenkampfes an, in dem besonders betont wurde, dass dieAusbreitung der Massenstreiks auf die Zentren des Weltkapitals eine Antwort aufdie Wirtschaftskrise des Kapitalismus sein wird, und nicht auf einenkapitalistischen Weltkrieg; einen weiteren Beitrag, der den Versuch eineshistorischen Überblicks über die Entwicklung des Klassenkampfes seit 1968unternahm (International Review Nr. 26). Debatten über die gesamte zweiteinternationale Welle von Kämpfen, in der die Kämpfe der polnischenArbeiterklasse den Höhepunkt darstellten, haben zu einer Reihe von anderenwichtigen Texten über die Charakteristiken des Massenstreiks (Nr. 27), über dieTheorie des schwächsten Glieds (Nr. 31, 37), über die Bedeutung der Kämpfe derfranzösischen Stahlarbeiter 1979 und die Intervention der IKS (Nr. 17, 20),über Arbeiterkampfgruppen (Nr. 21), die Arbeitslosenkämpfe (Nr. 14) u.s.w.geführt. Besonders wichtig war der Text „Der proletarische Kampf im dekadentenKapitalismus“(International Review Nr. 23), der aufzuzeigen beabsichtigte,warum die Kampfmethoden, die in der aufsteigenden Periode des Kapitalismus(gewerkschaftliche Streiks in einzelnen Bereichen, finanzielle Solidarität,etc.) angewendet worden waren, in der dekadenten Epoche durch die Methoden desMassenstreiks ersetzt werden mussten. Die stetigen Bemühungen um einePerspektive der internationalen Klassenbewegung setzte sich in zahlreichenArtikeln fort, die während der dritten Welle von Kämpfen zwischen 1983 und 1988geschrieben wurden.

1989 fand eine weitere wichtige historische Änderung in derinternationalen Lage statt: der Zusammenbruch des Ostblocks und der endgültigeBeginn der Zerfallsphase des Kapitalismus, eine Verschlimmerung all derAusgeburten eines dekadenten Systems, das vor allem durch den wachsenden Kriegjeder gegen jeden auf imperialistischer Ebene gekennzeichnet war. Obwohl dieIKS diesen „friedlichen“ Zusammenbruch des russischen Blocks im Vorfeld nichterwartet hatte, stellte sie schnell fest, aus welcher Richtung der Wind blies,denn sie war bereits mit dem theoretischen Rahmen ausgerüstet, um zu erklären,warum der Stalinismus sich nicht selbst reformieren konnte (s. die Artikel überdie Wirtschaftskrise im russischen Block in der International Review Nr. 22,23, 43 und insbesondere die Thesen über „Die internationale Dimension desArbeiterkampfes in Polen“ in der International Review Nr. 24). Dieser Rahmenbildete die Grundlage für den Orientierungstext „Über die ökonomische undpolitische Krise in den osteuropäischen Ländern“ in der International ReviewNr. 60, der lange, bevor dies mit dem Fall der Berliner Mauer und demAuseinanderbrechen der UdSSR eintrat, das Ableben des russischen Blocksvorausgesagt hatte. Gleichermaßen wichtig als Hilfe zum Verständnis derCharakteristiken der neuen Periode waren die Thesen mit dem Titel „Der Zerfall– die letzte Phase in der Dekadenz des Kapitalismus“ in der InternationalReview Nr. 62 und der Artikel „Militarismus und Zerfall“ in der InternationalReview Nr. 64. Letzterer ging noch weiter und präzisierte unsere Artikel„Krieg, Militarismus und imperialistische Blöcke“, die wir in der InternationalReview Nr. 52 und 53 veröffentlicht hatten, also vor dem Zusammenbruch desrussischen Blocks, und die den Begriff der Irrationalität des Krieges in derkapitalistischen Dekadenz erläuterten. Durch diese Beiträge wurde es möglich,den Rahmen zum Verständnis der Verschärfung der imperialistischen Spannungen ineiner Welt ohne Blockdisziplin zu erweitern. Die ganz offensichtlicheVerschärfung der interimperialistischen Konflikte, des chaotischen Kampfesjeder gegen jeden während dieses Jahrzehnts hat den in diesen Textenentwickelten Rahmen vollauf bestätigt.

Die Verteidigung desPrinzips der offenen Debatte zwischen den Revolutionären

Auf einem erst kürzlich stattgefundenen öffentlichen Forum,das von der Communist Workers‘ Organisation in London organisiert wurde undsich auf den Appell der IKS für gemeinsame Aktionen revolutionärer Gruppenangesichts des Balkankrieges bezog, stellte ein Genosse der CWO die Frage: „Wasführt die IKS im Schilde?“. Er äußerte die Ansicht, dass „die IKS mehrWendungen vollzogen hat als die stalinistische Komintern“ und dass ihre„freundschaftliche“ Haltung gegenüber dem Milieu nur die letzte dieserWendungen sei. Die bordigistische Gruppe Le Prolétaire beschrieb den Appell derIKS mit ähnlichen Worten und denunzierte ihn als ein „Manöver“ (s. RévolutionInternationale Nr. 294).

Solche Anschuldigungen lassen einen ernsthaft daranzweifeln, ob diese Genossen die IKS-Presse über die letzten 25 Jahre verfolgthaben. Ein kurzes Durchblättern der 100 Ausgaben der International Reviewreicht aus, um den Gedanken zurückzuweisen, dass der Aufruf zur Einheitzwischen den Revolutionären eine „neue Wendung“ der IKS ist. Wie wir bereitsgesagt haben, war für uns der Geist der Linkskommunisten, insbesondere der deritalienischen Fraktion, ein Geist der ernsthaften Debatte und Konfrontationzwischen allen verschiedenen Kräften innerhalb des kommunistischen Lagers undnatürlich auch zwischen den Kommunisten und denjenigen, die sich darum bemühen,das proletarisch-politische Terrain zu betreten. Von ihrer Gründung an – und imGegensatz zum weitverbreiteten Sektierertum, das als ein direktes Resultat deskonterrevolutionären Drucks in dem Milieu vorherrschte – hat die IKS auf:

– die Existenzeines proletarisch-politischen Lagers, das sich aus verschiedenen Tendenzenzusammensetzt, die auf der einen oder anderen Weise Ausdrücke desKlassenbewusstseins des Proletariats sind;

– auf diezentrale Bedeutung jener Gruppen innerhalb dieses Lagers, die aus denhistorischen Strömungen des Linkskommunismus stammen;

– dieNotwendigkeit einer Einheit und Solidarität zwischen den revolutionären Gruppenangesichts des Klassenfeindes – seiner antikommunistischen Kampagnen, seinerRepression, seiner Kriege;

– dieNotwendigkeit einer ernsthaften und verantwortungsbewussten Debatte über dierealen Divergenzen zwischen diesen revolutionären Gruppierungen;

– dieultimative Notwendigkeit der Umgruppierung der revolutionären Kräfte als Teildes Prozesses, der zur Bildung der Weltpartei führt,

bestanden.

Bei der Verteidigung dieser Prinzipien hat es Zeitengegeben, in denen es notwendiger war, die Differenzen herauszustellen, undandere Zeiten, in denen die Aktionseinheit übergeordnet war, doch dies hat nieauch nur eines der fundamentalen Prinzipien in Frage gestellt. Wir erkennenauch an, dass das Gewicht des Sektierertums das ganze Milieu betrifft und auchwir nicht behaupten, völlig immun dagegen zu sein – selbst wenn wir aufgrundder bloßen Tatsache, dass wir im Gegensatz zu anderen Gruppen seine Existenzerkennen, bessere Ausgangsbedingungen haben. Auf jeden Fall passierte es da unddort, dass unsere Argumente von sektiererischen Übertreibungen geschwächtwurden: zum Beispiel trug ein sowohl in der World Revolution als auch in derRévolution Internationale veröffentlichter Artikel den Titel „Die CWO fällt dempolitischen Parasitismus zum Opfer“, aus dem sich ergeben konnte, dass die CWOtatsächlich ins parasitäre Lager übergewechselt sei und somit sich außerhalbdes proletarischen Milieus befände, wohingegen der Artikel in Wahrheit imWesentlichen durch die Notwendigkeit, eine nahestehende kommunistische Gruppevor den Gefahren des Parasitismus zu warnen, motiviert war. Auf ähnliche Weisekonnte der Titel des Artikels über die Gründung des IBRP 1985 – „Die Gründungdes IBRP – ein opportunistischer Bluff“ -, den wir in der International ReviewNr. 40 und 41 veröffentlicht hatten, den Eindruck erwecken, dass dieseOrganisation vollständig vom Virus des Opportunismus angesteckt sei, wohingegenwir tatsächlich die einzelnen Gruppen des IBRP stets als integralen Bestandteildes kommunistischen Lagers anerkannten, auch wenn wir immer offen und heftigihre opportunistischen Irrtümer kritisierten.

Schon aus den frühesten Ausgaben der International Reviewist leicht ersichtlich, wie unser tatsächliches Verhalten ausgesehen hat.

Die erste Ausgabe enthält Diskussionsartikel über dieÜbergangsperiode, welche die Diskussion zwischen den Gruppen, die die IKSbildeten, und anderen, die draußen blieben, widerspiegelten; dieselbeInternational Review hob gleichfalls hervor, dass einige dieser Gruppeneingeladen worden waren, an der Gründungskonferenz der IKS teilzunehmen. Fernerwurde die Praxis, Beiträge anderer Gruppen und Elemente in der InternationalReview zu veröffentlichen, seither ständig fortgeführt (u.a. Texte von der CWO,von der mexikanischen GPI, der argentinischen Gruppe Emancipacion Obrera, vonindividuellen Elementen aus Hongkong, Russland, etc.)

In der International Review Nr. 11 veröffentlichten wireinen Text, den unser zweiter Kongress 1977 verabschiedet hatte. Er definiertedie wesentlichen Konturen des proletarisch-politischen Milieus einerseits sowiedes „Sumpfes“ andererseits und unterstrich unsere allgemeine Politik gegenüberanderen proletarischen Organisationen und Individuen.

In den späten 70ern unterstützten wir mit ganzem Herzen denVorschlag von Battaglia Comunista, eine internationale Konferenz derlinkskommunistischen Gruppen abzuhalten, nahmen aktiv an allen folgendenKonferenzen teil, veröffentlichten ihre Sitzungsberichte und Artikel über siein der International Review und vertraten im Zusammenhang mit diesenKonferenzen die Notwendigkeit der beteiligten Gruppen, gemeinsameStellungnahmen zu zentralen Tagesthemen abzugeben (wie im Fall der russischenInvasion in Afghanistan). Aus dem gleichen Grund kritisierten wir heftig dieEntscheidung von Battaglia, diese Konferenzen abzubrechen (s. dazu dieInternational Review Nr. 10, 16, 17, 22 und auch die beiden Pamphlete „Texteund Sitzungsberichte der Internationalen Konferenzen der Linkskommunisten“).

In den frühen 80ern veröffentlichten wir eine Artikelserie,welche die Krise analysierte, von der eine Reihe von Gruppen aus demproletarischen Milieu betroffen war (International Review Nr. 29, 31).

Die International Review Nr. 35 enthält einen Appell anproletarische Gruppen, der von unserem V. Internationalen Kongress 1983verabschiedet worden war. In diesem Appell schlugen wir nicht die sofortigeWiedereinberufung der internationalen Konferenzen vor, sondern strebten danach,„bescheidenere“ Praktiken zu etablieren, wie unsere Anwesenheit auf denöffentlichen Veranstaltungen anderer Gruppen, umfassendere Polemiken in unsererPresse, etc.

In der International Review Nr. 46 Ende 1986 drückten wirunsere Zustimmung zum „internationalen Vorschlag“ aus, der von derargentinischen Gruppe Emancipacion Obrera zugunsten einer größeren Kooperationund der Organisation von Diskussionen zwischen den Revolutionären angeregtworden war.

In der International Review Nr. 67 veröffentlichten wireinen weiteren Appell an das proletarische Milieu, diesmal von unserem IX.Kongress 1991 verabschiedet.

Somit stellt die Politik der IKS seit 1996, zu einergemeinsamen Antwort auf solche Ereignisse wie die Kampagnen der Bourgeoisiegegen die Linkskommunisten oder den Balkankrieg aufzurufen, keineswegs eineneue Wendung oder irgendein verstecktes Manöver dar, sondern stimmt völlig mitunserer gesamten Haltung seit jeher gegenüber dem proletarische Milieu überein.

Die zahlreichen Polemiken, die wir in der InternationalReview veröffentlicht haben, sind gleichfalls Teil dieser Orientierung. Wirkönnen sie hier nicht alle auflisten, aber wir können sagen, dass wir durch dieInternational Review praktisch über jeden Aspekt des revolutionären Programmseine ständige Debatte mit all den Strömungen des proletarischen Milieus undeinigen an seinen Rändern geführt haben.

Die Debatten mit dem IBRP (Battaglia und CWO) warensicherlich die zahlreichsten und zeigten, wie ernst wir diese Strömung stetsgenommen haben. Einige Beispiele:

– über diePartei: das Problem des Substitutionismus (International Review Nr. 17), dieunterirdische Reifung des Klassenbewusstseins (International Review Nr. 43),das Verhältnis zwischen Fraktion und Partei (Nr. 60, 61, 64, 65);

– über dieGeschichte der Italienischen Linken und die Ursprünge der Partito ComunistaInternazionalista (Nr. 8, 34, 39, 90, 91);

– über dieAufgaben der Revolutionäre in den Peripherien des Kapitalismus (Nr. 46 und100);

– über dieGewerkschaftsfrage (Nr. 51);

– über denhistorischen Kurs (Nr. 36, 50, 89);

über dieKrisentheorie und den Imperialismus (Nr. 13, 19, 86, etc.);

– über dieNatur der Kriege in der Dekadenz (Nr. 79, 82);

– über dieÜbergangsperiode (Nr. 47);

– über denIdealismus und die marxistische Methode (Nr. 99).

Nicht zu erwähnen die zahllosen Artikel, die sich mit derPosition des IBRP zu den unmittelbareren Ereignissen oder Interventionenbefassten (z.B. über unsere Intervention im Klassenkampf in Frankreich 1979oder 1995, über die Streiks in Polen oder den Zusammenbruch des Ostblocks, dieUrsachen des Golfkrieges, etc., etc.)

Mit den Bordigisten haben wir über alle Fragen der Parteidebattiert (z.B. Nr. 14, 23), aber auch über die nationale Frage (Nr. 32), dieDekadenz (Nr. 77 und 78), den Mystizismus (Nr. 94), etc.

Wir sollten auch die Polemiken mit den Spätabkömmlingen desRätekommunismus (z.B. die holländische Gruppe Spartakusbond und Daad enGedachte in der International Review Nr. 2, die dänische Gruppe Rätekommunismusin der International Review Nr. 25) und mit der von Munis initiierten Strömung(Nr. 25, 29, 52) erwähnen. Parallel zu diesen Debatten innerhalb desproletarischen Milieus haben wir eine Anzahl von Kritiken über die Gruppen desSumpfes verfasst (Autonomia in Nr. 16, Modernismus in Nr. 34, Situationismus inNr. 80), so wie wir die Auseinandersetzung mit dem politischen Parasitismusgeführt haben, der in unseren Augen eine ernste Gefahr für das proletarischeLager darstellt, weil er von Elementen verkörpert wird, die behaupten, ein Teilvon ihm zu sein, die jedoch eine völlig destruktive Rolle spielen (s. z.B. dieThesen über den Parasitismus in der International Review Nr. 94, Artikel überdie EFICC (Nr. 46, 60, 70, 92), über die CGB (Nr. 83, etc.).

Selbst wenn wir sehr scharf gegen andere proletarischeGruppen polemisiert haben, so haben wir stets versucht, fair zu bleiben, indemwir unsere Argumentation nicht auf den Boden von Spekulationen und Verzerrungenstellten, sondern von den wahren Positionen anderer Gruppen ausgehen ließen.Heute versuchen wir angesichts der riesigen Verantwortung, die schwer auf denSchultern einer schmalen revolutionären Minderheit lastet, noch größereAnstrengungen zu unternehmen, um noch akkurater und grundsätzlich brüderlich zuargumentieren. Unsere Leser können durch unsere polemischen Artikel in derInternational Review schweifen und sich ihr eigenes Urteil darüber bilden, wieerfolgreich wir in dieser Hinsicht sind. Unglücklicherweise müssen wir jedochfeststellen, dass es nur wenige ernsthafte Antworten auf die meisten dieserPolemiken oder auf die vielen Orientierungstexte gab, die wir demproletarischen Milieu ausdrücklich als Diskussionsbeiträge angeboten haben.Viel zu häufig wurden unsere Artikel ignoriert oder als das jüngsteSteckenpferd der IKS abgetan, ohne jeden ernsthaften Versuch, sich mit denvorgebrachten Argumenten auseinanderzusetzen. Im Geiste unserer früherenAppelle an das proletarische Milieu können wir die anderen Gruppen nur dazuaufrufen, die sektiererischen Barrieren, die eine wirkliche Debatte zwischenden Revolutionären verhindern – eine Schwäche, von der letztendlich nur dieBourgeoisie profitiert -, zu erkennen und damit zu überwinden.

Genossen!

Helft uns dieInternational Review zu verbreiten!

Wir können eigentlich ganz stolz auf die InternationalReview sein und sind davon überzeugt, dass sie eine Publikation ist, die auchdie Zukunft meistern wird. Obwohl sich die Lage seit dem Beginn derInternational Review gründlich geändert hat, obwohl die Analysen der IKS reifergeworfen sind, denken wir nicht, dass die 100 Ausgaben der InternationalReview, die wir bis jetzt veröffentlicht haben, obsolet geworden sind,genausowenig wie das für die künftigen Ausgaben gilt. Es ist zum Beispiel keinZufall, dass viele unserer neuen Kontakte, sobald sie einmal richtigesInteresse an unseren Positionen gefunden haben, anfangen, eine Sammlung derfrüheren Ausgaben der International Review zusammenzustellen. Doch wir sind unsnur zu bewusst, dass unsere Presse im allgemeinen und die International Reviewim Besonderen immer noch nur eine verschwindende Minderheit erreicht. Wirwissen, dass es objektive historische Gründe für die numerische Schwäche derkommunistischen Kräfte von heute, für ihre Isolation in der Klasse als Ganzesgibt. Die Kenntnisnahme dieser Gründe erfordert zwar einen gewissenRealitätssinn unsererseits, ist aber keine Entschuldigung für eine Passivitätunsererseits. Die Verkaufszahlen der revolutionären Presse und somit derInternational Review können, wenn auch in bescheidenem Maße, durch eineAnstrengung des revolutionären Willens auf Seiten der IKS und ihrer Leser undSympathisanten durchaus erhöht werden. Daher wollen wir diesen Artikel miteinem Appell an unsere Leser schließen, aktiv an den Bemühungen zur Steigerungder Verteilung und des Verkaufs der International Review teilzunehmen – indemsie ältere Exemplare oder komplette Sammlungen (die wir zu einem Preis von £ 50oder entsprechend in anderer Währung, alles inklusive, verkaufen) bestellen,indem sie Exemplare für den Weiterverkauf ordern, indem sie mithelfen,Buchläden und Vertriebssagenturen ausfindig zu machen und zu beliefern und soweiter. Die theoretische Übereinstimmung mit der Auffassung von der Wichtigkeitder revolutionären Presse beinhaltet auch eine praktische Verpflichtung, sie zuverkaufen, da wir keine Anarchisten sind, die die Einbeziehung in dasschmutzige Geschäft von Verkauf und Abrechnung verachten, sondern Kommunisten,die ihre Klasse so weit wie möglich erreichen wollen, aber verstehen, dass diesnur auf organisierte und kollektive Art gelingen kann.

Zu Beginn dieses Artikels unterstrichen wir die Fähigkeitunserer Organisation, seit 25 Jahren vierteljährlich eine Zeitschrift zuveröffentlichen, ohne Unterbrechung, während viele andere Gruppen nurunregelmäßig oder wechselhaft veröffentlicht haben oder einfach verschwanden.Man könnte natürlich einwenden, dass die IKS nach einem Vierteljahrhundertihrer Existenz immer noch nicht die Häufigkeit ihrer theoretischen Organegesteigert hat. Dies ist offensichtlich ein Zeichen einer gewissen Schwäche,unserer Meinung nach jedoch nicht eine Schwäche in unseren politischenPositionen und Analysen. Es ist eine Schwäche, die dem gesamtenLinkskommunismus eigen ist, in dem die IKS trotz ihrer geringen numerischenStärke die bei weitem größte und am weitesten verbreitete Organisation ist. Esist eine Schwäche der gesamten Arbeiterklasse, die, obwohl sie sich Ende der60er Jahre als fähig erwiesen hatte, aus dem Schatten der Konterrevolutionhervorzutreten, auf einige gewaltige Hindernisse auf ihrem Weg gestoßen ist,last not least in Gestalt des Zusammenbruchs der stalinistischen Regimes unddes allgemeinen Zerfalls der bürgerlichen Gesellschaft. Ein besonderesKennzeichen des Zerfalls, das wir in unserer Presse hervorgehoben haben, istdie Entwicklung von allerlei Arten seichter, irrationaler oder mystischerSichtweisen in der ganzen Gesellschaft einschließlich der Arbeiterklasse, zumNachteil einer tiefen, zusammenhängenden und materialistischenHerangehensweise, deren bester Ausdruck allein der Marxismus ist. Heute findenBücher über die Esoterik ein weitaus größeres Interesse als die Werke desMarxismus. Selbst wenn wir die Kapazität besäßen, die International Reviewhäufiger zu veröffentlichen, ihr gegenwärtiger Verbreitungsgrad würde solcheMühen nicht rechtfertigen. Deshalb rufen wir unsere Leser dazu auf, uns in denBemühungen, unsere Presse weiter zu verbreiten, zu helfen. Indem sie sichdiesen Bemühungen anschließen, werden sie am Kampf gegen die Ansteckung durchbürgerliche Ideologie und Zerfall teilnehmen, die das Proletariat überwindenmuss, um den Weg zur kommunistischen Revolution freizumachen.

Amos, Dezember 1999

[i] [1] Immer wennin diesem Artikel von International Review die Rede ist, sprechen wir von derenglischen, französischen (Revue Internationale) und spanischen (RevistaInternacional) Ausgabe. Die Revue ist in diesen drei Sprachen identisch. MitInternationale Revue umgekehrt ist die Ausgabe in deutscher Sprache gemeint,die einen anderen Erscheinungsrhythmus und somit auch eine andere Numerierunghat.

Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:

13.Kongress der IKS

- 2433 Aufrufe

Bericht über den Klassenkampf

Ziel dieses Berichts ist es vor allem, die verbreiteten bürgerlichen Kampagnen über das „Ende des Klassenkampfes“ und das Verschwinden der Arbeiterklasse zu bekämpfen und den Standpunkt zu verteidigen, dass das Proletariat trotz aller aktuellen Schwierigkeiten sein revolutionäres Potenzial nicht verloren hat. Wie wir in den einleitenden Abschnitten, die wir hier aus Platzmangel weglassen müssen, betont hatten, gründet sich die bürgerliche Geringschätzung seines Potenzials auf eine rein immediatistische Konzeption, die den Stand des Klassenkampfes zu irgendeinem Zeitpunkt mit der wahren Dynamik des Proletariats in einem längeren Zeitraum verwechselt. Dieser seichten und empirischen Herangehensweise setzen wir die marxistische Methode entgegen, die feststellt, dass „das Proletariat... nur weltgeschichtlich existieren (kann), wie der Kommunismus, seine Aktion, nur als ‚weltgeschichtliche' Existenz überhaupt vorhanden sein kann“ (Marx, Die deutsche Ideologie). Der Bericht über den Klassenkampf war also eingebettet in den Gesamtzusammenhang der historischen Klassenbewegung seit ihren ersten heroischen Versuchen zwischen 1917 und 1923, den Kapitalismus zu überwinden, und den darauffolgenden Jahrzehnten der Konterrevolution. Wir geben hier den Bericht ab der Stelle wieder, wo er sich insbesondere auf die Entwicklung der Klassenbewegung seit dem Wiederaufflammen der Klassenauseinandersetzungen Ende der 60er Jahre konzentriert. Einige Passagen, die sich mit aktuelleren und kurzzeitigen Entwicklungen befassen, haben wir hier ebenfalls weggelassen bzw. komprimiert.

1968–69: das Wiedererwachen des Proletariats

Und hier liegt die ganze Bedeutung der Ereignisse vom Mai bis Juni 1968 in Frankreich verborgen: das Auftreten einer neuen Generation von Arbeitern, die durch das Elend und die Niederlagen der vergangenen Jahrzehnte nicht gebrochen und demoralisiert waren, die sich an einen verhältnismäßig höheren Lebensstandard in den „Boomjahren“ nach dem Krieg gewöhnt hatten und die nicht bereit waren, sich den Forderungen einer erneut in die Krise schlitternden nationalen Wirtschaft zu beugen. Der zehn Millionen Arbeiter umfassende Generalstreik in Frankreich, der von einer riesigen politischen Gärung begleitet wurde, in der Begriffe wie Revolution oder die Veränderung der Welt wieder Gegenstand ernsthafter Diskussionen wurden, markierte den Wiederauftritt der Arbeiterklasse auf der historischen Bühne und das Ende des konterrevolutionären Albtraums, der so lange auf ihrer Brust gelastet hatte. Die Bedeutung des „wilden Mai“ in Italien und des „heißen Herbstes“ im darauffolgenden Jahr besteht darin, dass sie der Beweis für die Richtigkeit dieser Interpretation waren, entgegen jener Stimmen, die versuchten, den Mai 1968 als nicht mehr als eine kleine Studentenrevolte darzustellen. Der Ausbruch von Kämpfen unter den italienischen Arbeitern, damals mit ihrer mächtigen antigewerkschaftlichen Dynamik politisch die fortgeschrittenste Arbeiterklasse auf der Welt, zeigte ganz deutlich, dass der Mai 68 kein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern die Ouvertüre einer ganzen Periode weltweit wachsender Klassenkämpfe war. Die folgenden Massenbewegungen (Argentinien 69, Polen 70, Spanien und Großbritannien 72) sind nur weitere Bestätigungen dieser Interpretation.

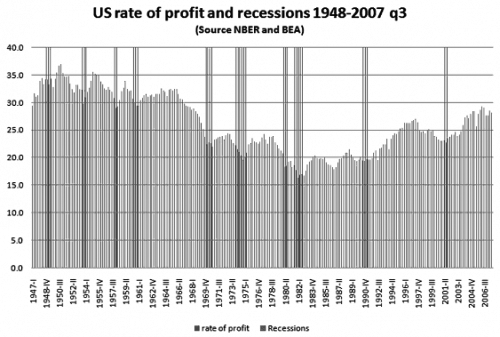

Nicht alle existierenden revolutionären Organisationen waren imstande, dies zu erkennen: Die älteren, besonders die bordigistische Strömung, wurden mit den Jahren immer kurzsichtiger und waren unfähig, den tiefgehenden Wandel im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen zu sehen. Doch diejenigen, die fähig waren, sowohl die Dynamik dieser neuen Bewegung zu erfassen als auch sich die „alten“ Methoden der Italienischen Linken wiederanzueignen, welche in den finstersten Zeiten der Konterrevolution ein bewundernswertes Maß an Klarheit besaß, hatten sich in die Lage versetzt, die Eröffnung einer neuen historischen Periode zu erklären, die sich markant unterscheidet von jener, die unter dem Gewicht der Konterrevolution vorgeherrscht und in der der Kurs zum Krieg dominiert hatte. Der erneute Ausbruch der Weltwirtschaftskrise hätte sicherlich zu einer Verschärfung der imperialistischen Antagonismen geführt, die wiederum, wenn sie ihrer eigenen Dynamik überlassen worden wären, die Menschheit in einen dritten und höchstwahrscheinlich endgültigen Weltkrieg gestoßen hätte. Doch indem das Proletariat begonnen hatte, der Krise auf eigenem Klassenterrain entgegenzutreten, wirkte es als fundamentales Hindernis gegenüber dieser Dynamik. Und nicht nur das; es entwickelte zudem durch die Aufnahme seiner Abwehrkämpfe eine eigene Dynamik hin zu einem zweiten weltrevolutionären Ansturm gegen das kapitalistische System.

Der massive und offene Charakter dieser ersten Welle von Kämpfen und die Tatsache, dass sie es endlich wieder ermöglicht hatten, über die Revolution zu sprechen, führte viele der ungeduldigen Abkömmlinge der Bewegung dazu, „ihre Träume für bare Münze zu nehmen“ und zu denken, dass die Welt sich Anfang der 70er Jahre bereits am Rande einer revolutionären Krise befände. Dieser Art von Immediatismus fehlte das Verständnis dafür, dass:

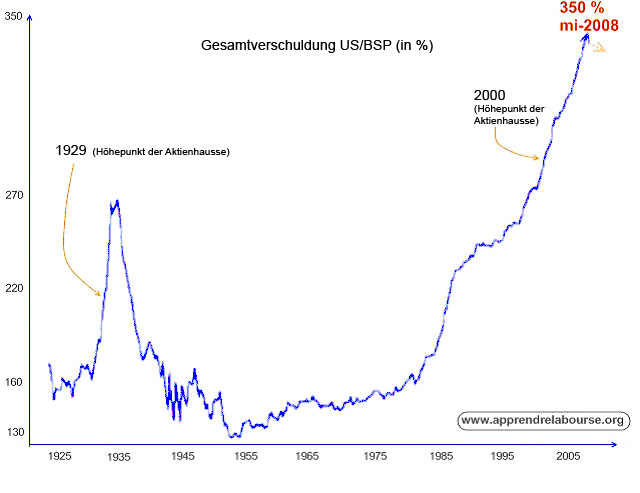

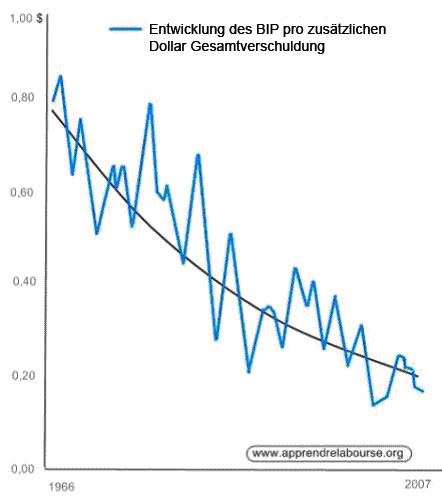

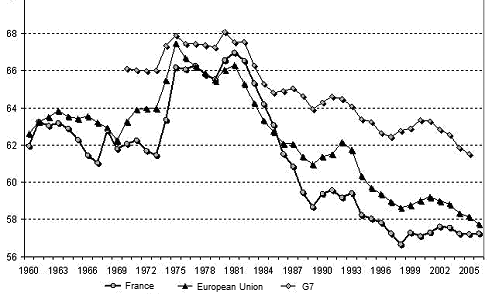

– die Wirtschaftskrise, welche die Triebkraft für den Kampf geschaffen hatte, sich noch ziemlich in der Anfangsphase befand, und im Gegensatz zu den 30er Jahren dieser Krise eine Bourgeoisie gegenüberstand, die ausgerüstet war mit den Lehren ihrer eigenen Erfahrungen und mit Instrumenten, die sie in die Lage versetzten, den Abstieg in den Abgrund zu ‚managen‘, wie der Gebrauch blockweiter Organe, die Fähigkeit, die schlimmsten Auswirkungen der Krise durch die Flucht in die Verschuldung und durch ihre Abwälzung in die Peripherien des Systems hinauszuzögern;

– die politischen Folgen der Konterrevolution immer noch ein beträchtliches Gewicht innerhalb der Arbeiterklasse besaßen: der beinahe völlige Bruch in der organischen Kontinuität mit den politischen Organisationen der Vergangenheit, der niedrige Grad an politischer Kultur im Proletariat als Ganzes, sein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber der „Politik“, Resultat seiner traumatischen Erfahrung mit dem Stalinismus und der Sozialdemokratie.

Diese Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass die Periode des proletarischen Kampfes, die im Mai 68 eröffnet wurde, sich sehr lange hinziehen wird. Im Gegensatz zur ersten revolutionären Welle, die als Antwort auf den Krieg auftrat und so sehr schnell auf die politische Ebene katapultiert wurde – in vielerlei Hinsicht zu schnell, wie Rosa Luxemburg bezüglich der Novemberrevolution in Deutschland bemerkte –, können die revolutionären Schlachten der Zukunft nur durch eine Reihe von defensiven ökonomischen Auseinandersetzungen vorbereitet werden, welche – und dies ist in jedem Fall ein wesentlicher Zug in den allgemeinen Klassenkämpfen – dazu gezwungen sind, nach dem schwierigen und unregelmäßigen Muster von Fortschritt und Rückzug zu verlaufen.

Die Antwort der französischen Bourgeoisie auf den Mai 68 gab den Ton an für die Gegenattacke der Weltbourgeoisie: der Wahltrick wurde benutzt, um den Klassenkampf zu zerstreuen (sobald die Gewerkschaften letzteren erst einmal eingepfercht hatten); die Versprechungen einer linken Regierung, die den Arbeitern in Aussicht gestellt wurde, indem die blendende Illusion vermittelt wurde, dass sie all die Probleme erledigen werde, die den Ausbruch bewirkt hatten, und eine neue Herrschaft von Wohlstand und Gerechtigkeit, ja sogar ein bisschen „Arbeiterkontrolle“, installieren werde. Die 70er Jahre können also insofern als „Jahre der Illusion“ bezeichnet werden, als dass sich die Bourgeoisie angesichts eines relativ eingeschränkten Ausmaßes der Wirtschaftskrise noch in der angenehmen Lage befand, diese Illusion der Arbeiterklasse auch verkaufen zu können. Diese Gegenoffensive nahm der ersten internationalen Welle von Kämpfen die Spitze.

Die Unfähigkeit der Bourgeoisie, auch nur eine ihrer falschen Versprechungen zu verwirklichen, bedeutete, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Kämpfe wieder zurückkehrten. Die Jahre 1978 bis 1980 waren eine Zeit sehr konzentrierter Ausbrüche wichtiger Klassenkämpfe: Longwy-Denain in Frankreich mit den Bemühungen, den Kampf über den Stahlsektor hinaus auszudehnen und die Autorität der Gewerkschaft herauszufordern; der Rotterdamer Hafenarbeiterstreik, der das Auftauchen eines unabhängigen Streikkomitees erblickte; die Massenbewegung im Iran, die zum Sturz des Schah-Regimes führte; in England der „Winter des Unfriedens“, in dem es in einer Reihe von Bereichen gleichzeitig zum Ausbruch von Kämpfen kam, und der Stahlarbeiterstreik von 1980; und schließlich Polen 1980, der Höhepunkt dieser Welle und, in vielerlei Hinsicht, der gesamten Periode der wiederauflebenden Klassenkämpfe bis dahin.

Am Ende dieser turbulenten Dekade hatte die IKS bereits angekündigt, dass die 80er Jahre die „Jahre der Wahrheit“ werden, womit wir nicht meinten, wie häufig missgedeutet, dass dies das Jahrzehnt der Revolution sei, sondern ein Jahrzehnt, in dem die Illusionen der 70er Jahre durch die brutale Beschleunigung der Krise und dem daraus resultierenden Anschlag auf die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse ausgetrieben werden. Ein Jahrzehnt, in dem die Bourgeoisie selbst die Sprache der Wahrheit spricht, „des Blutes, des Schweißes und der Tränen“, des „Es-gibt-keine-Alternative“ à la Thatcher – ein Wechsel in der Sprache, der auch dem Wechsel in der politischen Aufstellung der herrschenden Klasse entsprach, mit einer kaltschnäuzigen Rechten an der Macht, die offen die notwendigen Angriffe ausführte, und einer scheinbar radikalisierten Linken in der Opposition, damit beauftragt, die Antwort der Arbeiter von innen zunichte zu machen. Und schließlich waren die 80er Jahre „Jahre der Wahrheit“, weil die historische Alternative, der die Menschheit gegenübersteht – Weltkrieg oder Weltrevolution –, nicht nur deutlicher zutage trat, sondern in einem gewissen Sinn auch von den Ereignissen der folgenden Dekade entschieden wurde. Und in der Tat verdeutlichten dies die Ereignisse zu Anfang dieser Dekade: Auf der einen Seite warf die sowjetische Invasion in Afghanistan ein deutliches Schlaglicht auf die „Antwort“ der Bourgeoisie auf die Krise und eröffnete eine Periode der weiteren Verschärfung von Spannungen zwischen den Blöcken, was versinnbildlicht wurde durch Reagans Warnungen vor dem Reich des Bösen und den gigantischen Militärbudgets, die für Waffensysteme wie das „Star-Wars“-Projekt aufgewendet wurden. Auf der anderen Seite veranschaulichten die Massenstreiks in Polen die Antwort des Proletariats klar und deutlich.

Die IKS hat stets die enorme Bedeutung dieser Bewegung anerkannt, die die „Antwort“ auf all die in den vorherigen Schlachten gestellten Fragen lieferte: „Der Kampf in Polen hat Antworten auf eine ganze Reihe von Fragen geliefert, die in den früheren Kämpfen gestellt worden waren, ohne je klar beantwortet zu werden:

– die Notwendigkeit einer Ausweitung des Kampfes (Rotterdam);

– die Notwendigkeit der Selbstorganisation (Stahlarbeiterstreik in England);

– das Verhalten gegenüber der Repression (Longwy-Denain).

In all diesen Punkten stellten die Kämpfe in Polen einen großen Schritt vorwärts dar im weltweiten Kampf des Proletariats, weswegen diese Kämpfe die wichtigsten seit über einem halben Jahrhundert sind.“ („Resolution über den Klassenkampf“, 4. Kongress der IKS, 1980, veröffentlicht in International Review, Nr. 26)

Zusammengefasst zeigte die polnische Bewegung, wie das Proletariat selbst als eine einheitliche soziale Kraft auftreten kann, die nicht nur imstande ist, sich dem Angriff des Kapitals zu widersetzen, sondern auch in der Lage ist, die Perspektive der Arbeitermacht aufzustellen (eine Gefahr, die von der Bourgeoisie sehr wohl gewürdigt wurde, als sie zeitweise die imperialistischen Rivalitäten zurückstellte, um die Bewegung, insbesondere durch die Konstruktion der Solidarnosc, zu ersticken).

Indem der polnische Massenstreik die Frage beantwortete, wie der Kampf ausgeweitet und organisiert werden soll – nämlich durch seine Vereinigung –, stellte er eine neue Frage: Wie kann der Massenstreik über die nationalen Grenzen hinaus generalisiert werden – eine Vorbedingung für die Entwicklung einer revolutionären Situation? Doch wie unsere Resolution es damals ausdrückte, stand dies nicht in unmittelbarer Aussicht. Die Frage der Generalisierung konnte in Polen nur gestellt werden, doch es lag am Weltproletariat und insbesondere am Proletariat Westeuropas, darauf zu antworten. Bei dem Versuch, einen klaren Kopf über die Bedeutung der Ereignisse in Polen zu behalten, mussten wir zwei verschiedene Verirrungen bekämpfen: einerseits eine ernsthafte Unterschätzung der Wichtigkeit des Kampfes (z.B. in unserer Sektion in Großbritannien, unter den Kampfgenossen der gewerkschaftlichen Streikkomitees im britischen Stahlarbeiterstreik, welche die Bewegung in Polen als weniger wichtig einschätzten als das, was in Großbritannien geschah), und andererseits ein gefährlicher Immediatismus, der das kurzfristige revolutionäre Potenzial dieser Bewegung überschätzte. Um diese sich diametral gegenüberstehenden Irrtümer zu kritisieren, waren wir dazu gezwungen, die Kritik der Theorie des „schwächsten Gliedes“ weiterzuentwickeln.

Das zentrale Element dieser Kritik besteht in der Erkenntnis, dass der revolutionäre Durchbruch ein konzentriertes und vor allem ein politisch erfahrenes bzw. „kultiviertes“ Proletariat erfordert. Das Proletariat der osteuropäischen Länder besitzt eine ruhmreiche revolutionäre Vergangenheit, doch dies alles ist vom Schrecken des Stalinismus ausradiert worden, was die riesige Lücke zwischen dem Grad der Selbstorganisation und der Ausweitung der Bewegung in Polen einerseits und ihrem politischen Bewusstsein (die Vorherrschaft der Religion, aber vor allem der demokratischen und gewerkschaftlichen Ideologie) andererseits erklärt. Der politische Bewusstseinsgrad des Proletariats in Westeuropa, das jahrzehntelange Erfahrungen mit den demokratischen Ergötzlichkeiten hat, ist beträchtlich höher (eine Tatsache, die unter anderem durch das Phänomen ausgedrückt wird, dass die Mehrheit der revolutionären Organisationen der Welt in Westeuropa konzentriert ist). Es ist also zuallererst Westeuropa, auf das wir Acht geben müssen, wenn wir die Reifung der Bedingungen für die nächste revolutionäre Bewegung der Arbeiterklasse beurteilen wollen.

Einerlei, die tiefe Konterrevolution, die in den 20er Jahren über die Arbeiterklasse hergefallen war, hat ihren Tribut vom gesamten Proletariat erfordert. Man könnte sagen, dass das Proletariat von heute einen Vorteil gegenüber der revolutionären Generation von 1917 hat: Heute gibt es keine große Arbeiterorganisation, die, gerade erst zur herrschenden Klasse übergelaufen, noch fähig wäre, die grenzenlose Loyalität einer Klasse einzufordern, die noch nicht in der Lage war, die historischen Konsequenzen ihres Betruges wahrzunehmen. Dies war der Hauptgrund für die Niederlage der deutschen Revolution durch die Hände der Sozialdemokratie 1918/19. Doch die Sache hat auch eine Kehrseite. Die systematische Zerstörung der revolutionären Traditionen des Proletariats, das vom Proletariat entwickelte Misstrauen gegenüber allen politischen Organisationen, sein wachsender Gedächtnisverlust gegenüber seiner eigenen Geschichte (ein Faktor, der sich seit ungefähr einem Jahrzehnt beschleunigt) bilden eine große Schwäche der Arbeiterklasse auf dem gesamten Globus.

In keinem der nachfolgenden Ereignisse war das westeuropäische Proletariat bereit, die Herausforderung, die vom polnischen Massenstreik aufgestellt worden war, anzunehmen. Die zweite Welle von Kämpfen brach die Bourgeoisie durch die neue Strategie der Platzierung der Linken in der Opposition, und die polnischen Arbeiter fanden sich selbst genau zu jener Zeit in der Isolation wieder, in der sie den Ausbruch des Kampfes an anderer Stelle am dringendsten benötigten. Diese Isolation (bewusst von der Weltbourgeoisie erzwungen) öffnete die Tore für Jaruzelskis Panzer. Die Repression in Polen 1981 markierte das Ende der zweiten Welle von Kämpfen.

Historische Ereignisse von dieser Tragweite haben langfristige Konsequenzen. Der Massenstreik in Polen lieferte den endgültigen Beweis, dass der Klassenkampf die einzige Kraft ist, die die Bourgeoisie dazu nötigen kann, ihre imperialistischen Rivalitäten hintanzustellen. Er zeigte insbesondere, dass der russische Block – historisch durch seine schwache Position dazu verdammt, der „Aggressor“ in jedwedem Krieg zu sein – unfähig war, auf seine wachsende wirtschaftliche Krise mit einer Politik der militärischen Expansion zu antworten. Es war klar, dass die Arbeiter des Ostblocks (und selbst Russlands) als Kanonenfutter in irgendeinem künftigen Krieg für den Ruhm des „Sozialismus“ total ungeeignet waren. So war der Massenstreik in Polen ein wichtiger Faktor bei der kommenden Implosion des imperialistischen russischen Blocks.

Auch wenn sie nicht in der Lage war, die Frage der Generalisierung zu beantworten, blieb die Arbeiterklasse des Westens nicht lange auf dem Rückzug. Mit der ersten Serie von Streiks im öffentlichen Sektor Belgiens 1983 startete sie eine sehr lange „dritte Welle“, die, auch wenn sie nicht von der Ebene des Massenstreiks ausging, eine allgegenwärtige Dynamik in diese Richtung entwickelte.

In unserer oben zitierten Resolution von 1980 verglichen wir die Situation der Klasse von heute mit jener von 1917. Die Bedingungen des Weltkrieges garantierten, dass jeder Klassenwiderstand sofort mit der ganzen Macht des Staates konfrontiert war und somit die Frage der Revolution stellen musste. Gleichzeitig brachten die Kriegsbedingungen zahllose Nachteile mit sich – u.a. die Fähigkeit der Bourgeoisie, einen Keil zwischen die Arbeiter der „Sieger“ und der „besiegten“ Nationen zu treiben und durch die Beendigung des Krieges der Revolution den Wind aus den Segeln zu nehmen. Eine lang hingezogene und weltweite Wirtschaftskrise jedoch tendiert nicht nur dazu, einheitliche Bedingungen für die gesamte Klasse zu schaffen, sondern verschafft dem Proletariat auch mehr Zeit, seine Kräfte, sein Klassenbewusstsein durch eine ganze Reihe von Teilkämpfen gegen die kapitalistischen Angriffe zu entwickeln. Die internationale Welle der 80er Jahre besaß definitiv diese Charakteristik. Auch wenn keiner der Kämpfe eine ähnlich spektakuläre Gestalt annahm wie in Frankreich 1968 oder in Polen 1980, so vereinigten sie in sich wichtige Klärungen über Ziel und Zweck des Kampfes. Zum Beispiel zeigten die weitverbreiteten Solidaritätsappelle über sektorale Grenzen hinaus in Belgien 1983 und 1986 oder in Dänemark 1985 konkret, wie das Problem der Ausdehnung gelöst werden konnte; die Bemühungen, die Kontrolle über den Kampf zu erlangen (Eisenbahnarbeiterversammlungen in Frankreich 1986, Versammlungen von Schulbediensteten in Italien 1987) zeigten, wie man sich außerhalb der Gewerkschaften organisiert. Es gab auch erste, noch zaghafte Versuche, Lehren aus den Niederlagen zu ziehen: In Großbritannien z.B. deuteten Kämpfe gegen Ende des Jahrzehnts darauf hin, dass die Arbeiter nach der Niederlage der militanten, aber lange hingezogenen und isolierten Kämpfe der Bergarbeiter und Drucker Mitte der 80er Jahre nicht gewillt waren, in dieselben Fußstapfen zu treten (so die britischen Telecom-Arbeiter, die schnell zuschlugen und dann zur Arbeit zurückkehrten, bevor sie ins Leere liefen, oder die gleichzeitigen Streiks in etlichen Branchen im Sommer 1988). Zur gleichen Zeit lieferte das Auftreten von aus dem Arbeiterkampf entstandenen Gruppen in etlichen Ländern die Antwort auf die Frage, wie sich die militantesten Arbeiter gegenüber den Kämpfen in ihrer Gesamtheit verhalten sollen. All diese scheinbar voneinander getrennten Strömungen mündeten in einen gemeinsamen Lauf, welcher eine qualitative Vertiefung des weltweiten Klassenkampfes darstellte.

Nichtsdestotrotz begann ab einem gewissen Punkt der Zeitfaktor immer weniger eine für das Proletariat günstige Rolle zu spielen. Angesichts der Vertiefung der Krise der gesamten Produktionsweise, einer geschichtlichen Gesellschaftsformation, hielt der Arbeiterkampf trotz seines allmählichen Fortschritts nicht mehr Schritt mit den sich allerorten überschlagenden Ereignissen, erreichte er nicht mehr die Qualität, die erforderlich war, um das Proletariat in seiner Rolle als positive revolutionäre Kraft zu bestätigen, auch wenn er immer noch den Weg zum Weltkrieg blockierte. So blieb die Existenz der dritten Welle von Arbeiterkämpfen der weiten Mehrheit der Menschheit und auch des Proletariats mehr oder weniger verborgen – sicherlich auch durch die Unterdrückung dieser Wahrheit durch die Bourgeoisie, aber vor allem durch die langsame, unspektakuläre Natur dieser Kämpfe. Die dritte Welle war selbst proletarischen politischen Organisationen „verborgen“ geblieben, die dazu neigten, nur die oberflächlichen Ausdrücke zu sehen und dies auch nur als getrennte und nicht miteinander verbundene Phänomene.

Diese Situation, in der es trotz der sich immer weiter vertiefenden Krise keiner der Hauptklassen gelang, ihre Lösung durchzusetzen, rief das Phänomen des Zerfalls hervor, das den 80er Jahren auf mannigfaltigen, miteinander verbundenen Ebenen seinen Stempel aufdrückte: auf der sozialen Ebene (wachsende Atomisierung der Individuen, Banditentum, Drogenmissbrauch etc.), auf ideologischer Ebene (Verbreitung irrationaler und fundamentalistischer Heilslehren), auf ökologischer Ebene usw. usf. Entstanden aus der Sackgasse im Klassenkampf, sorgte der Zerfall seinerseits dafür, dass die Fähigkeit des Proletariats geschwächt wurde, eine einheitliche Kraft zu schmieden. Zum Ende dieses Jahrzehnts hin rückte der Zerfall mehr und mehr in den Mittelpunkt und kulminierte in den gigantischen Ereignissen von 1989, die die endgültige Eröffnung einer neuen Phase im langen Abstieg des überflüssig gewordenen Kapitalismus markierte, eine Phase, in der das gesamte gesellschaftliche Gefüge zu krachen, zu wanken und zusammenzufallen beginnt.

1989–99: der Klassenkampf im Angesicht der Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft

Der Zusammenbruch des Ostblocks fand also in einem Augenblick statt, in dem das Proletariat zwar immer noch kämpferisch war und langsam sein Bewusstsein entwickelte, aber noch nicht den Punkt erreicht hatte, an dem es imstande gewesen wäre, eine Antwort auf solch ein enormes historisches Ereignis auf seinem eigenen Klassenterrain parat zu haben. Der Kollaps des „Kommunismus“ stoppte die dritte Welle abrupt und hatte (bis auf eine sehr begrenzte politisierte Minderheit) einen äußerst negativen Einfluss auf das Schlüsselelement des Klassenbewusstseins – die Fähigkeit, eine Perspektive, ein allgemeingültiges Ziel für den Kampf zu entwickeln, was in einer Epoche, in der die defensiven Kämpfe je länger je weniger von den offensiven, revolutionären Kämpfen der Klasse getrennt werden können, notwendiger denn je ist. Der Kollaps des Ostblocks griff die Klasse auf zweierlei Weise an:

– Er ermöglichte der Bourgeoisie, eine ganze Reihe von Kampagnen rund um das Thema „Das Ende des Kommunismus“, „Das Ende des Klassenkampfes“ zu entwickeln, was tiefe Spuren in der Fähigkeit der Klasse hinterließ, ihrem Kampf die Perspektive des Aufbaus einer neuen Gesellschaft zu verleihen, sich selbst als eine unabhängige, dem Kapital feindlich gesonnene Kraft zu positionieren und ihre eigenen Interessen zu verteidigen.

– Gleichzeitig löste der Zusammenbruch des Ostblocks all die Kräfte des Zerfalls aus, die bereits im Verborgenen gelauert hatten, was die Klasse der korrupten Atmosphäre des Jeder-für-sich, der schlimmsten Einflüsse des Banditentums, Fundamentalismus etc. aussetzte. Darüber hinaus war die Bourgeoisie imstande, die Manifestationen des Zerfalls gegen die Arbeiterklasse zu nutzen, obwohl dies ihr System noch weiter in Mitleidenschaft zog. Ein klassisches Beispiel war die Dutroux-Affäre in Belgien, wo die schmutzigen Praktiken bürgerlicher Cliquen als Vorwand benutzt wurden, um die Arbeiterklasse in einer breiten demokratischen Kampagne für eine „saubere Regierung“ zu ertränken. Tatsächlich wurde die demokratische Mystifikation immer systematischer genutzt, war sie doch sowohl die logische „Schlussfolgerung“ aus dem „Scheitern des Kommunismus“ als auch das ideale Instrument, um die Klasse noch mehr zu atomisieren und sie mit Händen und Füßen an den kapitalistischen Staat zu fesseln. Auch die vom Zerfall verursachten Kriege – der Golfkrieg 1991, Ex-Jugoslawien etc. – hatten, auch wenn sie einer Minderheit erlaubten, die militaristische Natur des Kapitalismus noch deutlicher zu erkennen, den allgemeinen Effekt, dass das Gefühl der Machtlosigkeit, des Lebens in einer grausamen und irrationalen Welt, in der es keine andere Lösung gibt, als den Kopf in den Sand zu stecken, im Proletariat noch verstärkt wurde.

Die Lage der Arbeitslosen wirft ein deutliches Licht auf die Probleme, denen sich die Klasse hier gegenübersieht. In den späten 70er und den frühen 80er Jahren identifizierte die IKS die arbeitslosen Arbeiter als potenzielle Quelle der Radikalisierung der Klassenbewegung insgesamt, vergleichbar mit der Rolle, die die Soldaten in der ersten weltrevolutionären Welle gespielt hatten. Doch unter dem Gewicht des Zerfalls hat es sich für die Arbeitslosen als immer schwieriger erwiesen, ihre eigenen kollektiven Kampf- und Organisationsformen zu entwickeln, da sie für die zerstörerischsten sozialen Auswirkungen (Atomisierung, Kriminalität, etc.) besonders verwundbar sind. Dies trifft vor allem auf die Generation junger arbeitsloser Proletarier zu, die nie die kollektive Disziplin und Arbeitersolidarität erfahren haben. Gleichzeitig jedoch ist dieses negative Gewicht nicht von der Tendenz des Kapitals erleichtert worden, jene „traditionellen“ Bereiche zu „de-industrialisieren“, in denen die Arbeiter eine alte Erfahrung mit der Klassensolidarität besitzen – Bergbau, Schiffbau, Stahl etc. Statt ihre kollektiven Traditionen unter die Arbeitslosen zu bringen, neigten diese Proletarier dazu, in der anonymen Masse unterzugehen. Die Dezimierung dieser Bereiche hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Kämpfe der Beschäftigten selbst, da sie mit dazu beitrug, wichtige Quellen der Klassenidentität und –erfahrung zuzuschütten.